チョークレバーの調整だけはなく

アクセルとのコンビネーションが必要

現代ののクルマはエンジンへの燃料供給に電子制御燃料噴射装置を使っている。それゆえスタートボタンを「ポンッ!」と押せば、いとも簡単にエンジンを始動することができる。

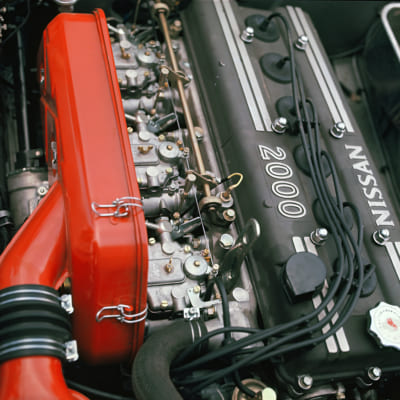

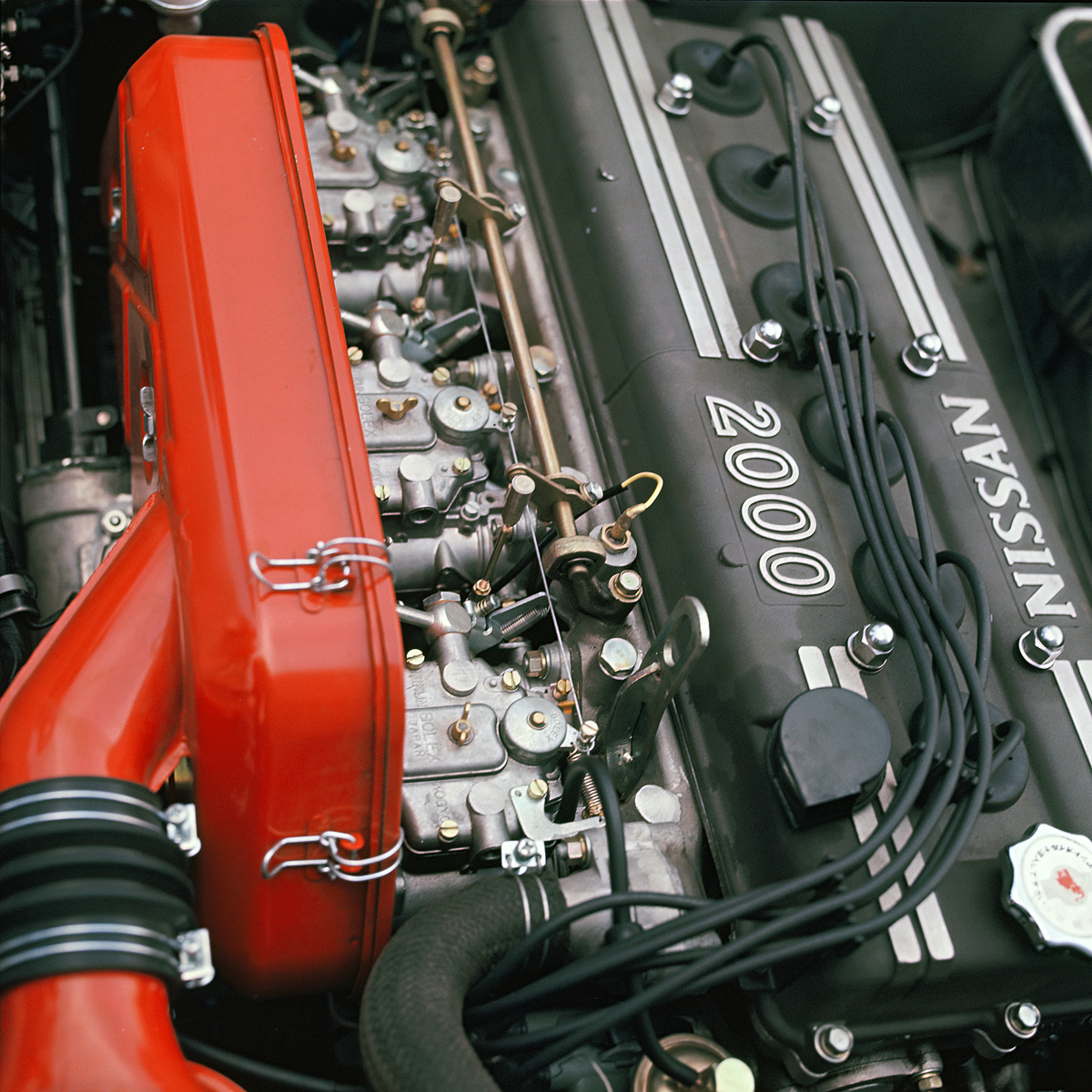

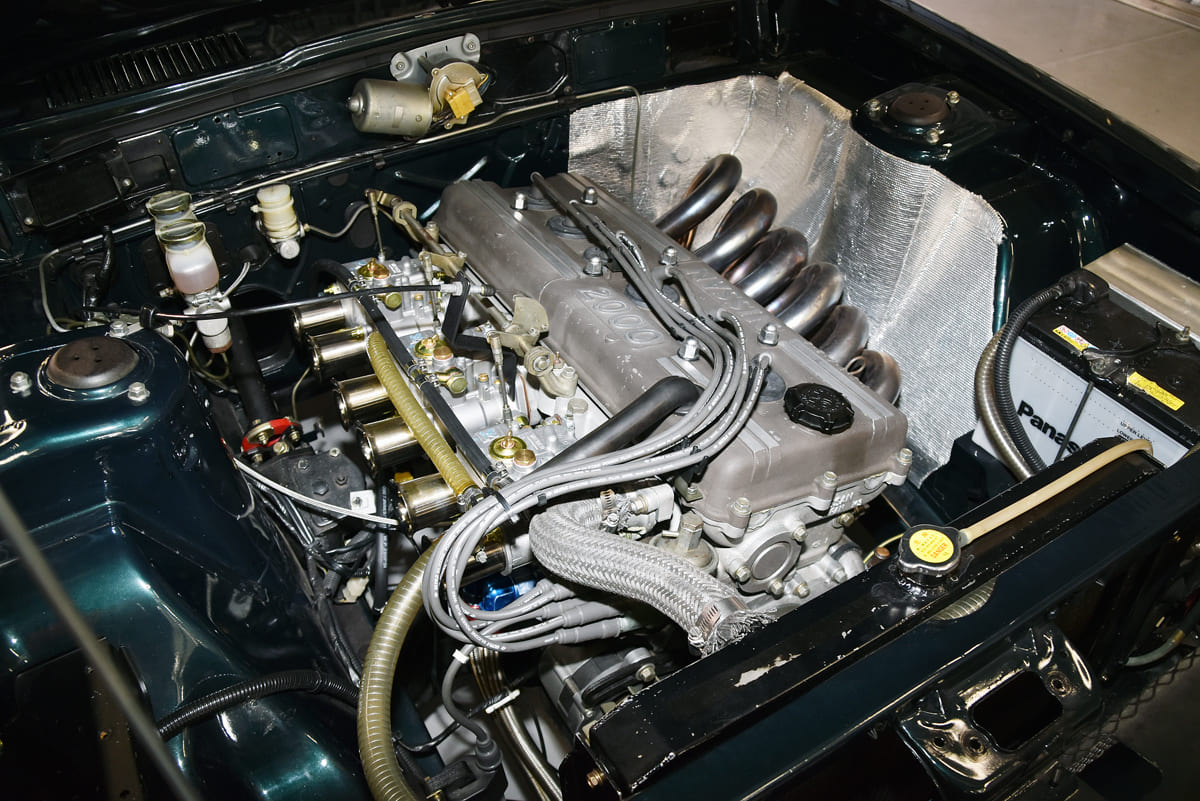

ところが、1980年代までに生まれた昭和のクルマは、エンジンへの燃料供給は『キャブレター』という装置を搭載していた。エンジンはガソリンと空気を混ぜて燃焼させるが、燃えやすくするためにガソリンを空気の中に霧状にして混ぜている。このガソリンを霧状にする役目を担っているのがキャブレターだ。

エンジンが暖まれば2度目以降は始動しやすい

エンジンが冷えているときは、その混合気を濃いめに設定して始動しやすくしていたのだが、それはマニュアル操作で行うため「コツ」が必要だった。とくにスポーツモデルのエンジン始動は、儀式とかオーナーの技とも言えるほど難しかった。

そんなキャブレター仕様のエンジン始動に欠かせないのが「チョーク」というもの。これはガソリンに対して空気の量を絞って、混合気(空燃比)を一時的に濃くするための装置である。

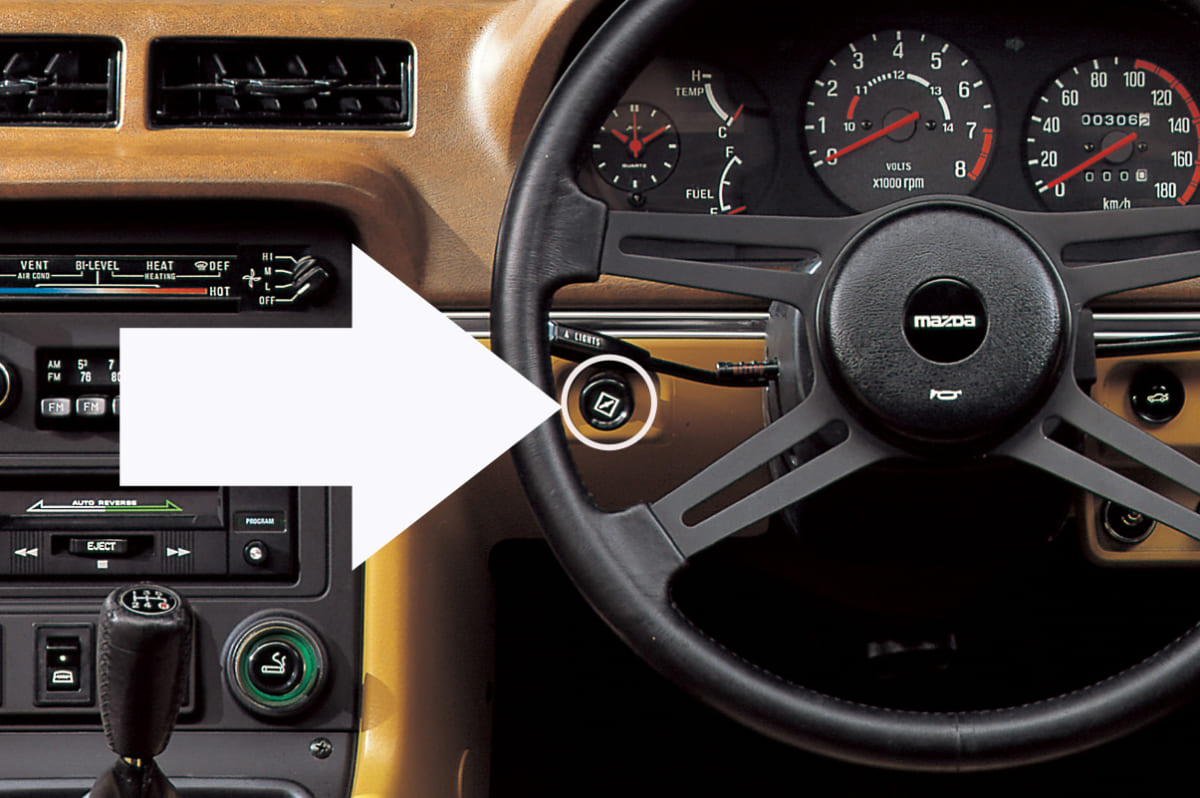

ガソリンが冷えて燃えにくくなっている冬場や長く止めていて燃焼室が冷えているときなどは、エンジンがかかりにくい。こういう状況のときにはチョークレバーやノブを引き(下の写真の矢印のスイッチ)、キャブレターの入り口にあるチョークバルブを開いて始動しやすくしてやるのだ。

エンジンが気化しにくい状態になっているとき、チョークレバーを引き、ガソリンを一時的に濃くしてやれば気化しやすくなり、エンジンはかかりやすくなる。気化する量が増えれば増えるほど、エンジンはかかりやすくなるわけだ。

2度目の始動は、燃焼室が暖まっているのでエンジンは始動しやすくなる。キャブレター仕様のエンジンは、チョークを上手に使えないとうまく始動させるのは難しい。

チョークを引いたままアイドリングを続けていると、エンジン内にカーボンがたまってストールしやすくなる(回転が落ちてしまう)。また、チョークを引いたままアクセルを踏み込むと、混合気が濃くなりすぎて、ガソリンで点火プラグが濡れてしまうことも少なくない。こうなるとプラグがかぶり、火花が飛ばなくなるから、エンジンがかかりにくくなるのだ。

チョークを引いたままアイドリングを続けていると、エンジン内にカーボンがたまってストールしやすくなる(回転が落ちてしまう)。また、チョークを引いたままアクセルを踏み込むと、混合気が濃くなりすぎて、ガソリンで点火プラグが濡れてしまうことも少なくない。こうなるとプラグがかぶり、火花が飛ばなくなるから、エンジンがかかりにくくなるのだ。