市街地走行の多い日本の交通状況にマッチ

軽自動車やコンパクトカーなど、日本では小さなクルマの大半がトランスミッションに「CVT(無段変速機)」を採用している。しかし、欧州の小型車は「DCT」を使っていることが多く、CVTの採用例は過去にさかのぼっても数少ない。なぜ、日本ではCVTが主流となっているのだろうか。

今でこそ選択肢は増えているが、かつてクルマの動力源としてはエンジン(内燃機関)の一択といえる状況だった。エンジンには、そのサイズに対して出力が稼げる(蒸気機関と比べた場合)というメリットや、幅広い速度に対応できるフレキシビリティといった利点があった。一方で、回転数が上がると騒音が大きく、熱効率にネガが生まれたりといった欠点もあり、そこをカバーするために変速機が生まれたわけだ。

変速機の進化において、ひとつの理想が生まれる。それは「エンジンのもっとも効率の良い回転数を維持して、変速機側で速度調整をすれば、燃費や加速性に優れるクルマが作れるのではないか」というもの。近年において、理論上では理想的なトランスミッションになると思われた。そのためF1ではレギュレーションでCVTを禁止したこともあったほどだ。

そうした理想的なトランスミッションの量産化に、世界で初めて成功したのが富士重工業(現在のSUBARU)だ。1984年には、世界初となる「電子制御電磁クラッチ式無段変速機」を技術発表。1987年にコンパクトカーのジャスティに「ECVT」として載せたのが量産市販車への最初の搭載例となった。

このECVTは世界的にも注目を集め、フィアット(プント)や日産(マーチ)にも採用されたほど。軽自動車では3速ATが多かった時代において、電子制御によりエンジンの効率的な領域を使えるCVTは理想のトランスミッションとなった。

そこでフォロワーが多く登場、CVTの採用は一大ムーブメントとなっていく。そうして軽自動車や小型車のほとんどがCVTになっていったのだ。とはいえ、初期のCVTはエンジンとの接続部分に電磁クラッチを使っていたこともあり、ギクシャクした感は否めず、無段変速という言葉から期待する滑らかさに欠けていたのも事実。その後、クラッチ部分にトルクコンバーターを使うようになって、まさしくシフトショックのないスムースな走りが可能となった。

また、トルクコンバーターとの組み合わせがスタンダードになった頃からベルトやプーリーといったCVT内部パーツの強度もアップ。そのため、3.5Lクラスの大排気量エンジンとの組み合わせも可能になっていった。

ただし、CVTには2つのプーリーをつなぐベルト(チェーンのこともある)によって無段変速をするという構造から、伝達効率に不利という大きな欠点がある。加減速が続くようなシーンではエンジンの回転数変化を抑えられるというCVTの特徴が動力性能や燃費性能において有利となるが、一定速度での高速巡行のような使い方ではCVTの利点を生かすことは苦手。

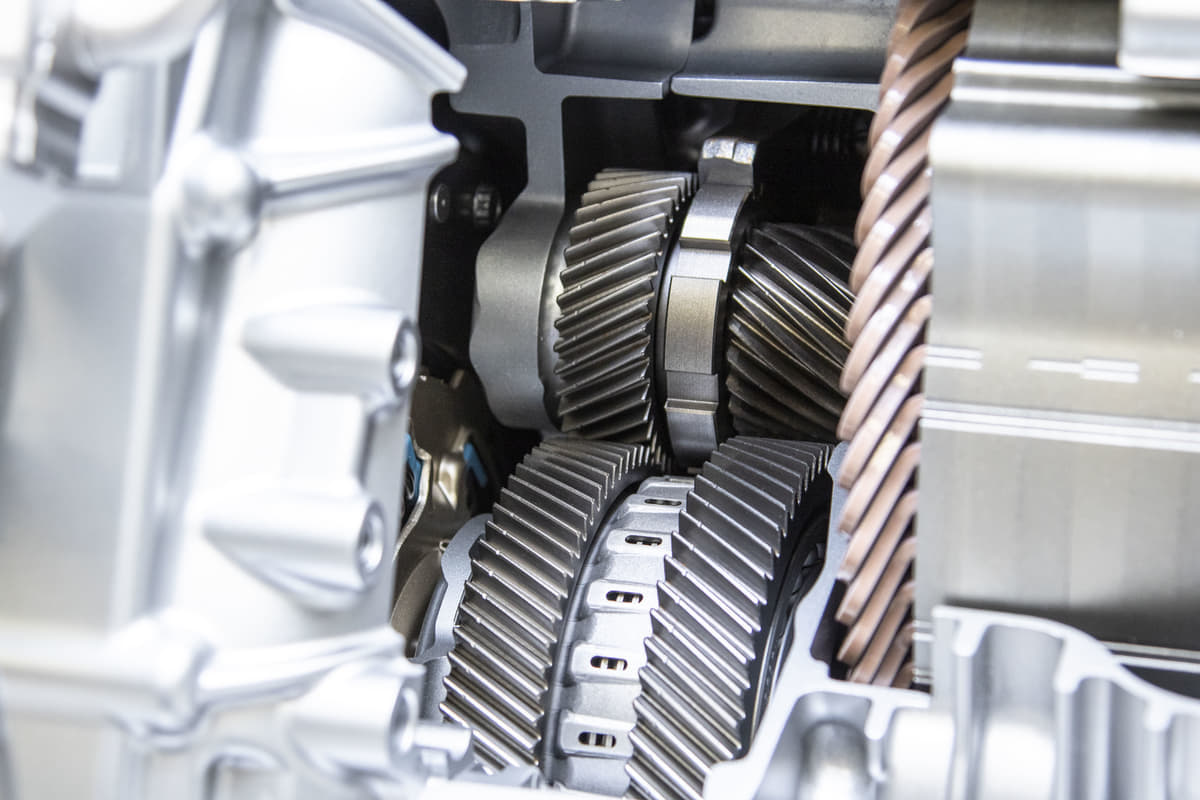

デュアルクラッチのDSGやステップATのようなギアを介して駆動力を伝えるトランスミッションのほうが伝達効率的に有利となるわけだ。なお、量産されているトランスミッションの中で、もっとも伝達効率に優れるのはMTであり、2ペダルでいえばAMTとなる。

また、CVTの変速比幅は2つのプーリー間距離に制限される。省燃費のためにトランスミッションの変速比幅を大きくするトレンドの中では、段階的に変速するステップATが有利で、CVTは不利。とくに速度域の広い市場では変速比幅の広い多段ATがマッチする。

つまり、CVTは市街地走行が多く、高速道路でもあまり速度を出さないという使い方においてこそ、そのメリットを発揮できる。しかも変速ショックは皆無だから快適性も高い。まさに日本の自動車市場における使われ方にピッタリなのがCVTであり、この国で進化したのは自然な話といえるわけだ。

「CVTが国産車に多いワケ」の答えは、CVTの特性が日本の交通状況にマッチしていたから、と考えるのが妥当。そしてCVTを使っていく中で、幅広い制御技術を習得していったことで広くCVTを採用するようになっていったのだろう。最近ではトヨタ(アイシン)が、発進時に歯車を使うことで伝達効率のネガを解消するハイブリッド型のCVTを生み出した。

まさに日本市場が生み出したともいえる、無段変速機「CVT」の進化はまだまだ続くことだろう。