今なお世界中に愛されている名車

今上天皇のご退位により平成の時代が終わりを告げ、新たなる元号・令和が始まった。さまざまなことが起きた平成の30年の始まりとなった平成元年、1989年はのちに「ビンテージイヤー」といわれるほど、日本の自動車メーカーから名車が数多く誕生した1年だった。

今回はその中からスポーツカーの1台、日産 スカイラインGT-R(BNR32型)を、現在のモデルと比較しながら紹介したい。

前回ご紹介したユーノス・ロードスターが“ハイテク化に高性能化という自然淘汰に抗って復活した絶滅危惧種”だったのに対し、BNR32型スカイラインGT-Rは対照的に、正しくその時代環境に乗って生まれたモデルといえるだろう。

だがGT-R以前に、ベース車であるR32型スカイラインそのものが、高性能化のための最先端技術を満載したクルマだった。

先代R31型スカイラインは高級化・大型化路線を採って不評となり、わずか3年9ヵ月の短命に終わったことで知られるが、R31型で初採用されたRB型エンジンと後輪操舵システム「HICAS」を、R32型スカイラインではさらに進化させている。

そのうえでプラットフォームを一新し、4輪マルチリンクサスペンションを採用。全長を4ドアで70mm、2ドアで130mm短縮し、全高も4ドアで45mm、2ドアで40mm下げたほか、前後駆動力配分を電子制御する4WD「ATTESA E-TS」を設定するなど、新技術を多数採用しながら小型軽量化も図ることで、スポーツカーとしての素性の良さを磨き上げていた。

そんなR32型スカイラインをベースにして、C110型スカイライン(通称ケンメリ)以来16年ぶりに復活した「GT-R」は、原初のハコスカと同様に、レースでの勝利のために生み出されたホモロゲーションスペシャルだった。そのレースとは当時のツーリングカーレースの最高峰、グループAである。

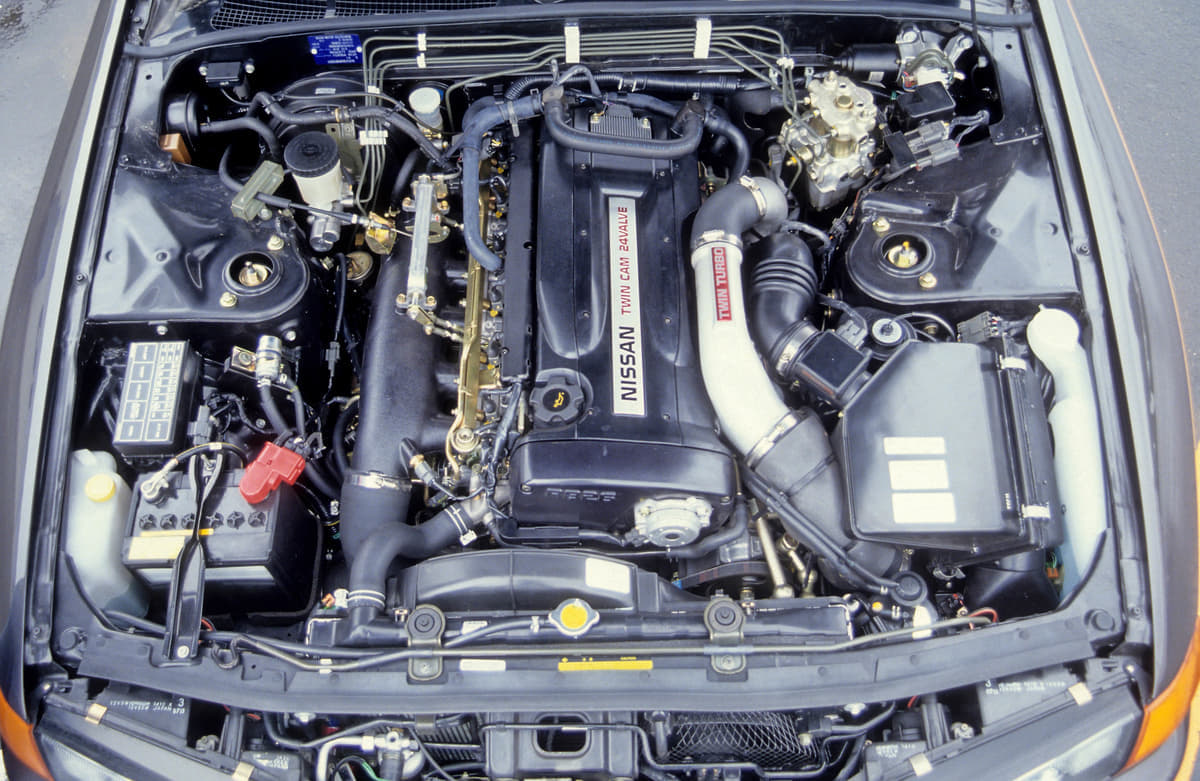

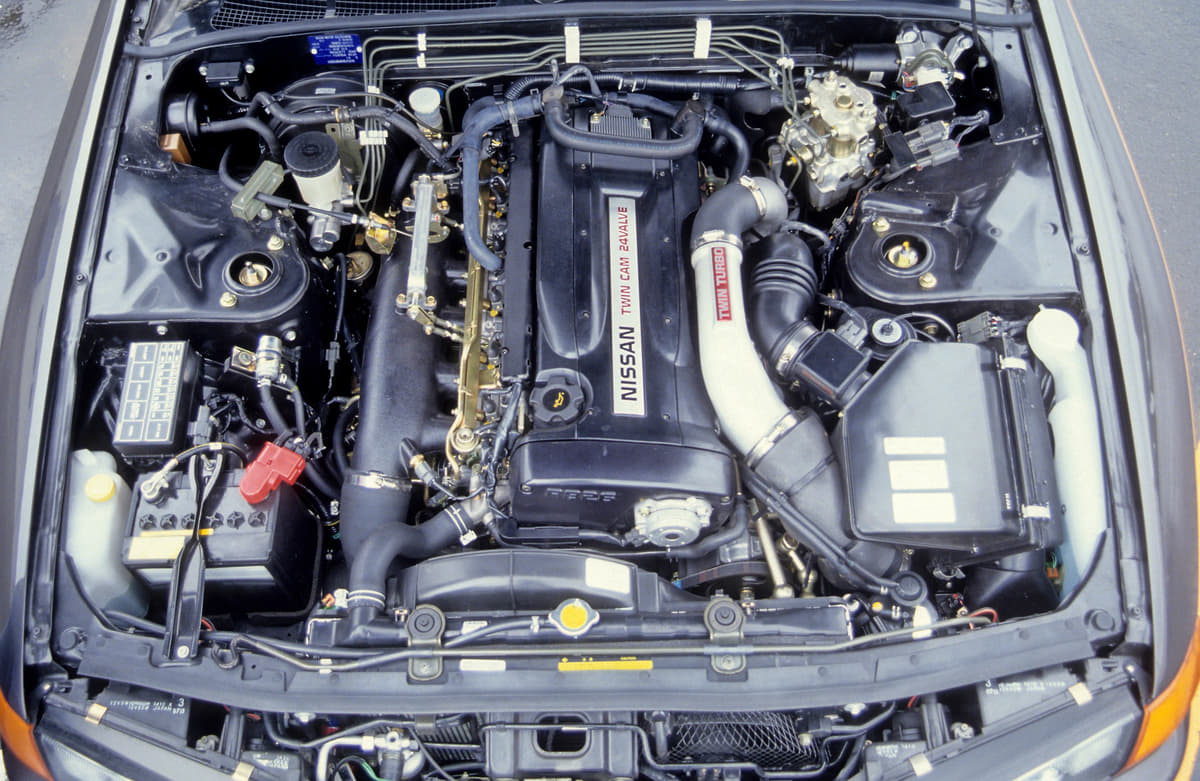

そのハイライトはやはり、RB26DETT型2.6リッター直6エンジンだろう。RB20DETに対しボアを8mm拡大し86mm、ストロークは4mm拡大の73.7mmとすることで2568ccの排気量を得てツインターボ化。グループA車両規定におけるターボ係数を掛けて4.5リッタークラスの排気量上限に近づけたのだ。

さらに6連スロットルを採用し、シリンダーブロックやボルト類の剛性を高めるなど、280馬力&36.0kgmという市販車のスペックには不相応で、しかも600馬力というグループA実戦での性能目標に見合った構成となっていた。それは、これまた市販車の性能には不相応なほど大きな開口部を持つフロントマスクからも見て取れる。

これらの結果、1990年シーズンから参戦したグループAではデビュー戦からポール・トゥ・ウィンを果たすなど圧倒的な強さを見せ、開発時に仮想敵とされていたフォード・シエラRS500を圧倒。その後グループAを事実上のGT-Rワンメイクレースとし、93年シーズンまで29連勝という”伝説”を打ち立てるとともに、自らの手でグループAを終焉に導くこととなった。

その後BCNR33型、BNR34型と計3代続いた第二世代GT-Rは2002年、排ガス規制の強化やベース車であるスカイライン自体のインフィニティ化などにより、惜しまれながら生産を終了する。

そして2007年、GT-Rはスカイラインから独立した、またレース参戦を目的としたものではないスーパースポーツカーとして復活。それ以来進化を続けている現行R35型は、標準モデルで570馬力&65.0kgm(2020年モデル)、「ニスモ」に至っては600馬力&66.5kgmという、第二世代GT-Rの約2倍ものパワー得るに至っており、価格も同じく約2倍の1000万円台に達している。

しかし、専用設計の6気筒ツインターボエンジン、丸目四灯のテールランプ、「GT-R」のエンブレムは不変。BNR32型スカイラインGT-Rが築き上げたヘリテージは30年を経た今なお色濃く受け継がれていると言っていいだろう。