近くが見えづらい身体能力の低下

高齢の運転者による交通死亡事故の報道をよく目にするが、いわゆる高齢者でもない40歳代後半から老眼がはじまり、運転への影響が少なからず生じる。老眼は、眼の水晶体の調節力が弱まることで、近くが見えにくくなる症状。ほかにも、加齢によって暗い場所で瞳孔が開きにくくなり、見にくくなったり、視野が狭くなったり、視野の周囲のぼんやり見えていることに対し脳が認識しにくくなったりという機能低下が起こり得る。

こうした眼の能力の変化など、加齢による身体能力の低下を理解し、運転寿命を延ばすために必要な事項をピックアップしてみた。

対象物へ焦点を合わせにくくなる

老眼では、遠目で見る運転中の前方の認識と、車内のメーターやカーナビゲーションなど近い距離からの情報収集とが、瞬時に切り替えられなくなる。このため、クルマづくりの面では操作スイッチ類は表示を大きな文字で明確な日本語でというのが前提だ。

またモニターは大画面の採用が望まれる。10インチほどあるとかなり見やすく、老眼でも早めの認識がしやすい。自分でできることとしては、カーナビゲーションなどの画面表示の文字を大きめに設定するなどの準備も欠かせない。

老眼に辛い装備として、ルームミラーに後方の様子をカメラ映像で映し出す機能は、眼に遠近の調節をいっそう求める技術だ。後席の人や荷物などの影響を受けない特徴はあるものの、ルームミラーの画面に焦点を合わせるのは、老眼以外の人や若い世代にしかできない。通常のミラーのほうが鏡越しにものを見るので焦点距離が合わせやすいだろう。

今後、ドアミラーもカメラ化される傾向になると思われるが、画像への焦点調節を年齢と関係なく瞬時に行える画面の在り方や、設置の仕方の模索が不可欠。

その点、後方から近づいてくるクルマの存在をインジケータランプで知らせる機能は、少なくとも注意喚起するうえで有効な手段といえよう。

また、老眼にやさしい装備として、ヘッドアップディスプレイは眼の遠近調整を容易にしながら、視線の移動も少なく、的確な情報を入手できる装備。近年では表示内容に、速度だけでなく、運転支援機能の作動状況や、道路標識の速度規制なども示される傾向となり、安心が高まりつつある。

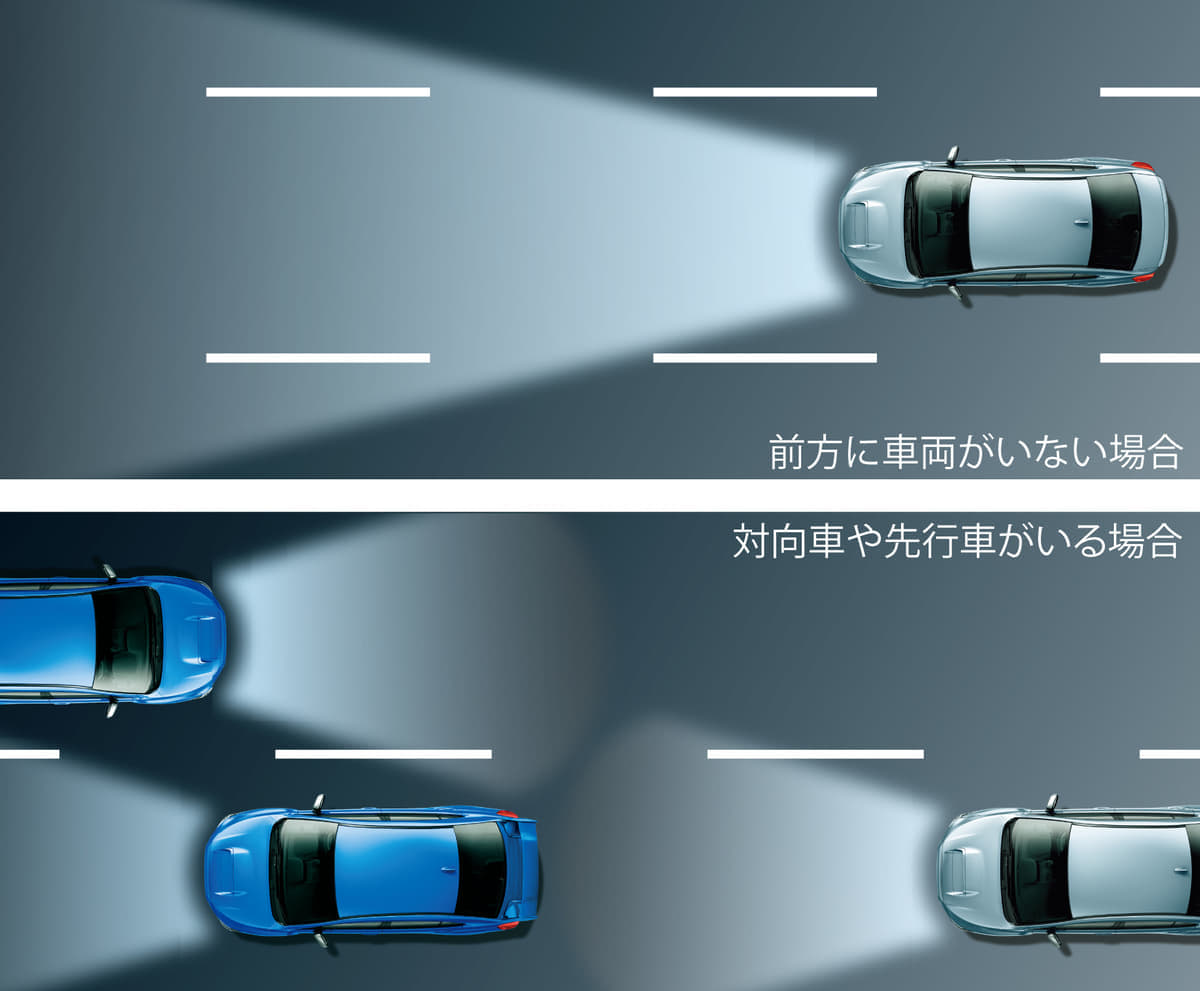

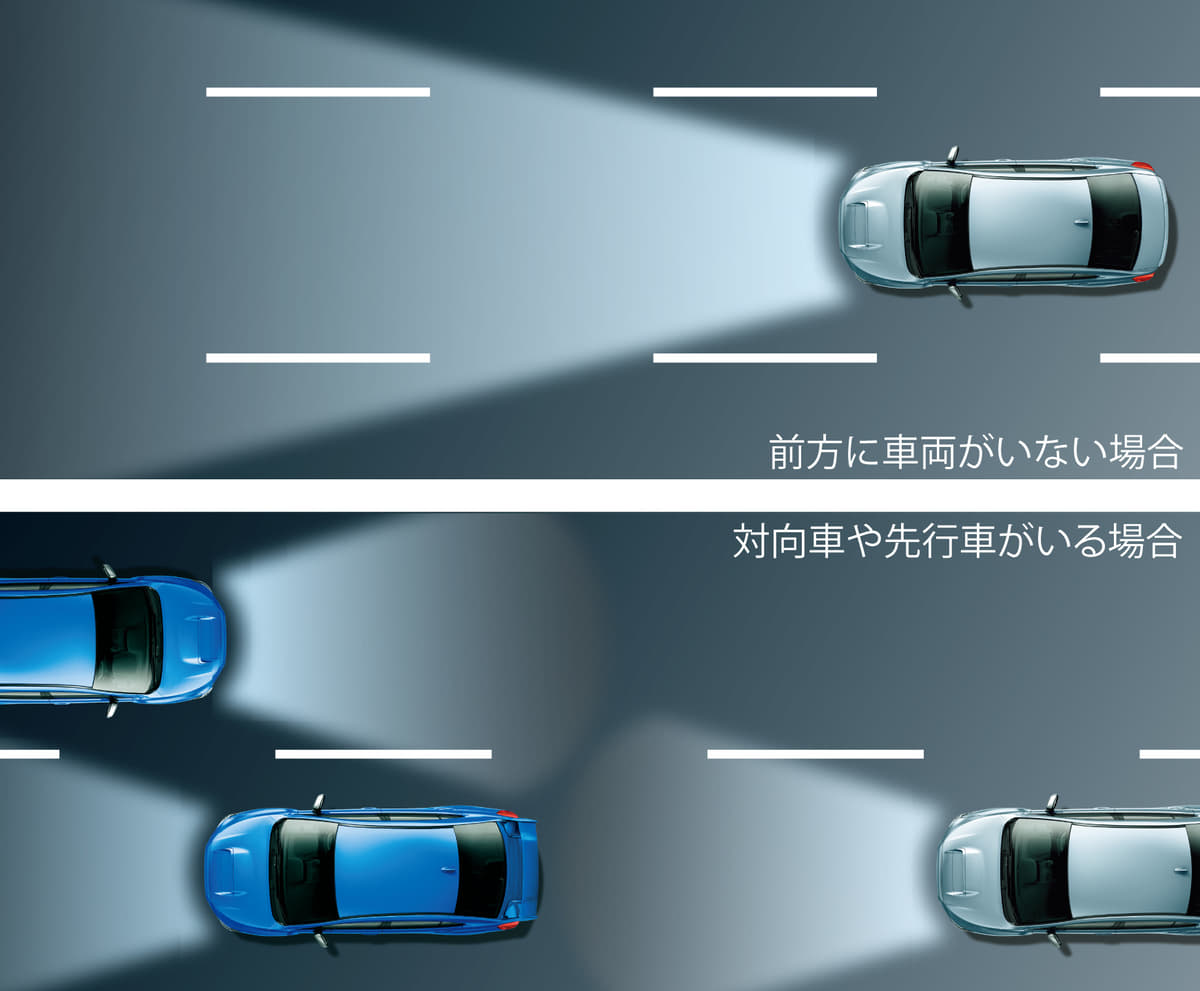

視界が悪い状況では積極的にヘッドライトを点灯

瞳孔が開きにくくなることで、薄暗い場所、あるいは夜間に見えにくくなることに対しては、ハイビームの積極利用が効果的。近年は、小型車や軽自動車へもハイ・ローの切り替えを自動にするなどの装備が装着されだしているのんでチェックするといいだろう。

そして、デイタイムランニングライトの普及により、クルマの存在を、昼夜を問わずライトで明らかにすることも、自らのクルマの存在を明確にするだけでなく、他車の接近を認識しやすくする点で有効。デイタイムランニングライトを装備しないクルマの場合は、ヘッドライトの早めの点灯や、トンネル内はもちろん、雨天など天候が悪い際には日中でも点灯しておくことをおすすめしたい。

視野の狭まっていくのを顔を動かしカバーする

視野の狭まりに対しては、目だけでの確認に加え、顔を意識的に左右へ動かしながら安全確認をするなど、運転の仕方の工夫で補えるところもある。歩いているときもそれは同じで、道の横断などで右左を確認するとき、頭を左右に動かしながらしっかり行う癖をつけておくと、運転中も自然に実行できるようになる。

一方で、体の動きや認識力が加齢によって遅くなると、よそ見をしている時間も長くなりがちなので、運転中に周囲の確認をする際には、あらかじめ前方の状況をしっかり把握しておくことも忘れてはならない。

無法自転車などに対応する安全運転支援システム

以上のような視力の低下は、疲労を誘う。若いとき無意識に、自然にできていたことが、加齢とともに十分な安全確認になりきらず、見落としが生じる可能性が高まってくる。歳を重ねるほどに、運転するうえで意識してやるべきことが増えてくるのだ。それは運転を疲れさせることにもなる。その疲れが、散漫な運転につながり、日常的には身体的に健康だと思っていても、不測の事故を起こさせてしまいかねない。

そこで運転支援機能への期待が高まる。自動運転へ向けた技術開発の道筋は、そうした高齢者の手助けにもなる支援になるので、いっそうの発展と普及が期待されるところ。

これらのことは、単に高齢者を対象とするだけにとどまらず、老若男女に役立つクルマの進化であるともいえる。都市部の人口密集や、スマートフォンの普及で、歩きながら、あるいは自転車やスクーターに乗りながらスマートフォンを見つめ操作する人。イヤフォンを付け、外の音に気配りせず走る自転車もある。そうした社会環境のなかでクルマの安全を確保するなら、自動運転は欠かせない機能となっていく。

高齢者に適切なクルマは、すべての人にやさしいクルマにもなっていく。かつて1980年代後半に流行ったユニバーサルデザインが、21世紀に入り、いよいよ現実になるということでもある。