ロータリーエンジンの魅力を世間に知らしめた

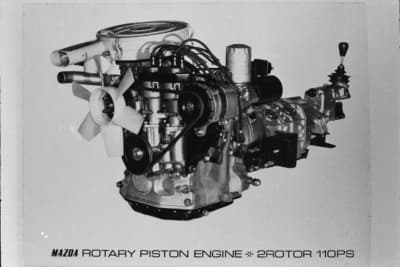

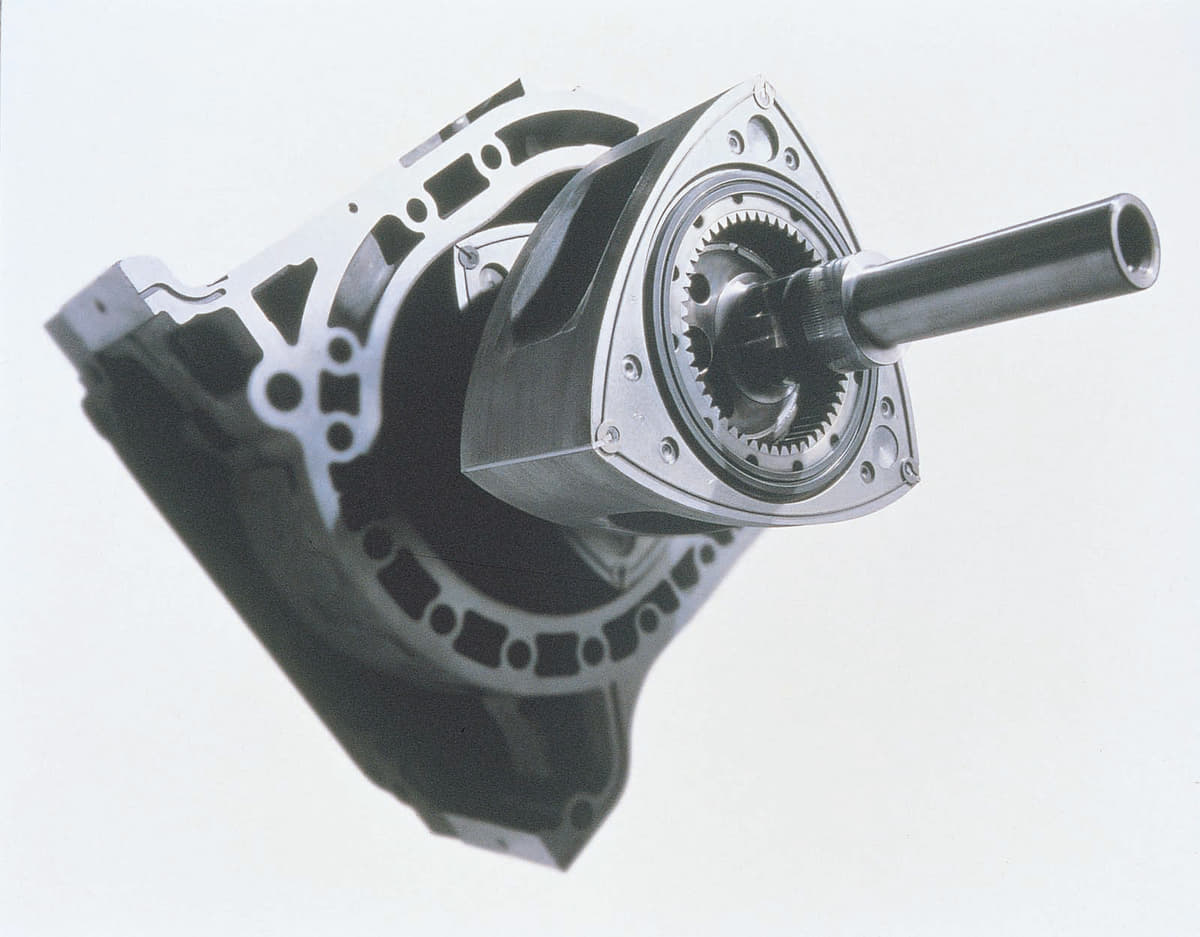

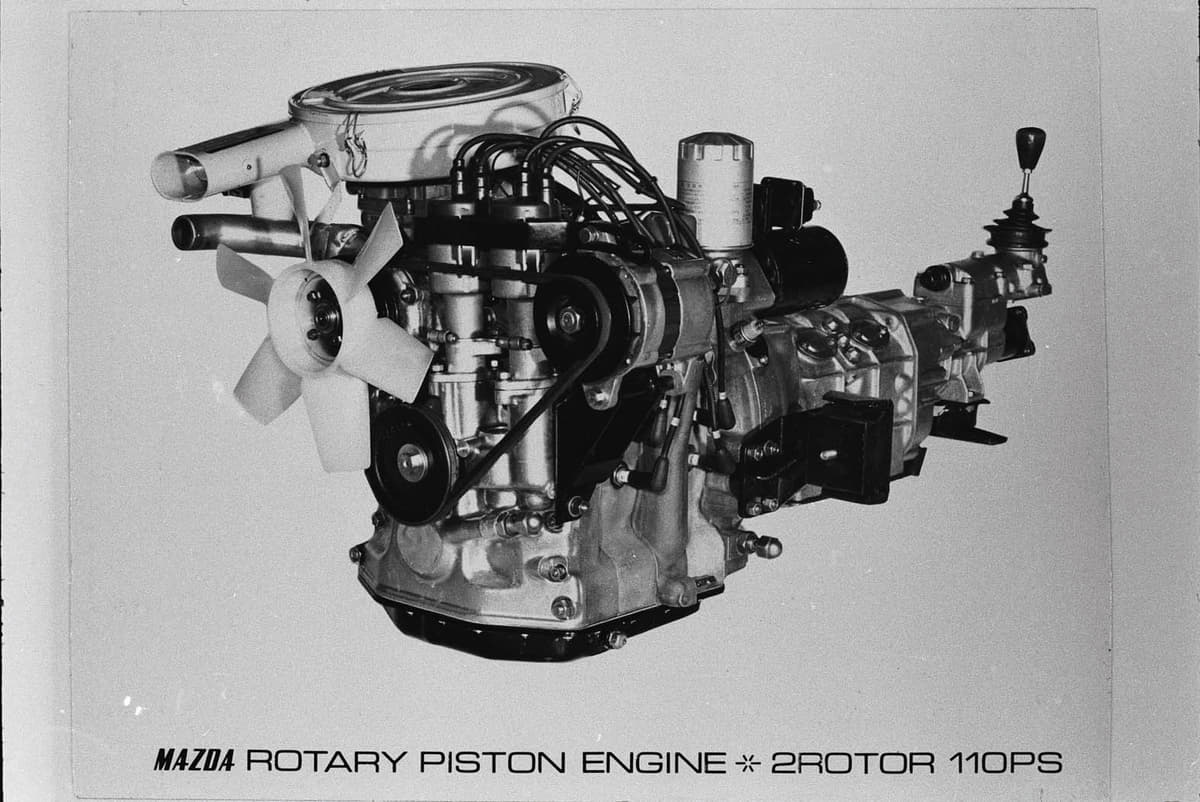

マツダのロータリエンジン搭載第1号車は、1967年に登場したコスモスポーツ(L10A)だった。ロータリーエンジンが持つ“軽量&コンパクト、高出力性”を世の中にわかりやすく、かつ強烈にアピールするには、スポーツカーとしてデビューさせるのが最善の手法、と当時の東洋工業(現マツダ)社長、松田恒次の判断によるものだった。

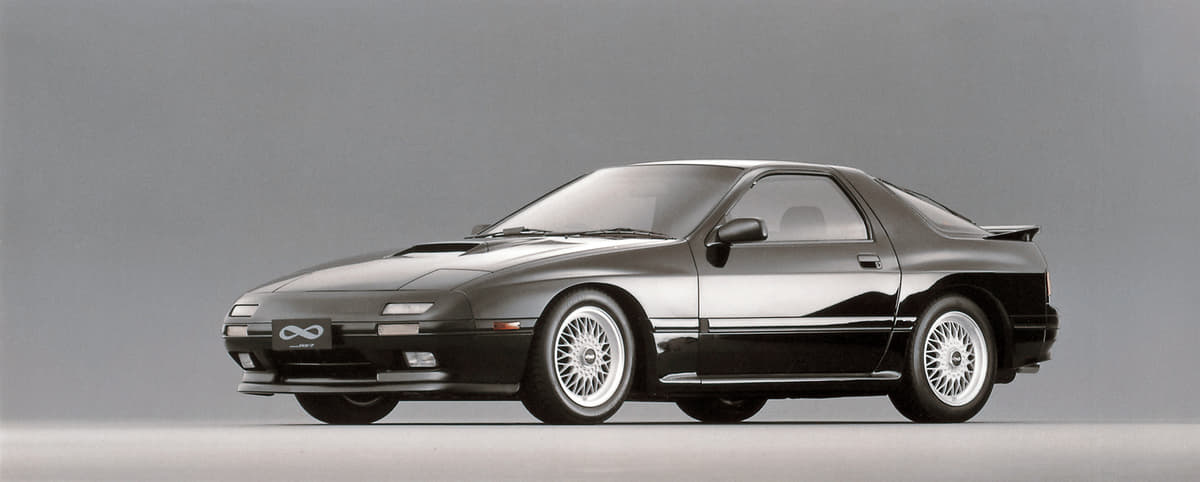

以後、普及モデルのファミリア、カペラ、サバンナ、ルーチェに順次搭載され、マツダのフルライン・ロータリー化は完成したが、排出ガス規制対策が明けるタイミングの1978年、再びロータリーの特長である軽量コンパクト、高出力性を前面に打ち出すスポーツカーが企画された。サバンナRX-7(SA22C)である。

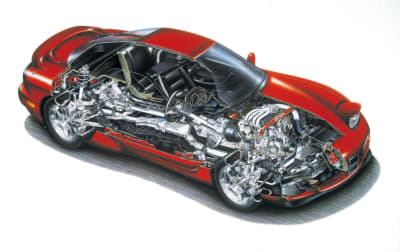

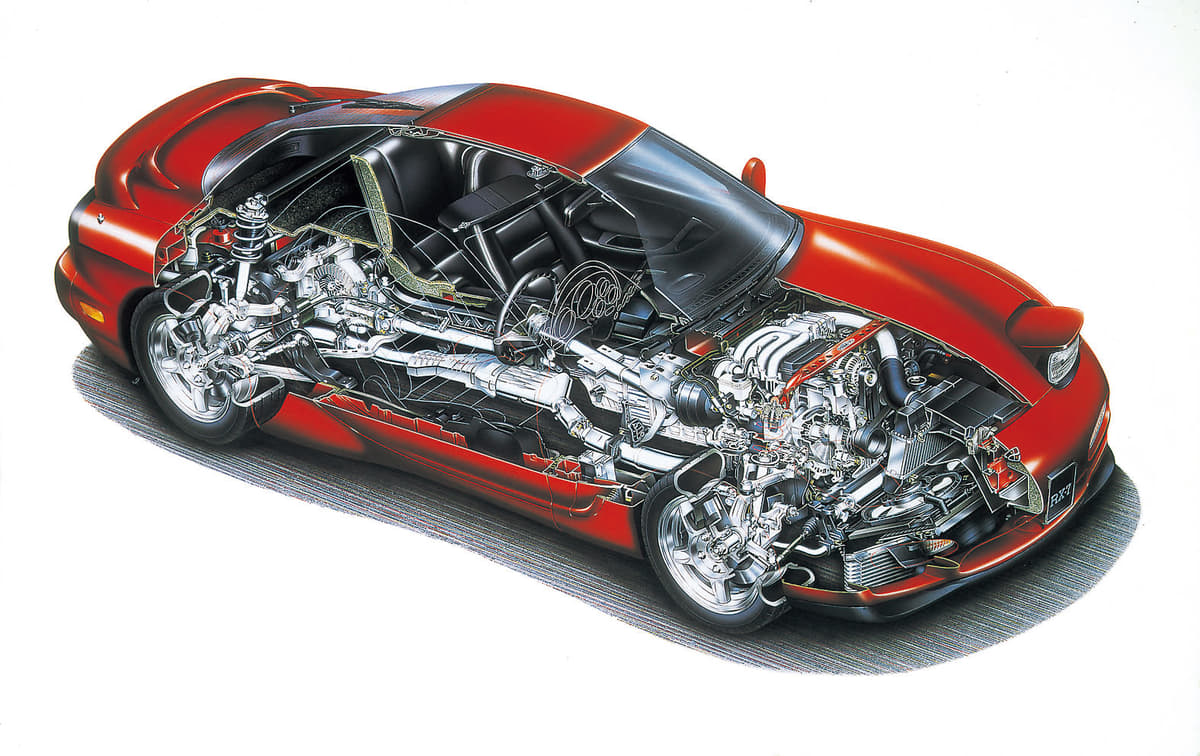

以後RX-7は、3世代目のFD3Sが生産を終了する2003年まで、ロータリーエンジンの本質を反映したスポーツカーとして、25年間にわたってマツダのロータリースピリットを主張し続け、ファンの心に深く焼き付けられてきた。そんな3代にわたるRX-7の足跡を振り返ってみることにしよう。

【SA22C型】

まず初代RX-7、SA22Cが登場したのはコスモが生産を終えてから6年目のことだった。この間、排出ガス規制対策のためエンジンパフォーマンスは大きく制限され、またロータリーエンジンの存在を脅威と感じたライバル各社からロータリー潰しに遭い、マツダは自社の看板技術であるロータリーエンジンの存在意義を、再び世の中に問う決断を迫られる状況にあった。

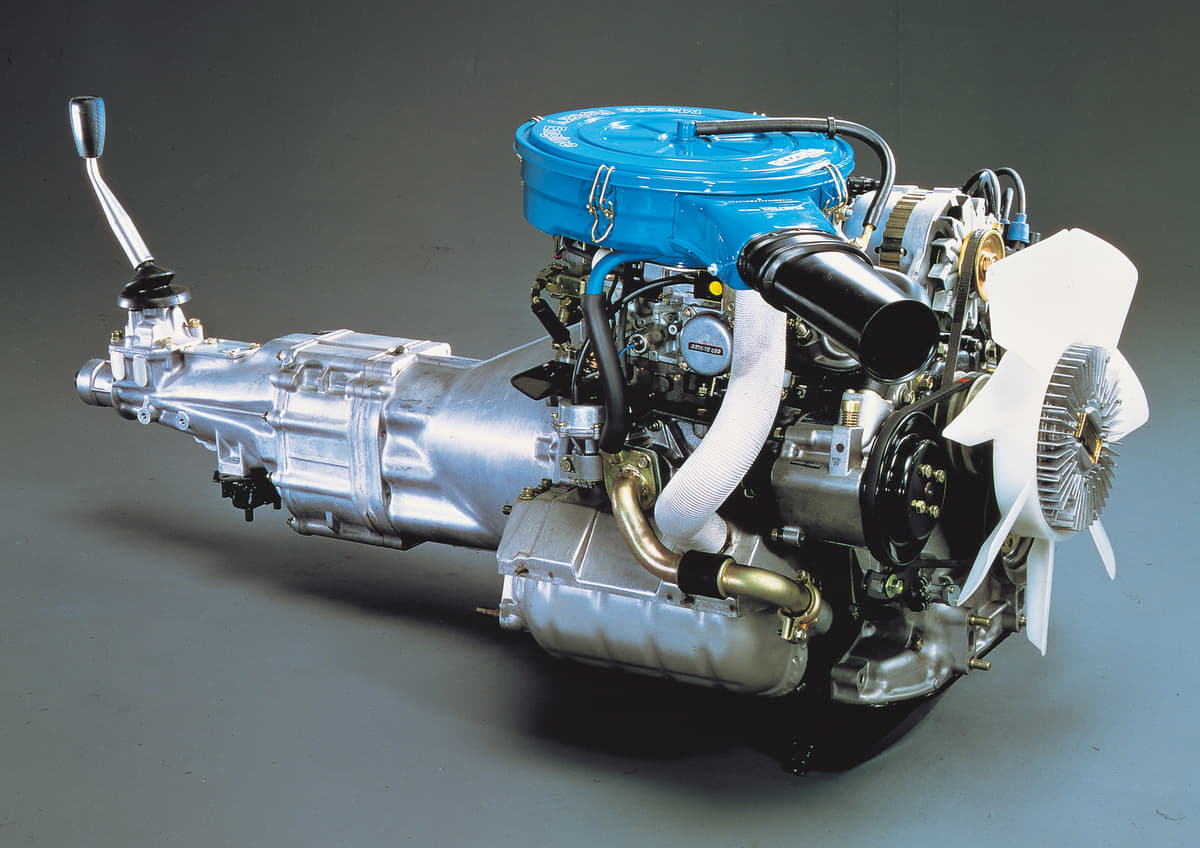

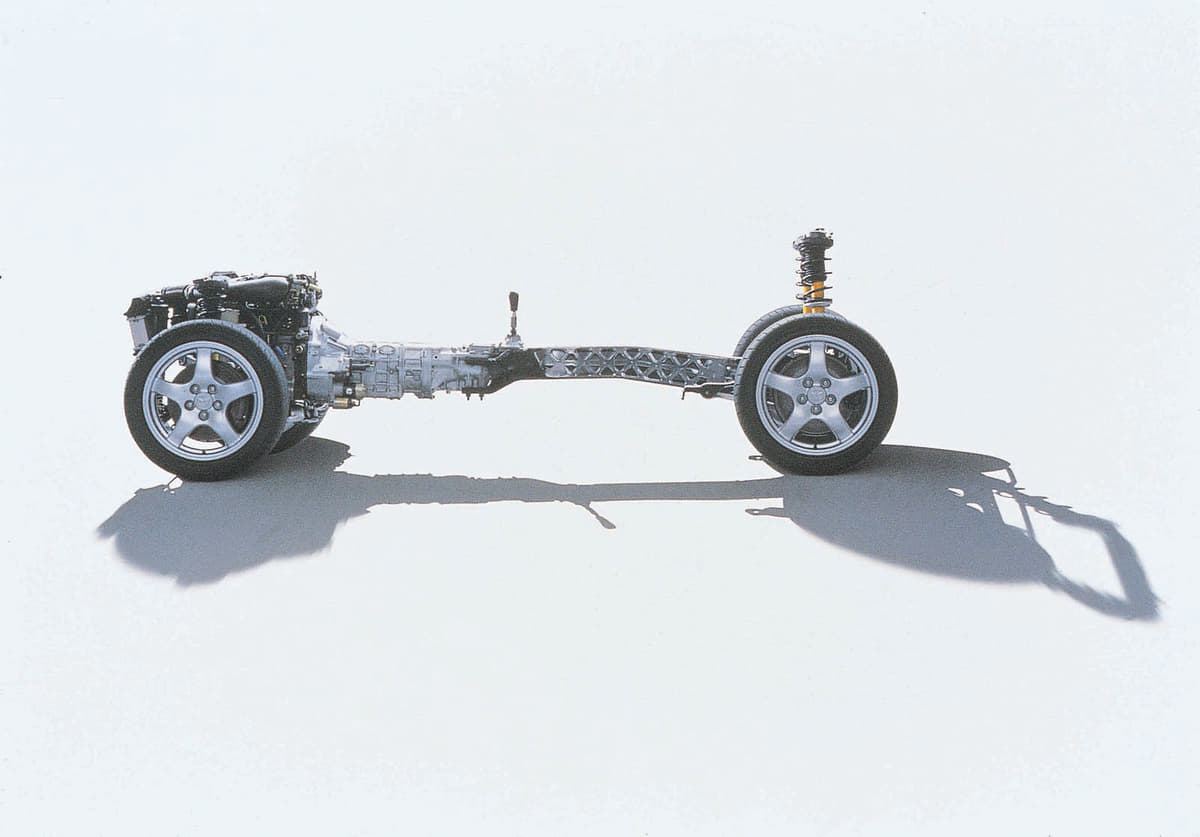

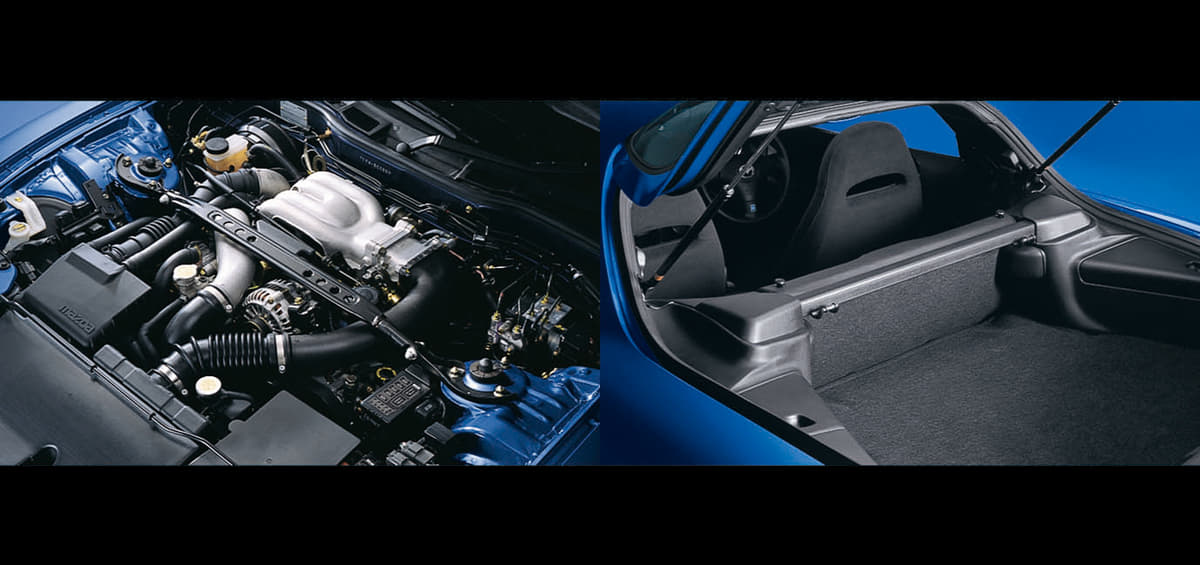

そうしたマツダの回答が、コスモ以来のスポーツカーとなるRX-7の企画だった。サバンナの名を引き継いで登場したRX-7は、一見すると2シータースポーツを思わせる軽快なフォルムを持ち、130psの12A型ロータリーエンシン(573cc×2)が担う車両重量はわずかに1005kgだった。

文字どおりスポーツ性を意識した作りで、パワー・ウェイト・レシオは当時性能を標榜していたライバル車、スカイラインGTターボ(C210)やセリカ2000GT(RA40)と比べても遜色ないか、むしろそれを上回る数値となり、シェイプアップされたスポーツカーの車体とロータリーエンジンの相性の良さを見事に示すモデルとして仕上がっていた。

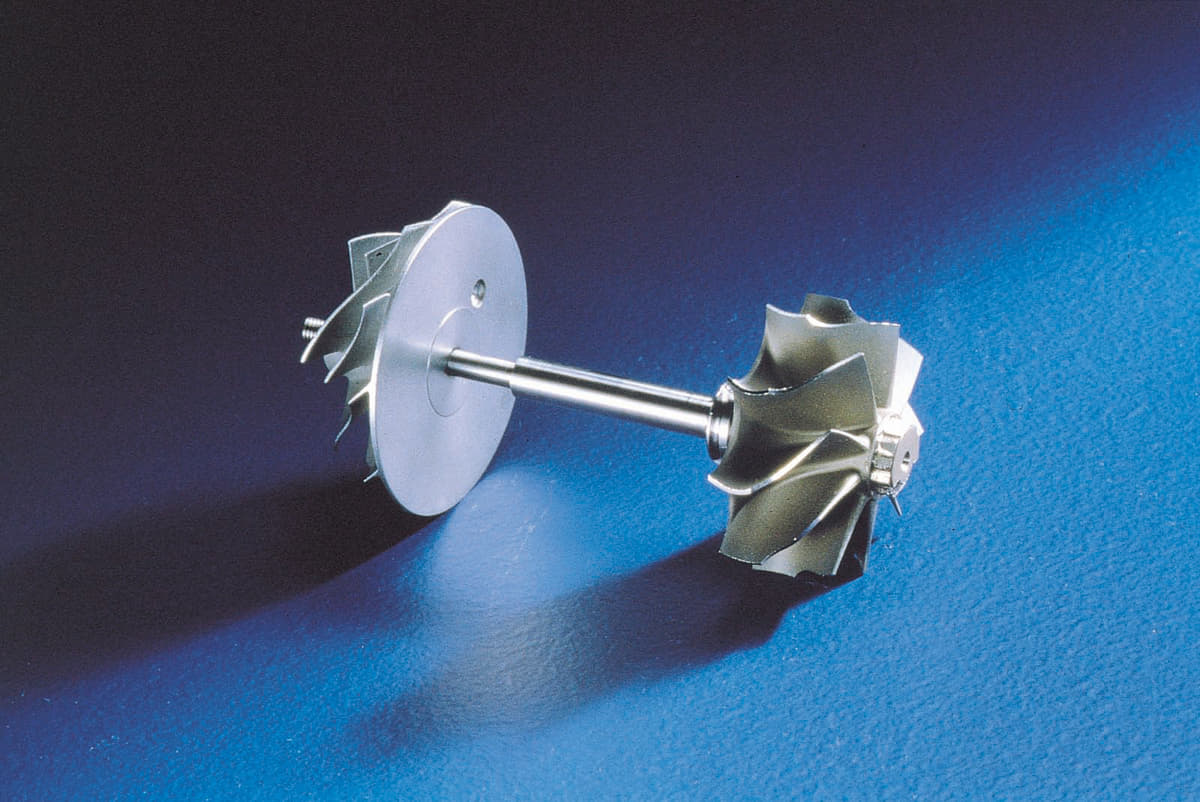

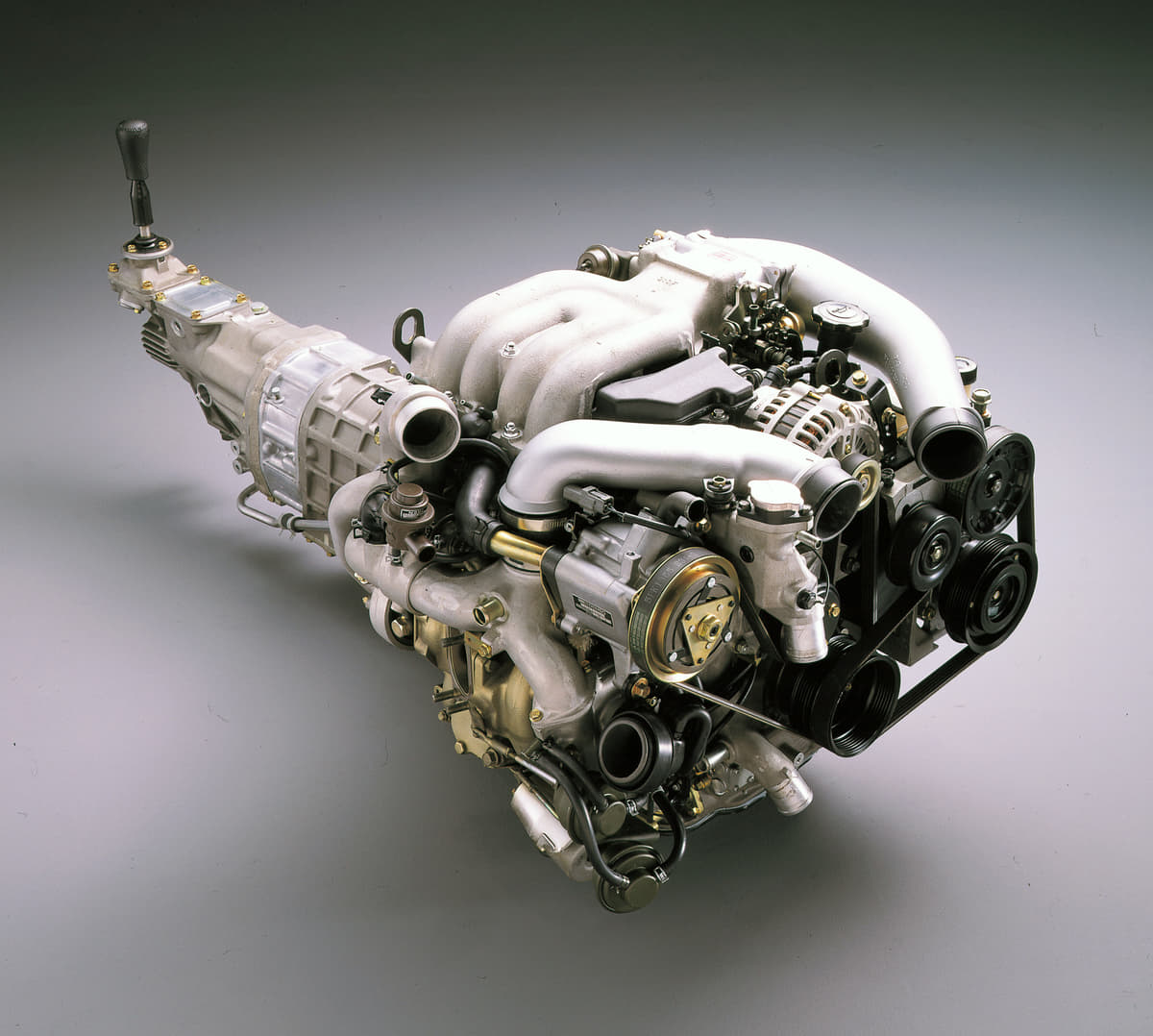

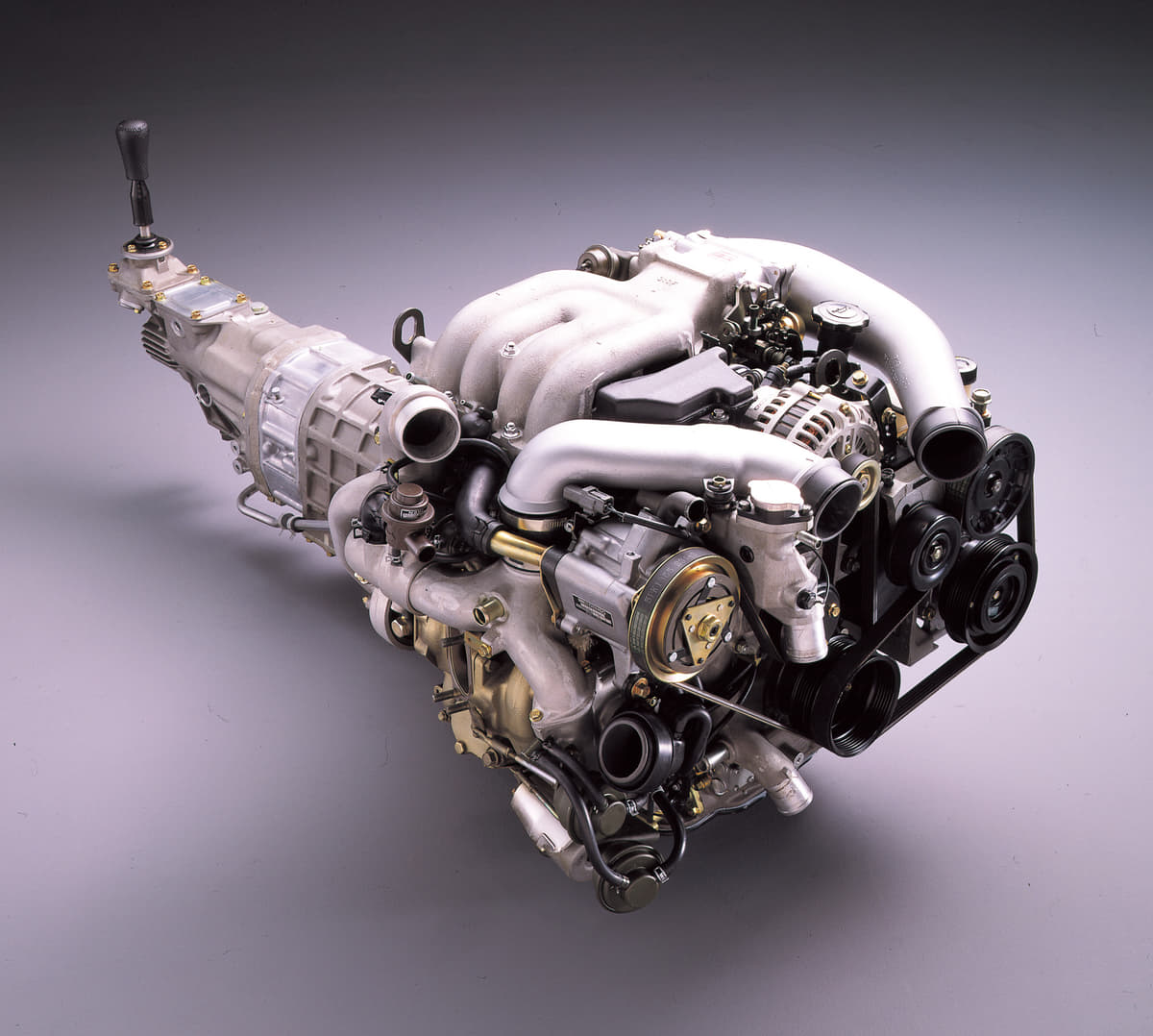

ちなみに、RX-7登場の時期は、まだエンジン制御テクノロジー(排ガス対策制御)が不確定な時代で、最初期はマツダ独自のサーマルリアクター方式を、次いで希薄燃焼+三元触媒方式を採用。さらにエンジン本体が6PI方式(吸気補助ポート方式)に改善されるなど順次進化を遂げ、最終的には1983年に電子制御燃料噴射方式+ターボによる12A型ターボエンジンにまで発展を遂げていた。ちなみに12A型ターボの165psの出力は、RX-7の車体を矢のように走らせた。