グループCやグループAでライバルから恐れられた日産ワークス

SUPER GTで最強チームの一つとして知られるNISMOは、日産のモータースポーツを統括するポジションにつけ、競技車輌やそれらが搭載するエンジンを開発する一方で、日産のワークスチームとしてレースに臨んでいます。それはNISMOの前身となった追浜や大森の日産ワークスも同様でした。

そしてその高いポテンシャルはライバルたちから今のNISMOチーム以上に、大いに恐れられていました。今回は、そんな追浜や大森から、現在のNISMOへと続く歴史を紐解いて、当時開発されていた競技車両やエンジンの凄さを振り返ってみました。

フェアレディやサニーにスペシャルエンジンを搭載したレース仕様

日産がトヨタとともに外国車を相手に戦っていた60年代の日本グランプリ。日産の主戦マシンと言えばR380~R381~R382のグループ6/7のレーシングカーを連想するファンも多いと思いますが、実は一見すると単なるツーリングカーやGTカーに見えるクルマが、実はレース用の特別なエンジンを搭載していた。そんなケースも見逃すことはできません。

それは66年の日本グランプリでポルシェ・カレラ6やプリンスR380などのグループ6レーシングスポーツを相手に、ウェットコンディションだったとはいえFRのGTカーで予選をぶっちぎったフェアレディSはその好例で、直4プッシュロッドの1.6Lエンジンに代えてツインカムで2L直6のB680X型エンジンを搭載していました。

さらに70年代に入ると1.4L直4SOHCのL14にツインカム16バルブヘッドを搭載したサニー・エクセレント・クーペ。

カウンターフローのL28にクロスフローのLYヘッドを組みつけて搭載したフェアレディ280Zなど、オッパマ(追浜)仕立ての日産ワークスカーにはニュースがあふれていました。

スーパーシルエットの“ターボ3兄弟”に搭載された“グリーンヘッド”

70年代後半になると、国内レースの花形としてグループ5(Gr.5)、いわゆる“シルエットフォーミュラ”が注目を集めるようになってきました。

このカテゴリーに追浜=日産ワークスが投入した競技車両は、3台ともに2L直4のL20から発展したユニットで、ツインカム4バルブヘッドを持ちターボでフルチューンしたLZ20B、通称“グリーンヘッド”を搭載していました。

この最強エンジンとともに、ノバ・エンジニアリングの森脇基恭さんが設計したシャシーに、ムーンクラフトの由良拓也さんがデザインしたボディカウルを纏うというパッケージングはブルーバード、シルビア、スカイライン(登場順)すべてに共通していましたが、それぞれポテンシャルは高く、例えばイメージリーダーとなったスカイラインは82年から84年の3シーズンで19戦9勝と半数近くで優勝を飾っています。

クルマ本来が持っていたポテンシャルの高さもさることながら、これをサポートした日産ワークスのパフォーマンスが高かったことも、決して見逃すことはできないでしょう。

ちなみに、三兄弟のラストシーズンとなった84年に大森ワークスを母体にしたNISMOが誕生していました。

市販車用をベースにグループC用のレースエンジンを開発

84年に誕生したNISMOは様々なカテゴリーへの支援と参戦を始めます。その中でも、特に力が入っていたカテゴリーの一つが全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権(JSPC)でした。83年に開始されたJSPCは世界的にもGr.5に代わるグループCによるスポーツカーレースの流れを汲んでいました。

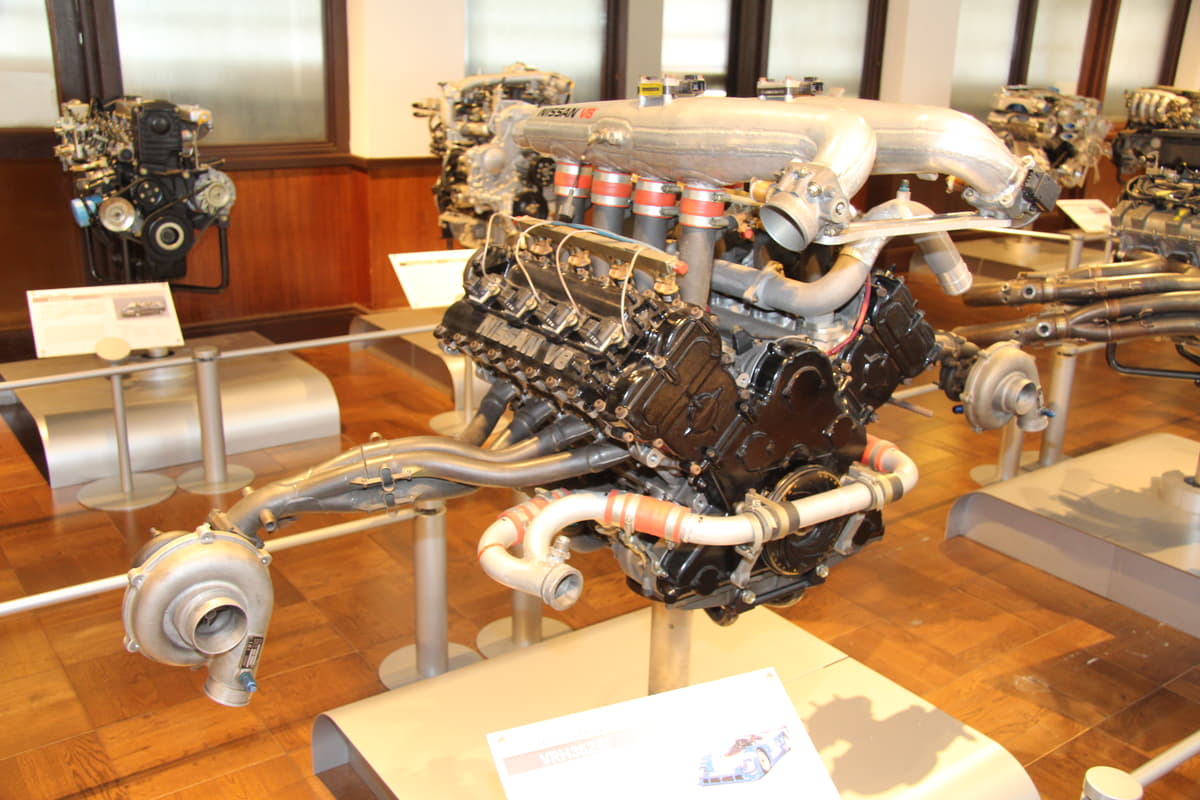

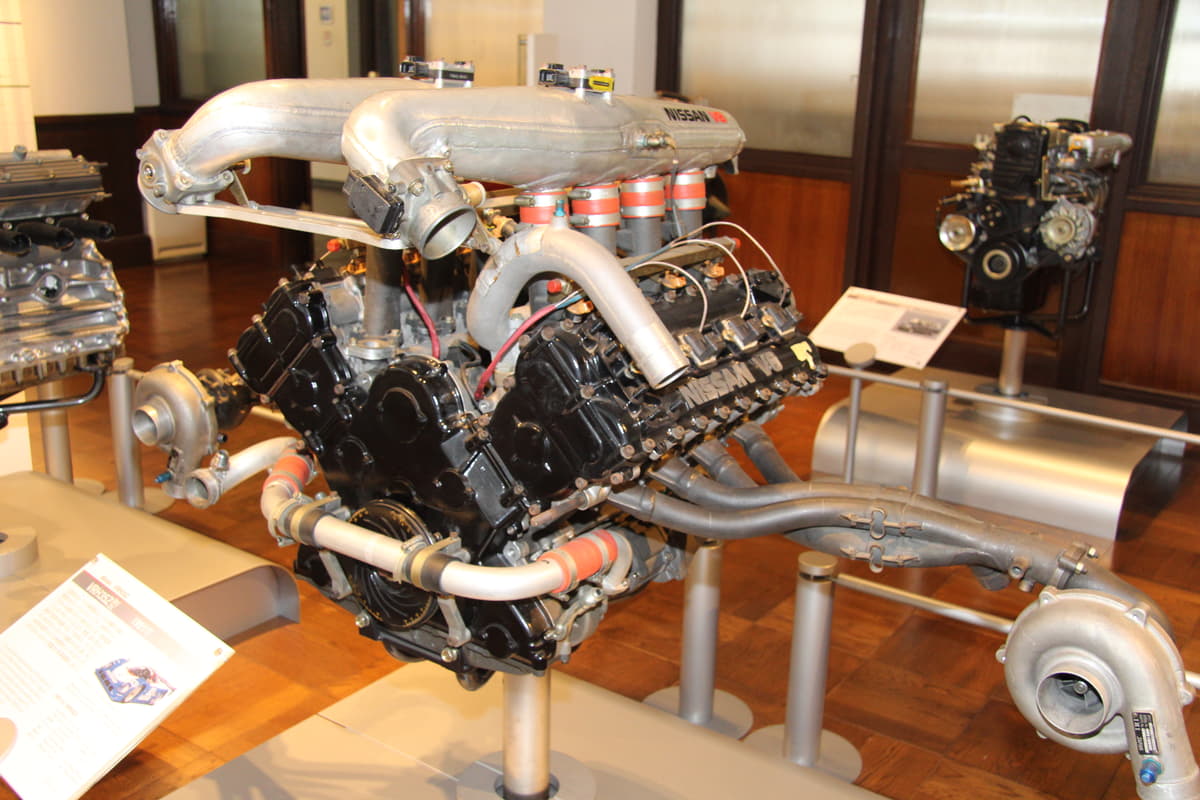

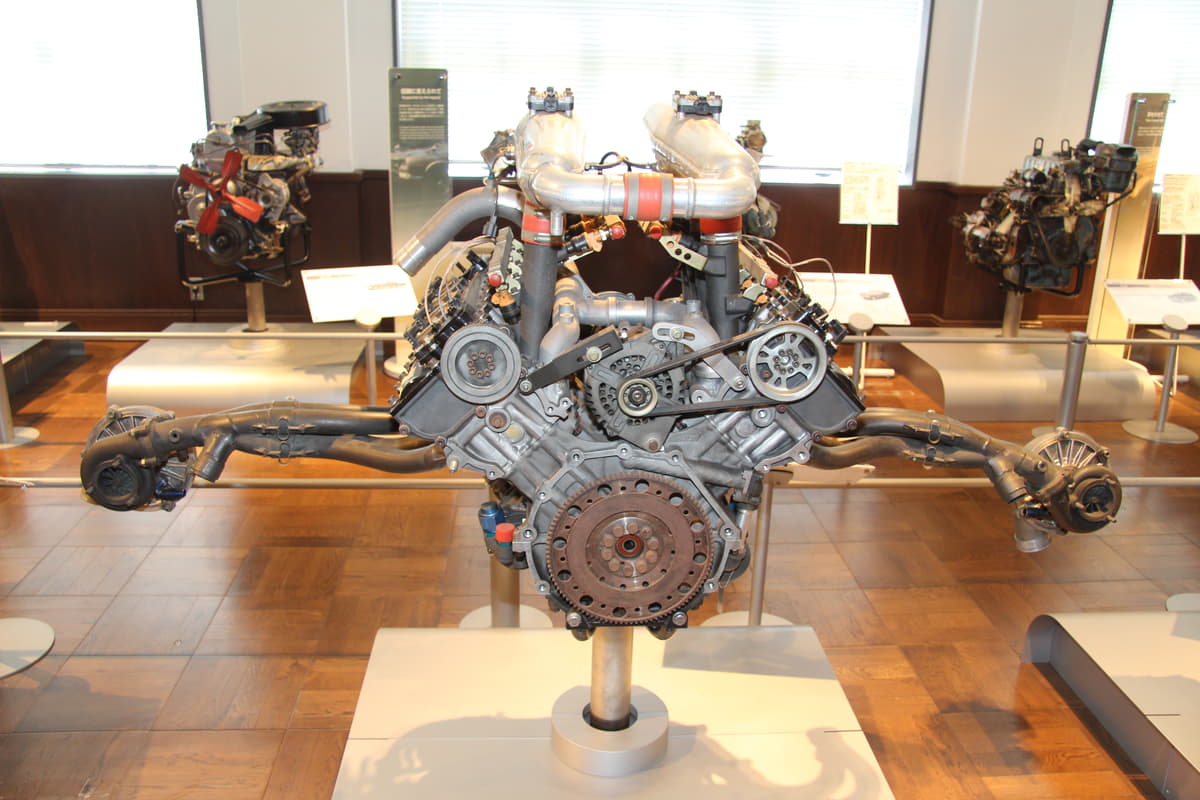

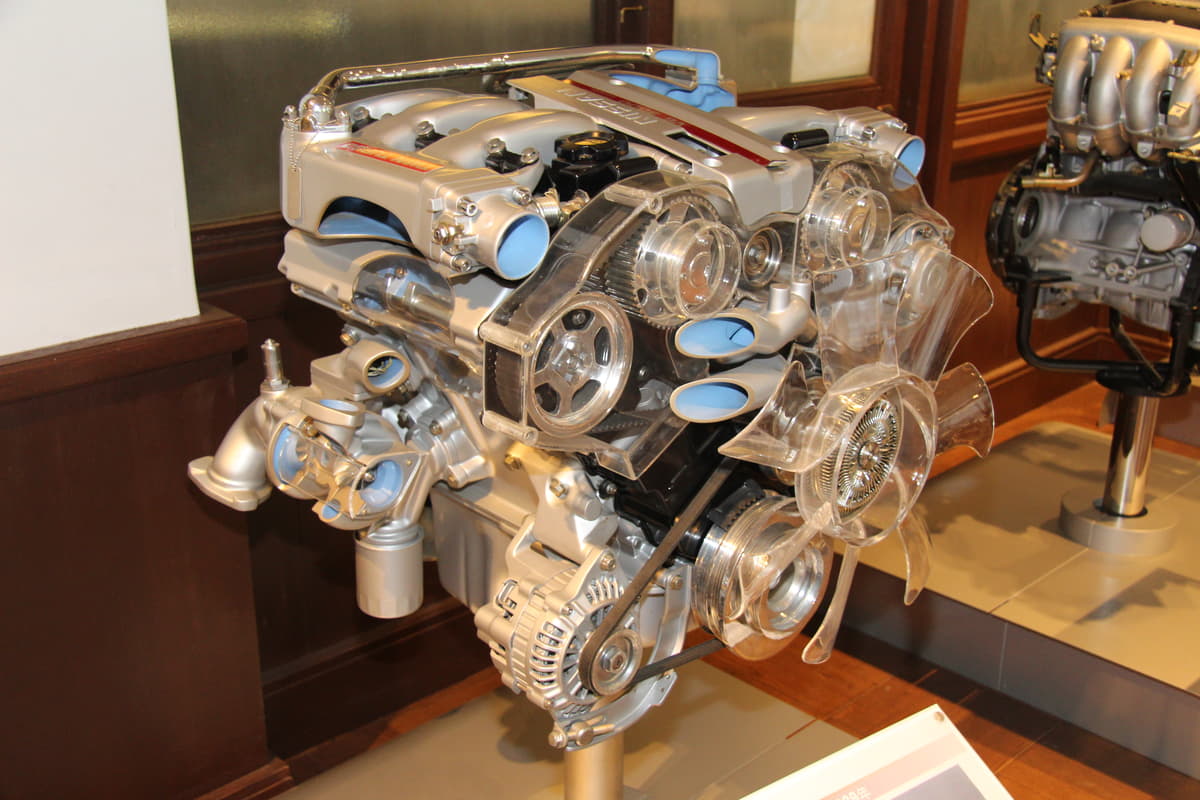

日産勢としては83年にJSPCが始まった当初から、ホシノレーシングが購入した市販シャシーのマーチ83GにワークスチューンのLZ20Bターボを搭載して戦っていました。日産ワークスとしてはエンジンのチューニングやサーキットサービスでこれを支援していたのですが、NISMOが誕生して以降、支援体制は一層強化されていきました。そしてパワーユニットに選ばれたのが日産の市販モデルに初めて採用されたV6のVG系エンジンで3LターボのVG30DETTでした。

最初にこれをチューニングしていたのは北米に本拠を構えるチューナーのエレクトラモーティブ(現ニッサン・パフォーマンス・テクノロジー=NPTI)でしたが、これを日産ワークスが支援し、国内ではNISMOが主導するスタイルが確立しました。それまでのLZ20Bターボ時代はポルシェに対して苦戦苦戦を強いられていましたが、ここから日産の反撃が始まりました。