「バブル景気」後の約10年間に選ばれたクルマたちはどんなクルマだったのか

その年を代表する自動車を決める「日本カー・オブ・ザ・イヤー(COTY)」。第41回(2020ー2021年)グランプリの発表は半月後の12月7日だ。そこで先日紹介した第1回から10回までに選ばれた1980年代に引き続き、今回は1990年代に選ばれた10台を振り返っていくことにする。

20年以上の時を経て改めて評価される世界初の量産市販車ハイブリッド

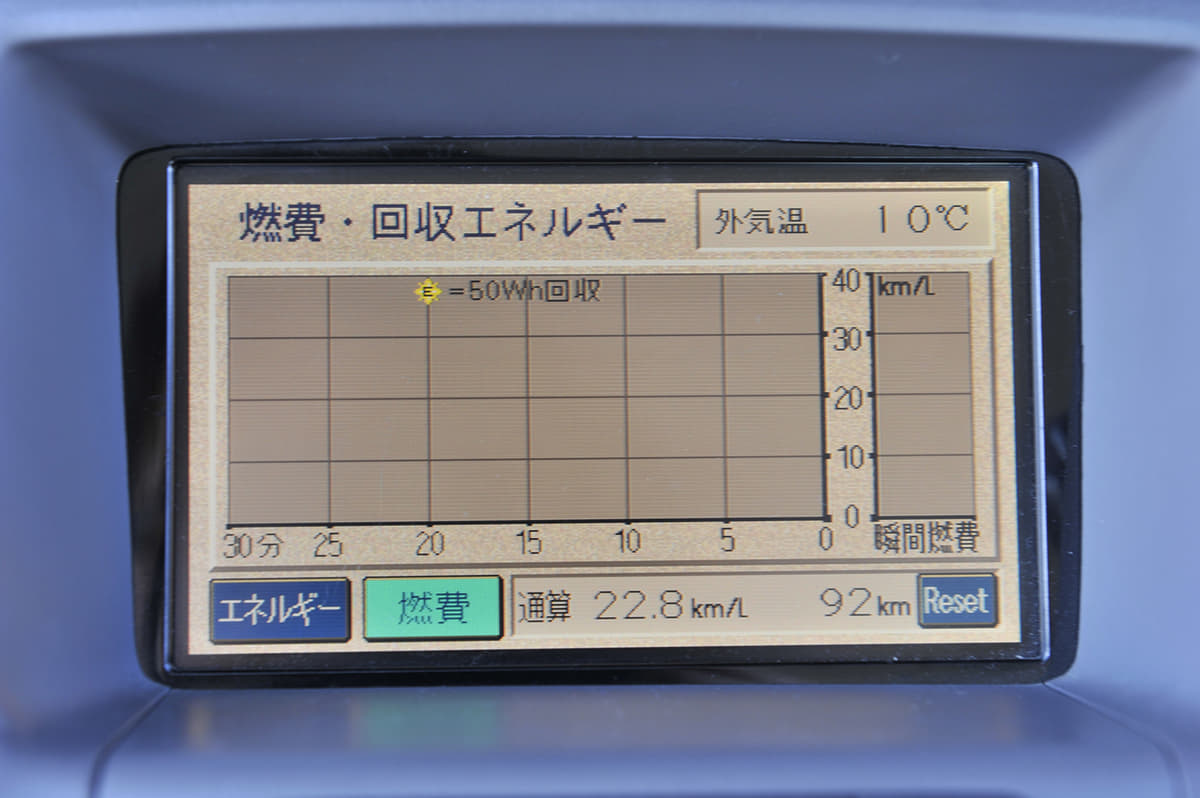

1990年代の日本カー・オブ・ザ・イヤーは、80年代の歴代に比べ全体的には小粒だ。そのなかで、もっとも当選的であったのがトヨタの初代プリウスだ。世界初の量産市販ハイブリッド車という点においても、世界に誇れる一台といえる。

しかし、当時の欧州自動車メーカーはプリウスをほぼ無視したといっていい。世界的にも欧州は気候変動に対する取り組みに熱心な地域であったが、自動車産業においては保守的であり、温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)の排出を抑えるなら、ディーゼル車で十分との認識を持っていた。そして、バイオ燃料の取り組みなどを自信満々に語ったのである。

しかしそれから20年以上が過ぎ、バイオ燃料の話は沙汰止みとなっている。ディーゼル車も、2015年にフォルクスワーゲンによる排出ガス偽装問題をきっかけに、弱点が露呈された。そして、世界の自動車メーカーがハイブリッド車やプラグインハイブリッド車、そして電気自動車の販売に乗り出し、次世代の生命線となっている。

当時「ハイブリッド技術は素晴らしいが、過渡的な技術でしかない」と語ってきたドイツ自動車メーカーは、一言の詫びもなく、臆面なく電動化に踏み出し、自らが電動化の先頭に立っているかのような顔をしている。

一方トヨタは、プリウスの成功によって、ハイブリッド車以降の電動化に遅れを取ってしまった。そして、欧米での規制に対し反則金に相当するクレジットの支払いを余儀なくされている。さらに、電気自動車の販売にも手をこまぬき、リチウムイオンバッテリーの原価の高さを解消すべく、定置型バッテリーにも適応できるリチウムイオンバッテリーの生産に期待をかける。

しかし、定置型バッテリーは、電気自動車後の中古バッテリーで十分賄えるのであって、新品はクルマに使うべきである。その市場性が理解できていない。初代プリウスが誕生し、日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したあと23年を経て、次世代車を価値づける視点が逆に広がっているのである。そういう意味で、初代プリウスの日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞の意味は、良きにつけ悪しきにつけ大きい。