WRC史上、最速最強のグループBマシン

久々の復活で注目が集まっていた世界ラリー選手権(WRC)の日本大会、ラリー・ジャパンは新型コロナウィルスの感染拡大の影響から1年延期、来年の11月11日~14日に2021年WRC第12戦(最終戦)として開催されることが決定。改めてファンの期待が高まっています。

そんなWRCでは、これまでに様々なカテゴリーの競技車が主役を務めてきています。その中で、最もパフォーマンスが高く、最も過激なバトルが繰り広げられたのはやはり、1982年から1986年にかけて主役を演じることになったグループ(Gr.)Bカーでしょう。

5年間にわたるGr.Bの戦いは、年を重ねる度に先鋭化されて行きました。安全性に問題があるとの指摘もされ、事実、アクシデントが重なったことで86年を限りにWRCの主役をGr.Aに譲ることになりました。そんなGr.Bのラスト2シーズンをダブルタイトルで連覇したのがプジョー205T16でした。

ライバルがアクシデントに泣いたのも否定できませんが、プジョー205T16が最速にして最強のGr.Bカーだったことに間違いはありません。

敵の弱点に突き入るミッドシップ4WD

その黎明期にはサーブやシトロエンなどの前輪駆動車が優勝を飾ったこともあったWRCですが、そんな数少ない例外を除けば、後輪駆動のクルマが優勝を重ねてきました。そんなWRCに4輪駆動(4WD)が登場したのは80年代に入ってから。アウディ・クワトロがその嚆矢(こうし)となりましたが、4WDはラリーに必須のアイテムとなっていきました。

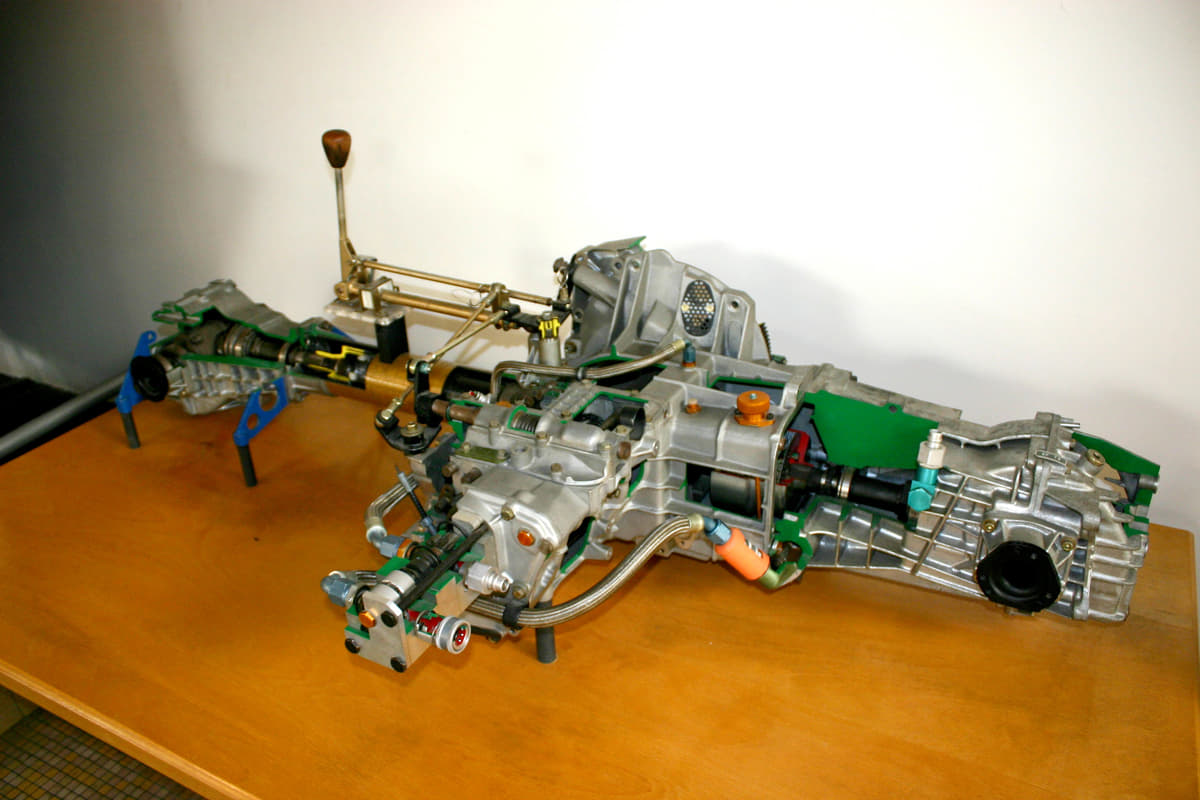

さらにフロント・エンジンの前輪駆動をベースとしていたクワトロが、ノーズヘビーな重量バランスからアンダーステアに悩まされていたことを見抜いたプジョーは、エンジンをミッドシップに搭載するパッケージを採用。以後はミッドシップの4WDがWRCで勝ち抜くための定番パッケージとなりました。

そしてプジョーが84年シーズンのWRCに向けて開発したウェポンでシーズン中盤のシリーズ第5戦・ツール・ド・コルス(現ラリー・ド・フランス)でデビューし、ジャン-ピエール・ニコラスがいきなり4位入賞果たしたGr.Bカーが205T16でした。

そのネーミングやシルエットが似ていることから市販のコンパクトカー、プジョー205シリーズとの関連が気になるところですが、これはあくまでもプロモーション上のメリットからのネーミングで、それぞれは全くの別物。

ロードゴーイングの205はモノコックボディの3ドアハッチバックで、フロントに直4エンジンを横置きに搭載。前後サスペンションはストラット/トレーリングアームという極めてコンサバなコンパクトカーでしたが、205T16はモノコックの後半部分に鋼管パイプを組み合わせたハイブリッドフレーム。運転席の背後に直4ターボ・エンジンを横置きに搭載し、サスペンションは前後ともにダブルウィッシュボーンとなっていました。

さらにカウルもT16ではベースモデルとなったロードカーでもキャビン以外の応力の掛からないパネルにはガラス繊維強化プラスチック(GFRP)を採用していましたが、ラリーカーとなったワークスマシンではボディ全体(のカウル)がすべてケブラー樹脂で成形されていました。

ちなみにベースモデルとなったロードカーのT16はGr.Bのホモロゲーション(車両公認)を取得するために必要な200台が生産され、さらにワークス用のエボリューションモデルとしてエボ1、とエボ2が製作されています。

2年連続WRCダブルタイトル

84年のツール・ド・コルスでデビューした205T16は、同年はスポット参戦となったもののエースのアリ・バタネンが第9戦・1000湖(現ラリー・フィンランド)、第10戦のサンレモ(現ラリー・イタリア)、第12戦(最終戦)のRAC(現ラリー・ブリテン)と3連勝を飾るなど速さの一端を見せつけアウディ、ランチアに次ぐシリーズ3位につけ、ドライバーズランキングでもバタネンがシリーズ4位に進出していました。

フル参戦となった85年シーズンは開幕から快進撃を続け、第9戦の1000湖が終了した時点ですでに7勝を挙げてメイクスタイトルを決定。そのうち5勝を飾ったティモ・サロネンがドライバーズチャンピオンに輝いています。

そして迎えたGr.Bの最終シーズンとなる86年はランチアがファイナルウェポンとなるデルタS4を投入。こちらも205T16と同様、ミッドシップ4輪駆動のパッケージを採用しており王者と互角のバトルを展開することになりました。

大きなアクシデントが続いたことで、Gr.Bそのものの存在が危うくなり、またレギュレーション違反などの不名誉な事件もありましたが結果的に、11戦(うちサンレモ・ラリーはノーカウント)で6勝を挙げたプジョーがメイクスタイトルを連覇。最終戦までもつれ込んだドライバーズタイトルも最終的にはエースを務めたユハ・カンクネンの手中に収まり、2年連続でダブルタイトルを獲得することになりました。