この記事をまとめると

■901活動でR32スカイラインなどと同時期に誕生

■欧州車にも負けない運動性能を誇る

■国内外のモータースポーツでも活躍

「901運動」によって誕生した「FF」4ドアセダン

1980年代に世界で業績を伸ばしていった日本車。当時、海外の一流ブランドと肩を並べるにはまだ足りないものがあるといわれていたなかで、トヨタは圧倒的な静粛性を実現したレクサスLS(日本名トヨタ・セルシオ)を筆頭に、ホンダはNSXやインテグラなどでスポーティ路線のアキュラブランドを北米で立ち上げる。それは日産も同様で高級路線のQ45を皮切りにインフィニティブランドを展開していった。

ただ日産は、1990年に世界基準でハンドリングをナンバー1にしようという開発テーマ「901運動」をZ32フェアレディZやR32スカイラインなどで展開。そして忘れてはならないモデルとして、当時クルマ好きを虜にしたスポーツセダン「初代プリメーラ」もその中にあった。

群雄割拠の「Dセグ」セダンでドイツ御三家に挑んだ

P10(ピーテン)の愛称で呼ばれた初代プリメーラは、R35GT-Rを世に送り出した水野和敏氏が開発に、デザインは数々の日産を手掛けてきた前澤義雄氏が携わったことでも知られる。

Dセグメントの4ドアセダンは、当時から欧州ブランドでも主力モデルとして力を入れており、プリメーラはそこに殴り込みをかけたといっても過言ではない。普通のFF4ドアセダンながら優れたボディと足まわりを有し、ドイツ御三家にも負けないクルマに仕立てられ、欧州や北米(北米はインフィニティG20)でもワールドワイドに販売されていた。

欧州車に倣ったドライバーファーストのパッケージングを採用

ボディサイズは全長4400×全幅1695×全高1385mmで、同じ日産でいえば主力モデルのブルーバード、トヨタ・コロナ、ホンダ・アコード、三菱ギャラン、マツダ・カペラなどがライバルだった。

プリメーラが絶賛されたのはパッケージングという要素を一般に広めたことで、ボディサイズに対して広い室内を実現。とくに全高を高めにとったことで開放的な車内空間を実現していた。ホイールベースは2550mmと、この車格では標準的だったが、前席も後席もシートはしっかりとした硬めのつくりで身体をホールド。前席のリクライニング調整はダイヤル式を採用するなど、当時の日本車としては珍しく適切なドライビングポジションがとれるようになっていた。

操作系もパワーウインドウのスイッチが欧州車のようにサイドブレーキ脇に配置され、オートエアコンの普及で一度スイッチを入れたら触る必要のないエアコンのスイッチパネルをセンタークラスター下部にレイアウト。対して操作しやすいクラスター上方にはオーディオを配置した。

カーナビなどがない時代に、操作頻度の高いカセットやラジオなどのデッキが装着できるようになっていて、ドライバーズセダンとして海外のプレミアムモデルに引けを取らない気の利いた使い勝手も備えていた。

抜群のシャーシ性能で最高のハンドリングを実現

P10プリメーラが自動車専門誌やモータージャーナリストに限らず、多くのユーザーから高評価が与えられた理由は、サイズの割に広い室内と“引っ越しもできそう”と言われるほどの広いトランクルームのパッケージを持つだけでなく、FFセダンとしては抜群の走行性能を備えていたことだ。

メルセデス・ベンツが先鞭をつけたマルチリンク・サスペンションをフロントに採用(リヤはストラット式)。一見、普通のFFセダンであってもドライバーの意に寄り添う気持ち良いハンドリングが多くの人を虜にした。

前述の通り、全高を高くとったずんぐりむっくりしたボディは、当時主流のロー&ワイドに見せるスタイルとは一線を画していた。しかしボディの剛性感は抜群に高く、窓枠までしっかり作り込まれたドアもあってか、見た目は普通ながら走りのクオリティとセダンとしての居住性を高次元でバランスさせていた。

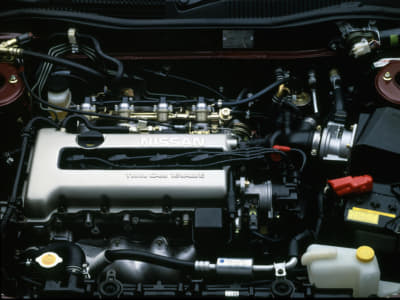

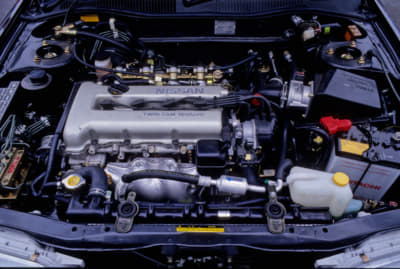

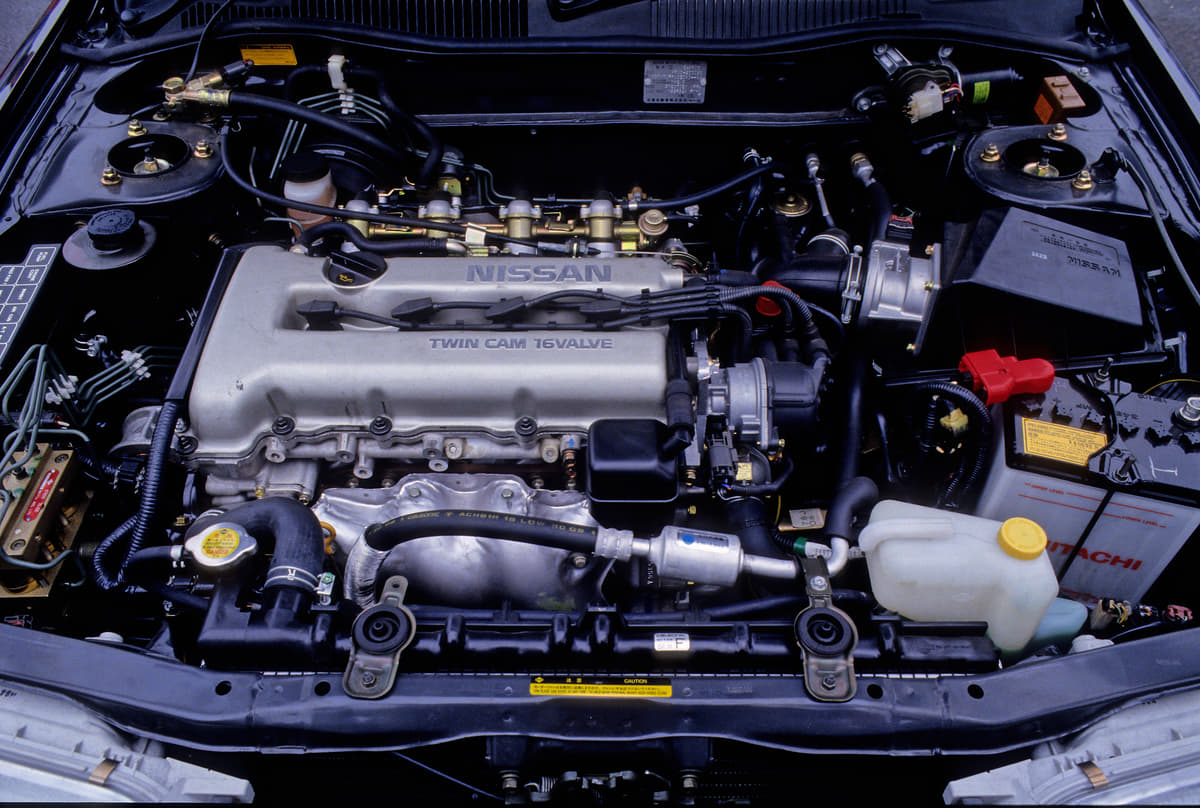

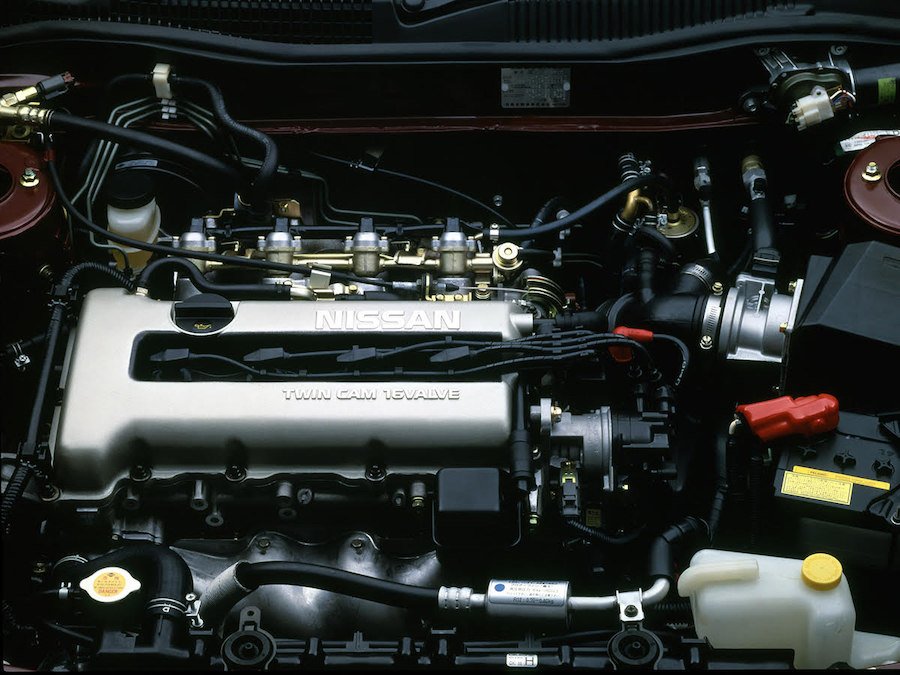

搭載するエンジンはSR型2Lと1.8Lの自然吸気のみで、同門ブルーバードのようにターボがなかったうえ、タイヤサイズも平均的な195/60R14 であったが、エンジン性能を上回るシャーシ性能がありバランス面で優れていた。

それゆえに発売当初はあまりにも欧州車的で乗り心地が硬すぎるとも言われたが、途中の改良でフルフレックス・ショックアブソーバーを装着。ボディ/足まわり/シートなどに加えて、ハイオク仕様は150ps/19.0kg-mを発揮するSR20DE型エンジンの気持ち良さと扱いやすさによって、ヒットモデルとなるのである。