クルマに注がれてきた空力フォルム

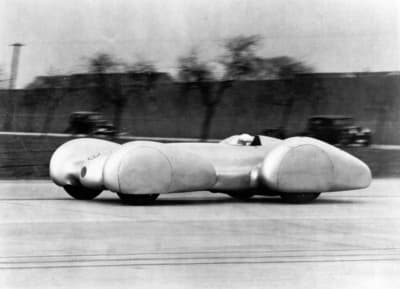

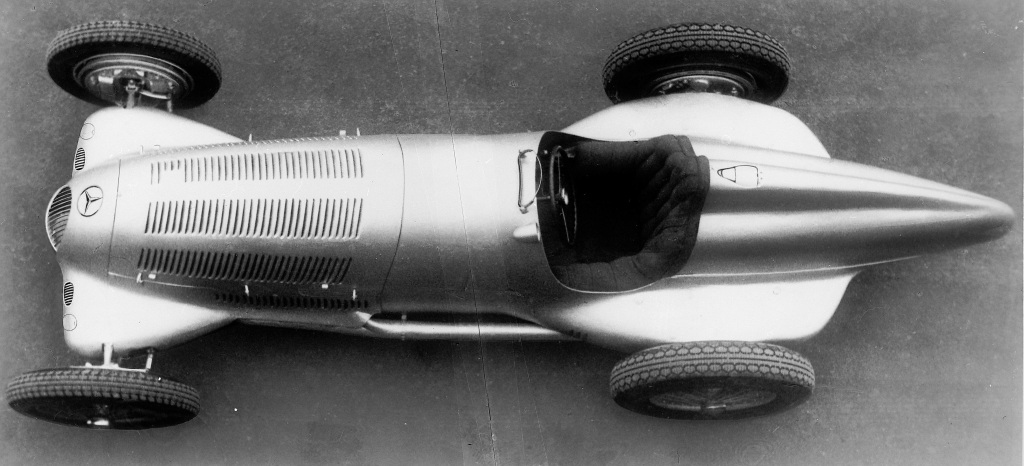

現代では、量産車でも常識化した空力フォルムだが、その発端をたどると1930年代にまでさかのぼる。車両の走行速度が150km/h、200km/hといった超高速域になると空気が大きな抵抗となり、大馬力のエンジンであっても、思うように車速が伸びなくなる事態に直面した。時代背景を考えれば、対象となるのは公道を走る一般量産車でなくレース用車であったことは想像に難くないが、その打開策として空気抵抗の小さなボディ形状が考えられるようになった。ボディにあたる空気をスムーズに流す(かき分ける)流線形(ストリームライナー)とすることで、高速性能は引き上げられると考えたのだ。

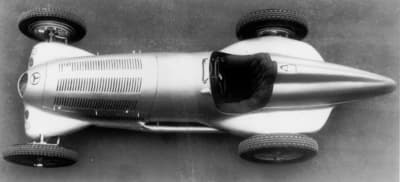

今で言う空気抵抗値の低減である。車両の空気抵抗は車体の前面投影面積と空気抵抗係数(Cd値)を掛け合わせた数値で決まるため、分かりやすく言い換えればコンパクトな車体でスムーズに空気をかき分ける(ボディ表面に突起がないことなども含め)ボディデザインが、優れた空力性能につながるという考え方である。

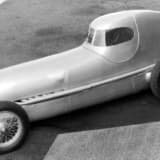

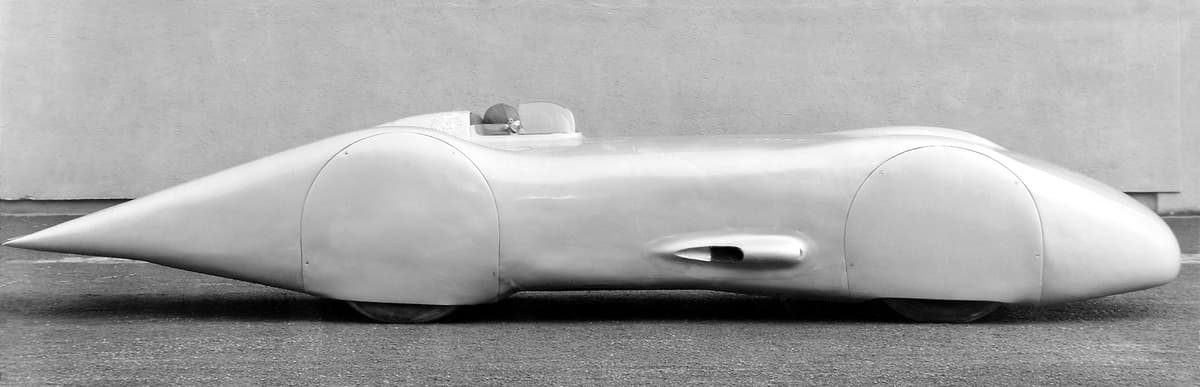

さらにこの考え方は、空気を切り裂くボディ前部形状、切り裂いた空気を集束させるボディ後部形状を、より緩い角度で空気と接する形状とすれば効果的という結論を得ることになる。いわゆるロングノーズ、ロングテールの思想で、時代は新しくなるが、1960年代中盤にポルシェが906でトライを始めた形状を思い描いてもらえば分かりやすい。

速さ追求の市販車が切り落としたロングテール

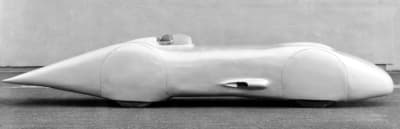

ところで、こうしたロングノーズ/ロングテールのデザインを持つ典型的な車両は、速度記録挑戦車がそのよい見本だが、一見して明らかなように、実用性が伴わなければ成り立たない一般公道用の量産車デザインとは大きくかけ離れたスタイルである。

結局、市販車は空力性能を踏まえながら実現可能な範囲で車両デザインが決められることになる。車両前部をある程度短く切り詰め、車両後部はルーフエンドからボディエンドに向かって連続して集束するファストバッククーペの形状が最適なデザインとして考えられた。

実際のところ車体後部の形状処理は延々と伸び1点に向かって集束していくのが理想的だが、現実的にはあり得ないデザインでどこかで長さの妥協を図らなければならない。この車体後部長を切り詰める視点で生まれたデザインが「コーダトロンカ」と呼ばれる形状だ。空力的な視点で表現すれば、仮想ロングテールとも表現できる考え方である。最終的には1点(正確には長方形に近い二次平面を持つリヤエンドだが)に集束する方向ですぼまるボディ後部をおよそ半分程度の長さでバッサリ切り落としても、ロングテールと近似した空力特性が得られることを突き止めたデザイン処理。発案者の名前から「カムテール(kamm-tail)」とも呼ばれている。

このデザインは、カロッツェリア・ザガートが得意とした手法で、1961年のアルファロメオ・ジュリエッタSZ“コーダトロンカ”がその代表作としてよく知られている。