“日本車ヴィンテージイヤー”の中の一台

Auto Messe Webをご覧の方なら“日本車のヴィンテージイヤー”をご存知だろう。それは1989年、平成元年のことで、この年、奇しくも後世に残る日本の名車が数多く登場した。車名を挙げると、ユーノス・ロードスター、日産スカイラインGT-R(R32)、スバル・レガシィ(初代)をはじめ、日産フェアレディZ(Z32)、ホンダ・アコード・インスパイア/ビガー、日産パオといった車種がそうだ。

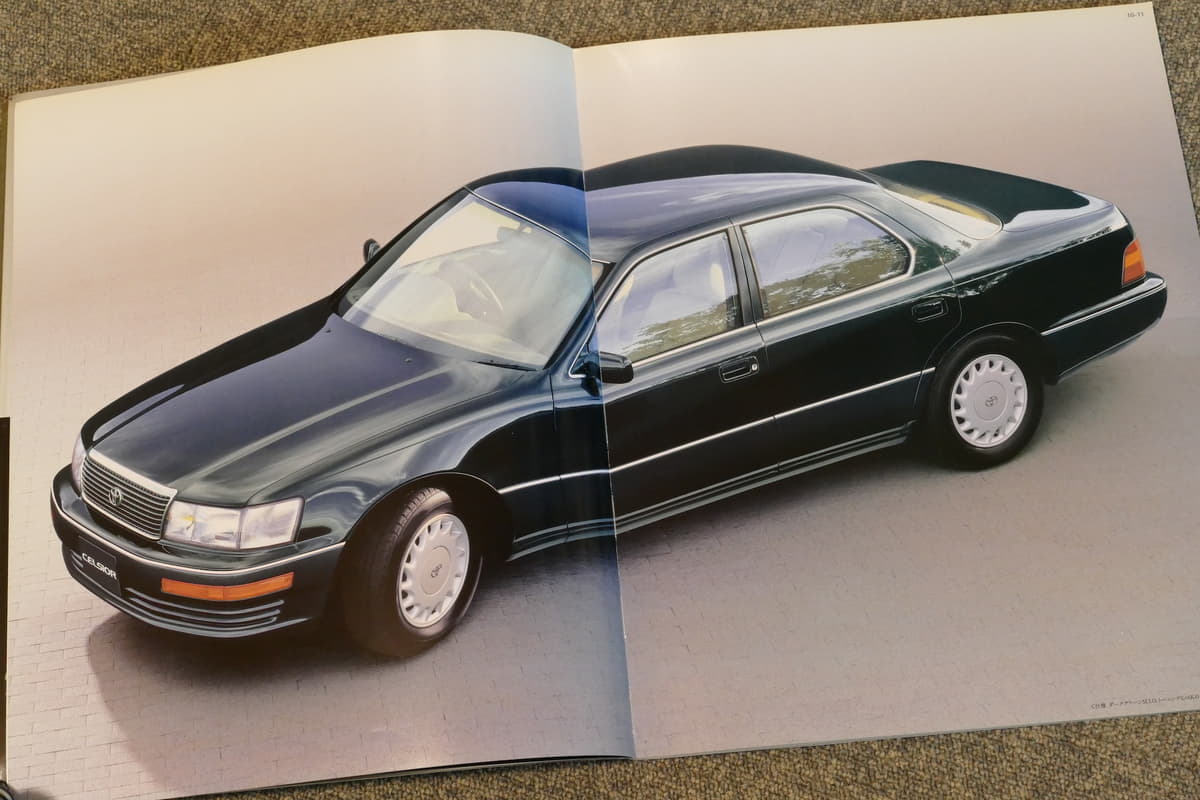

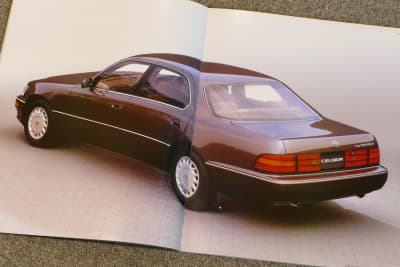

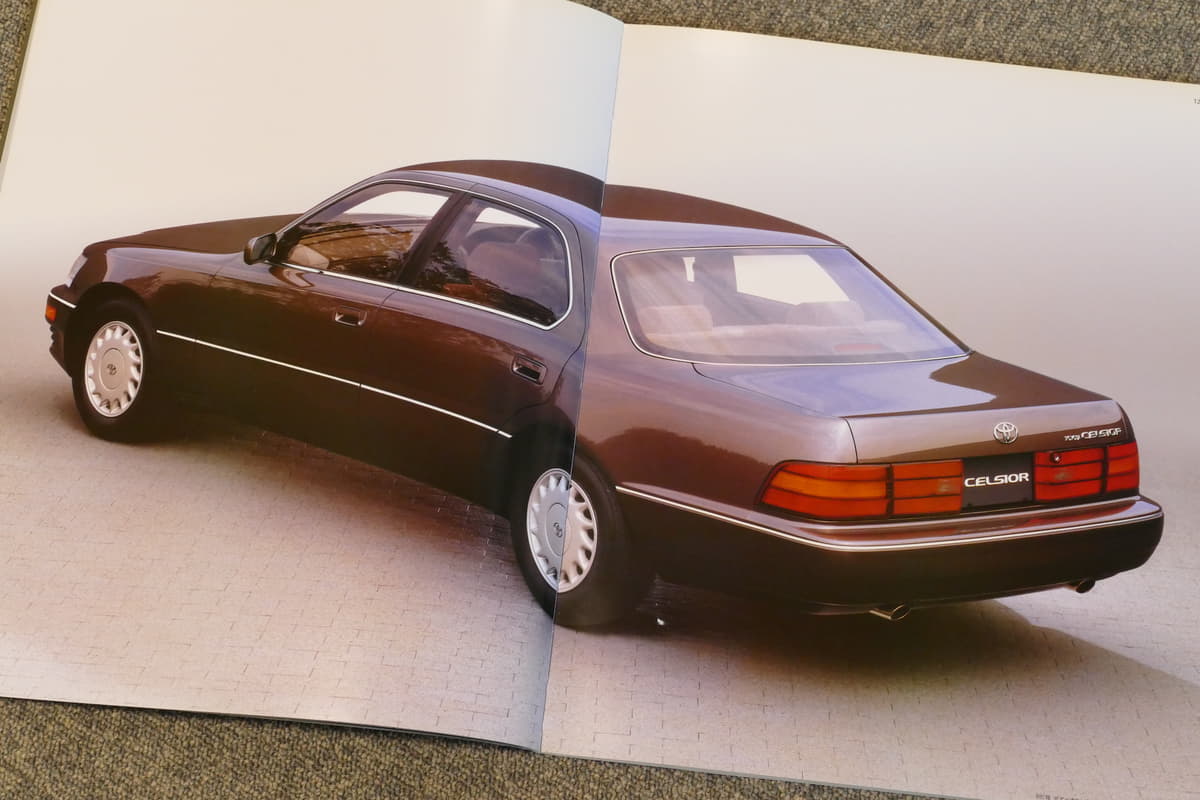

さらに1989年前後の年を含めると、1988年の日産シルビア(S13)、1990年のホンダ初代NSX、日産プリメーラ(P10)などもある。言われているように1980年代中盤の好景気のなかで、そのころに開発されたクルマが次々と世に出たのがこの時期。勢いどのクルマも開発費がしっかりとかけられた力作揃いだった。そんななか、1989年10月に発売されたのが初代セルシオだった。

最新装備を引っ下げ、トヨタ製高級車として世界のライバルを追撃

ご存知のとおりセルシオは“LS”の名も与えられ、北米を中心に展開が決まった新たな高級車チャンネル“レクサス”のフラッグシップモデルとして開発された。言われていたようにターゲットは、キャデラック、メルセデス・ベンツ、BMWといった、すでに定評のあるプレミアム・ブランドのクルマたちのいる市場だった。

トヨタのフラッグシップといえば、それまではクラウンだったが、そのさらに上をいく高級車としてセルシオは1から造られた。特筆すべき点はいろいろあるが、ほんの一例をあげれば、ライバル各車が一目を置くようになった静粛性があった。そのために、キャビン前後の隔壁に世界初の粘弾性樹脂をサンドイッチした制振積層鋼板などが採用されていた。

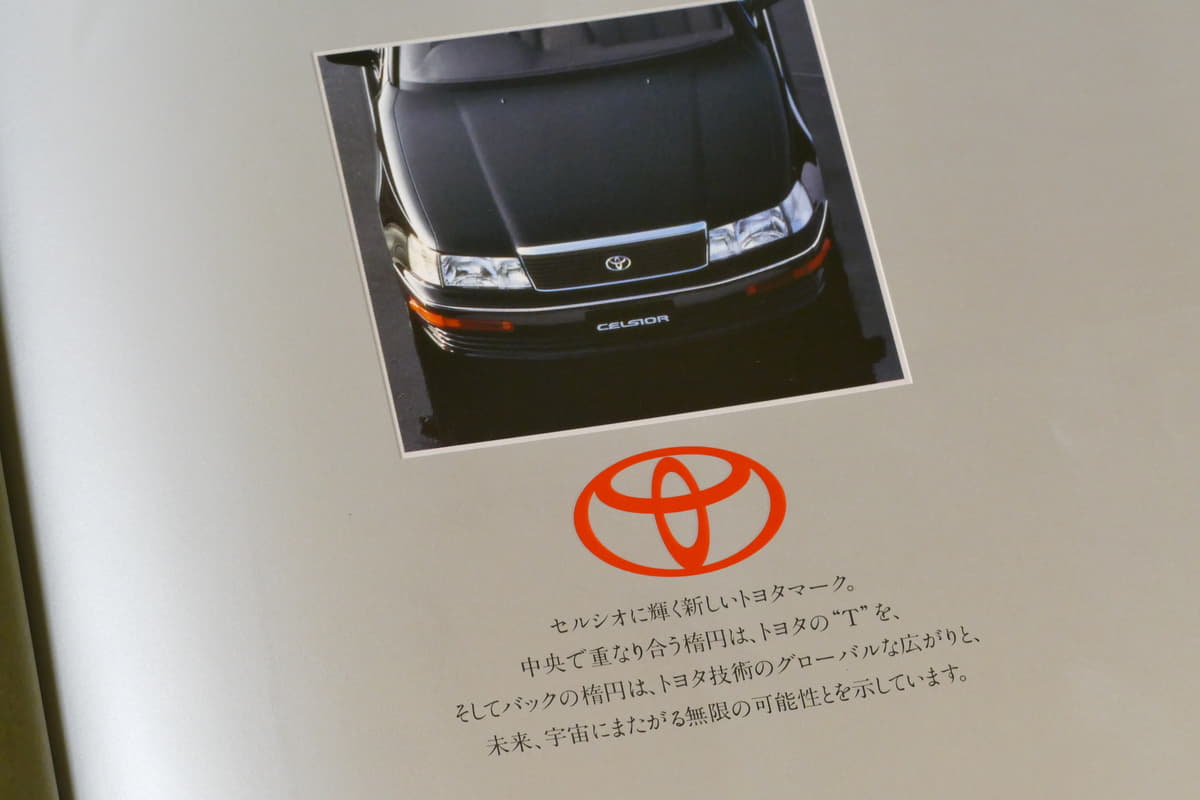

トヨタのフラッグシップといえば、それまではクラウンだったが、そのさらに上をいく高級車としてセルシオは1から造られた。特筆すべき点はいろいろあるが、ほんの一例をあげれば、ライバル各車が一目を置くようになった静粛性があった。そのために、キャビン前後の隔壁に世界初の粘弾性樹脂をサンドイッチした制振積層鋼板などが採用されていた。 話が前後するが1989年は北米市場のレクサス元年だったが、トヨタでも、あのトヨタマークが登場したのがこの年だった。そして日本市場で新しいマークが装着された最初のクルマが、レクサスLSの日本版であるトヨタ・セルシオなのだった。1989年10月のセルシオのカタログのページを開くと、最初の扉ページには所信表明のように、新しいマークに込められた意味が記されている。同年はトヨタ50周年の節目の年でもあった。

話が前後するが1989年は北米市場のレクサス元年だったが、トヨタでも、あのトヨタマークが登場したのがこの年だった。そして日本市場で新しいマークが装着された最初のクルマが、レクサスLSの日本版であるトヨタ・セルシオなのだった。1989年10月のセルシオのカタログのページを開くと、最初の扉ページには所信表明のように、新しいマークに込められた意味が記されている。同年はトヨタ50周年の節目の年でもあった。 それともうひとつ、トヨタが持つ北海道士別試験場も、セルシオの開発に合わせての竣工だった。

それともうひとつ、トヨタが持つ北海道士別試験場も、セルシオの開発に合わせての竣工だった。

カタログには“いまだかつてない、滑らかな超高速走行を実現するため、まず、全周10kmの士別試験場の建設から始めた”と記されているが、そういう一生に一度あるかないかの経験に立ち会った当時のエンジニア、関係者のモチベーションは一体どこまで高まったのだろう? ちなみに士別テストコースの全景の空撮写真が使われたカタログのそのページのコピーは“この車から、クルマが変わります。”となっている。

贅を尽くした性能装備が秘められた和風の佇まい

ふたたびセルシオのディテールに話を戻すと、エンジンは新規開発の1UZ-FE型、V型8気筒DOHC、3968ccが搭載された。当時のスペックは最高出力(ネット値)260ps/5400rpm、最大トルク36.0kg−m/4600rpm。 メカニカルなトピックはもちろん多岐に渡るが、シザーズギヤを用いコンパクトなた4カム(バルブ挟み角は21.5度)だったことやアルミシリンダーブロック、オイルパンの採用をはじめ、シリンダーブロックにダイレクトマウントされた補機類、低騒音/低エンジン負荷に寄与する電子制御油圧駆動冷却ファンの採用など多数。組み合わせられたトランスミッションは、当時“ETC-i”の名で呼ばれた電子制御式2ウェイOD付き4速ATだった。一方でサスペンションは、前後ダブルウイッシュボーンとし、エアサスペンションとピエゾTEMSを設定した。

メカニカルなトピックはもちろん多岐に渡るが、シザーズギヤを用いコンパクトなた4カム(バルブ挟み角は21.5度)だったことやアルミシリンダーブロック、オイルパンの採用をはじめ、シリンダーブロックにダイレクトマウントされた補機類、低騒音/低エンジン負荷に寄与する電子制御油圧駆動冷却ファンの採用など多数。組み合わせられたトランスミッションは、当時“ETC-i”の名で呼ばれた電子制御式2ウェイOD付き4速ATだった。一方でサスペンションは、前後ダブルウイッシュボーンとし、エアサスペンションとピエゾTEMSを設定した。

装備面でも先進的なアイテムが投入されていた。オプティトロンメーターはスイッチオンでまず白い指針がブラックパネルに浮かび上がり、続けて文字盤が発光する仕組みのもの。マイコンプリセットドライビングポジションシステムは、2名分のシート、ステアリング、ドアミラー、ショルダーベルトアンカーの位置を記憶、ワンタッチで呼び出せた。“マイコン”の言葉づかいが時代を物語るが、当時としては高級な装備(機能)だった。