フランスのエンジンチューニングの匠

ルノーのトゥインゴやクリオのスポーティモデルのグレード名とし

さらに時間を遡っていくと、第一次世界大戦後に創業者であるアメディ・ゴ

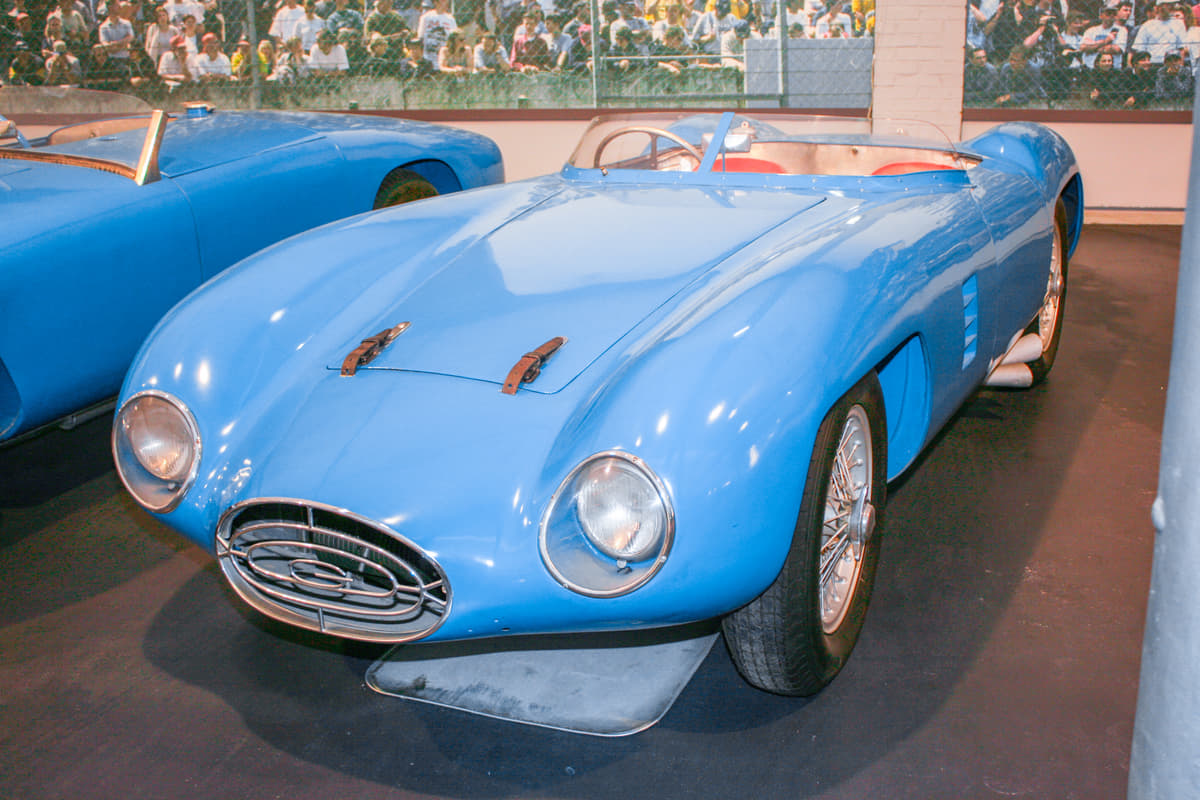

ル・マン24時間で大活躍したゴルディーニ

19世紀末の1899年に、イタリア北部のエミリア-ロマーニャ

そもそもシムカは、フランスにおけるフィアットのインポーターからコンプ

そして、

ルノーと提携しハイパフォーマンスなカタログモデルをプロデュース

シムカとの提携を終えたあとも、単独で5シーズンに亘ってF1GP

そして翌1957年には初のカタ

その8のハイパフォーマンス版がR

まだ世界選手権ラリー(WRC)が制定

アルピーヌのエンジンチューンと世界最初のワンメイクレース

1956年にルノーと提携し、ルノーのハイパフォーマンス・モデ

1963年には初作のA210/M63を3台エントリーし

このレースからは、1976年のヨーロッパF2チャ

ルノーはその後、1973年にはアルピーヌをも買収していましたが

このように歴史を振り返って