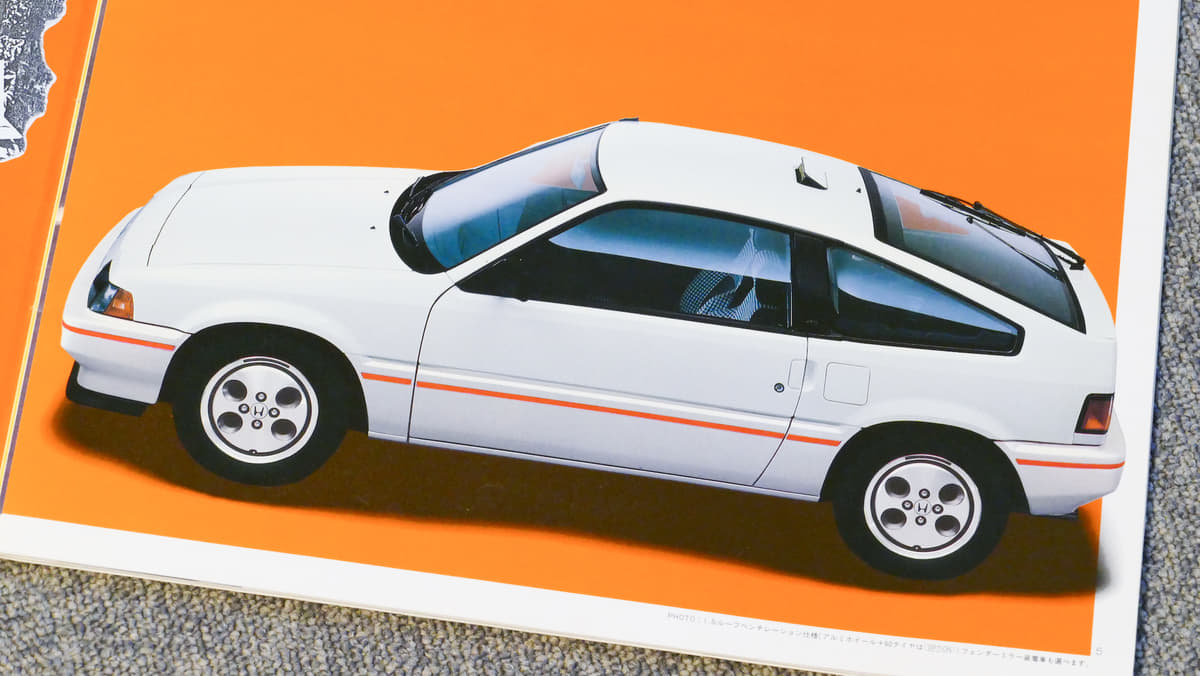

低くスポーティなポジションで痛快な走りが楽しめたCR-X

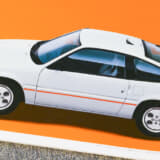

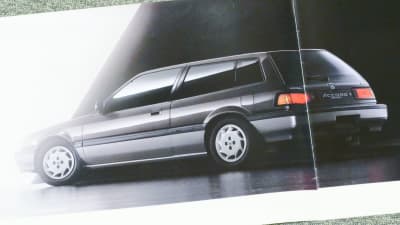

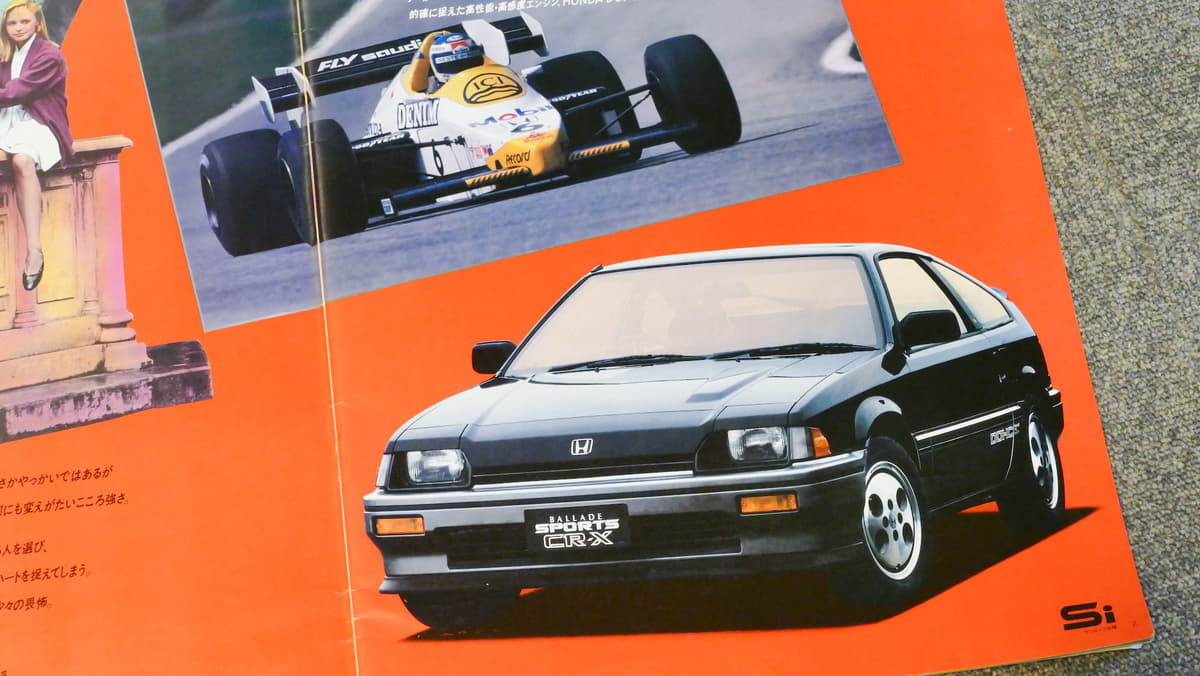

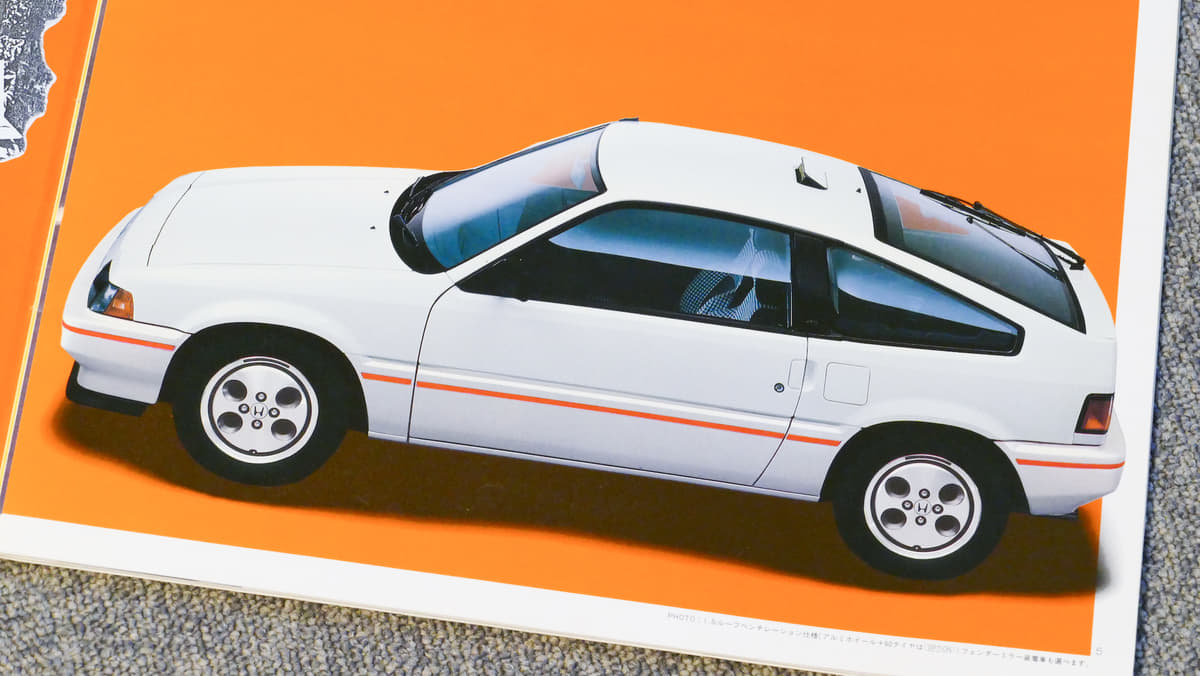

それとワンダーシビックのバリエーションと見做していいのが、スポーツクーペのCR-Xだ。まるでコーダトロンカのアルファロメオ・ジュニアザガートを現代(=当時)に蘇らせたようなピュアなスポーツモデルで、シビック3ドアよりさらに180mm短い2200mmのホイールベースでワインディングを面白いように駆け回れた。

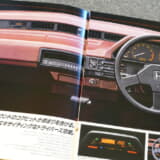

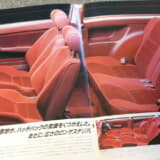

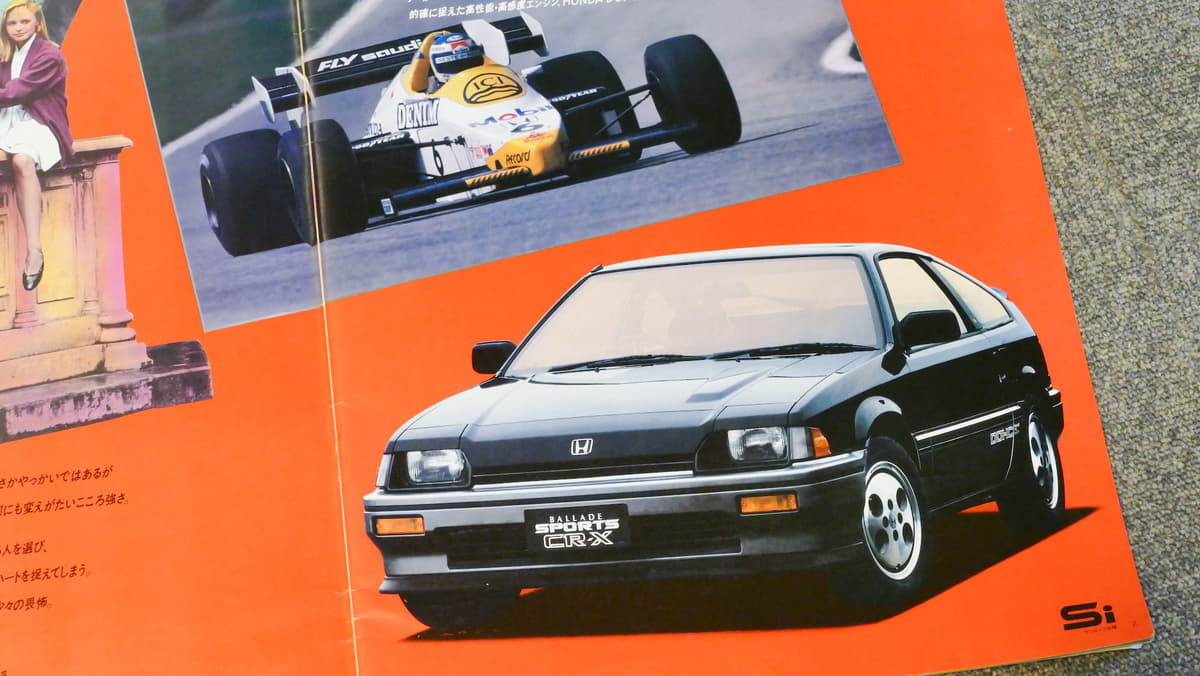

このCR-Xはワンダーシビックより2カ月早い1983年7月に登場している。正式名はバラードスポーツCR-Xといい、ワンダーシビック登場時には、同時にバラードのセダンがデビューしていた。 とにかくワンダーシビックの世代のすべてのモデルは(こういう言い方に語弊があるかもしれないが)、外車のような気分で乗りこなせるところが魅力だった。確かハッチバックをフル加速させると、途中の配管に貯まっていたらしいリヤのウインドウウォッシャー液がタラッ……とリヤウインドウに流れたりしたが、CR-Xはもちろん3ドアでも、低くスポーティなポジションで痛快な走りが楽しめた。

とにかくワンダーシビックの世代のすべてのモデルは(こういう言い方に語弊があるかもしれないが)、外車のような気分で乗りこなせるところが魅力だった。確かハッチバックをフル加速させると、途中の配管に貯まっていたらしいリヤのウインドウウォッシャー液がタラッ……とリヤウインドウに流れたりしたが、CR-Xはもちろん3ドアでも、低くスポーティなポジションで痛快な走りが楽しめた。

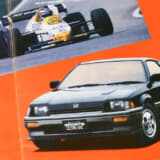

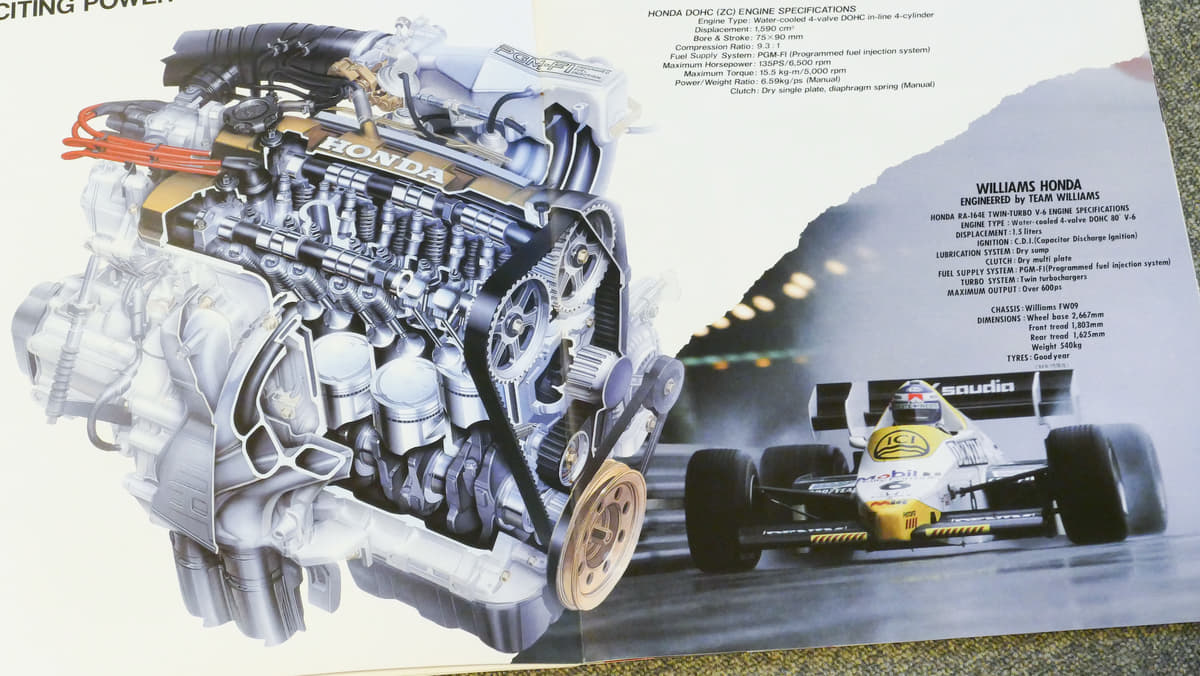

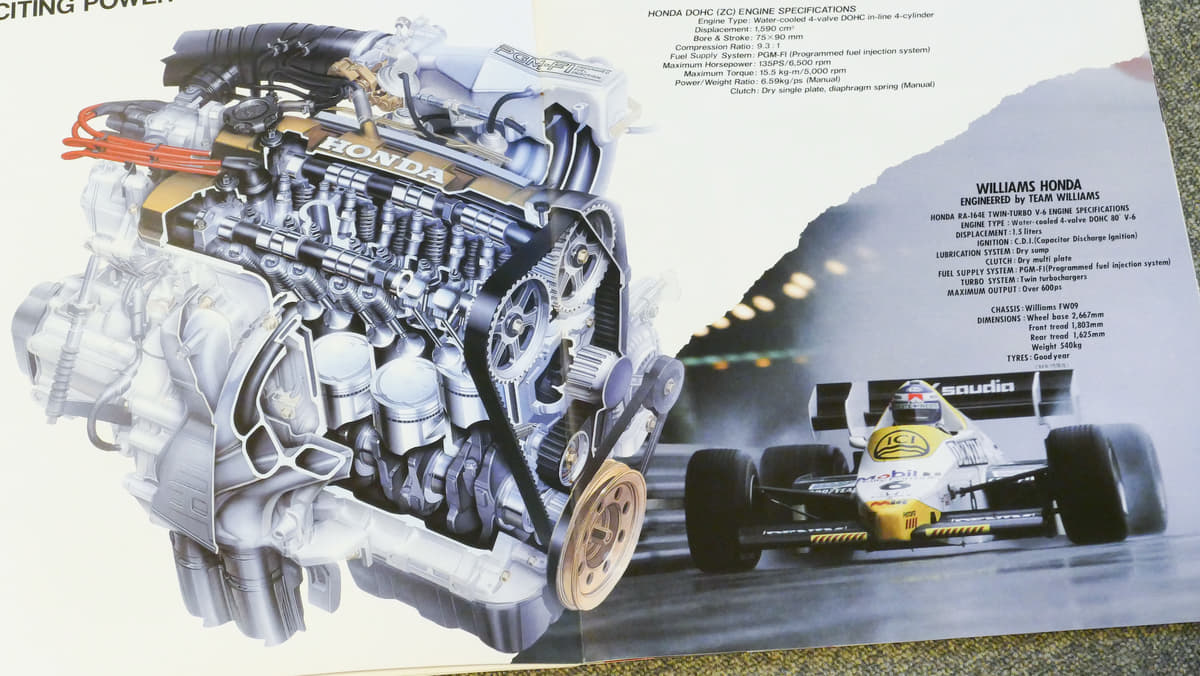

シビックとCR−Xの走りを際立たせたF-1譲りのエンジン

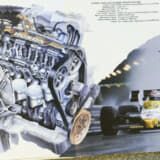

スポーティで痛快といえば、1984年9月には、F1譲りのZC型・1.6L・4バルブDOHC搭載のSiが登場。 PGM-FI、スイングアーム式ハイ・バルブリフト、等長インテークマニホールド、4-2-1-2排気システム、異形中空カムシャフト、水冷多板式オイルクーラー、4連アルミシリンダーブロックなどトピックに事欠かないこのZC型ユニットは、135ps(グロス値)/15.5kg−mのスペックを発揮。シビックとCR-Xの走りを格段に際立つものにした。

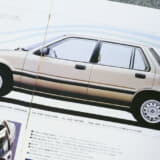

PGM-FI、スイングアーム式ハイ・バルブリフト、等長インテークマニホールド、4-2-1-2排気システム、異形中空カムシャフト、水冷多板式オイルクーラー、4連アルミシリンダーブロックなどトピックに事欠かないこのZC型ユニットは、135ps(グロス値)/15.5kg−mのスペックを発揮。シビックとCR-Xの走りを格段に際立つものにした。 Siはシビック、バラードの4ドアセダンにも設定された。5速MTと新たにロックアップ機構を備えた4速ATが用意され、Siの赤いバッジは一目置かれたものだった。

Siはシビック、バラードの4ドアセダンにも設定された。5速MTと新たにロックアップ機構を備えた4速ATが用意され、Siの赤いバッジは一目置かれたものだった。

カタログにも謳っていた「ワンダーシビック」

“ワンダー(驚異の)なシビック”とは、ホンダ自身が最初のカタログにも謳っていたもので、決してユーザーの間で生まれたニックネームではなかった。ニックネームは2代目に始まり、3代目以降もグランドシビック(4代目)、スポーツシビック(5代目)、ミラクルシビック(6代目)、そして7代目のスマートシビックまで続き、そこでストップしている。 もちろんどの世代にも熱烈なファンが多いシビックであり、当然、“別名”こそなかったものの、いち早くFF・2ボックススタイルを打ち出した初代のインパクトも大きかった。そんな歴代シビックのなかでもワンダーシビックといえば、身近なクルマでありながら、新時代を感じさせるよさげな存在だった。

もちろんどの世代にも熱烈なファンが多いシビックであり、当然、“別名”こそなかったものの、いち早くFF・2ボックススタイルを打ち出した初代のインパクトも大きかった。そんな歴代シビックのなかでもワンダーシビックといえば、身近なクルマでありながら、新時代を感じさせるよさげな存在だった。

とにかくワンダーシビックの世代のすべてのモデルは(こういう言

とにかくワンダーシビックの世代のすべてのモデルは(こういう言 PGM-FI、スイングアーム式ハイ・バルブリフト、等長インテークマニ

PGM-FI、スイングアーム式ハイ・バルブリフト、等長インテークマニ

もちろんどの世代にも熱烈なファンが多いシビックであり、

もちろんどの世代にも熱烈なファンが多いシビックであり、