猫足を猫足たらしめる条件とは

ちなみに「205」も確かに猫足だったが、それはベースグレードの話。「205 GTI」ともなると、「VWゴルフ」の対抗馬として市場に送り出されたクルマだっただけに、当時、試乗した筆者の印象では「かなりドイツ車っぽい」が印象だった。一方で前述の「106」と「306」の世代になると、「S16」でも足まわりをスウッ! と伸縮させつつ、とことんロードホールディングするフィーリングは、紛うことなく猫足だった。

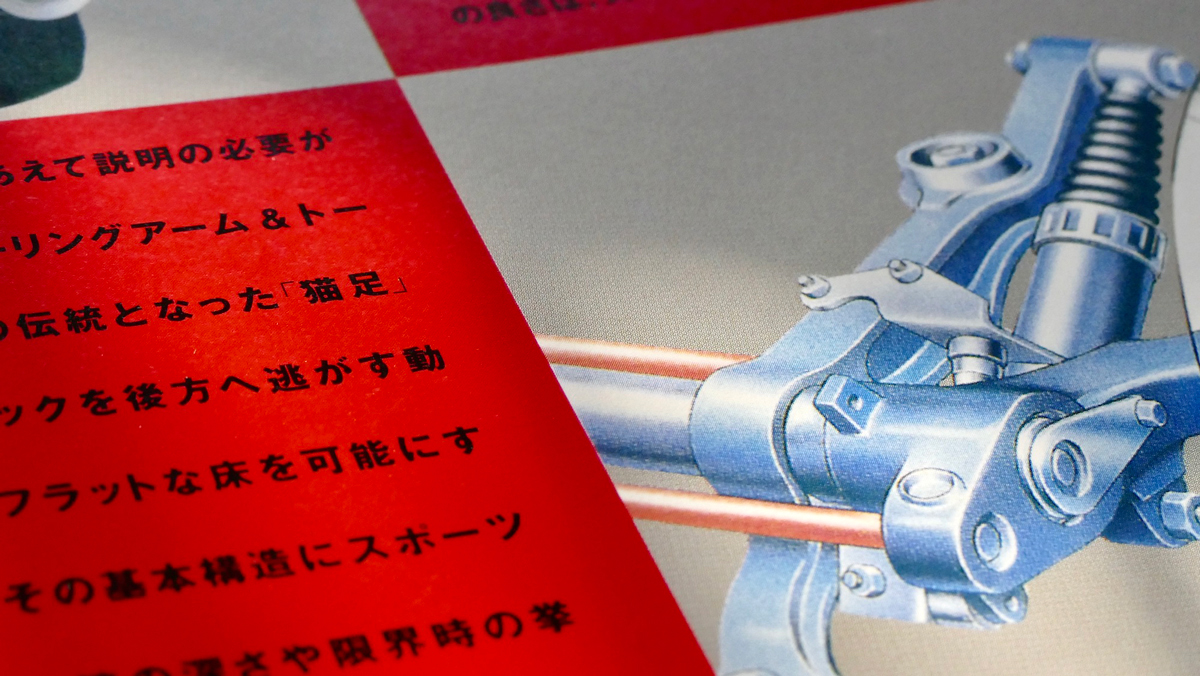

もちろん猫足といっても、ひと言で簡単に片づけられるわけではなく、サスペンションとスペックが釣り合ったタイヤや、サスペンションにしっかり仕事をさせるための剛性を確保したボディ、ステアリングのレシオや操舵フィール、それとドライバー自身が座っているシートのクッション硬度まで、すべての波長がバランスしてこそ初めて猫足と感じられるものでもある。塩梅などと簡単に片づけられることではなく、緻密なエンジニアリングが基礎にあってこそのこと。それを実現していたことになるのだから、プジョーという自動車メーカーの技術力とセンスは、多くのファンの心を掴んだだけのことはある、といえる。

最新プジョーにも「猫足」テイストは引き継がれる

そういえばどれかの車種のカタログでも記されていたが、プジョーではダンパーも内製のものを使っていた。いわば秘伝のタレを使っていたからこそ、という訳だ。参考までに現行のプジョー車のダンパーは、今の4桁名義のSUVモデルあたりからその限りではないとも聞く。

とはいえ、ならばプジョーらしくないのか? と言えばノーである。「四肢で路面をしっかり掴むようなロードホールディング性能は、プジョーが培ってきた伝統を受け継いだもの」(MY2020、208/e-208のカタログより)とある。実際のサスペンションフィールには多少、現代語訳的なところはあるにせよ、「らしさ」をキープしていることもまた確かだ。

たとえ仰向けのまま高い場所からダイブさせられても、持ち前の身体能力の高さで空中でクルッ! と身を翻し、しなやかな関節と筋肉を使いショックを受け止め、最終的には肉球でしっかりと地面を捉えて着地する。まさしく比喩表現ながら、それ以外の何者でもないのがプジョーの「猫足」だ。