フランス生まれの白くて丸い「ミシュランマン」、またの名を「ビバンダム」

「ビバンダム(Bibendum)」と呼ばれることもある「ミシュランマン」は、フランスのタイヤメーカー「MICHELIN(ミシュラン)」のマスコットキャラクターだ。ブランドの象徴として、ミシュラン販売店の店頭からモータースポーツ・フィールドに至るまでの、あらゆるシーンで親しまれている。

最新スポーツタイヤからクラシックタイヤまで揃える「ミシュラン」

世界的なタイヤブランドのひとつである「ミシュラン」は、いつの時代にもユーザーが愛用している様々なクルマと多様なドライブニーズに合った、安心かつ経済的なタイヤをデリバリーしてきた。装着するだけで、ハンドリングや安全性の改善を期待できるので、以前、筆者が同時期に愛用していた3台のポンコツに「せめてタイヤだけでも……」と思ってミシュランを奢っていたこともある。

そんな縁もあって、筆者にとって「ミシュランマン」は数あるマスコットキャラクターのなかでもっとも身近な存在なのだが、その歴史を辿ると最初期のころは容姿がホラーチックで、怖いものだったことに気づく。1898年に誕生したミシュランマンの、キャラクター創成期のエピソードを紹介すると、こういうことになる。

1898年の第1回パリ・モーターショーでデビュー!

1894年にフランスのリヨンで開催された博覧会に、タイヤメーカーであるミシュランもブースを出展した。この博覧会の入り口の両側では、山のように積まれた大きさの異なるタイヤが来場者を出迎えていたが、そこへミシュランの創業者であるアンドレ(兄)とエドゥアール(弟)がやってきて、弟が兄に「あれに腕を付けたら人間になるじゃないか?」と言ったことがミシュランマン誕生のきっかけだったと言われている。

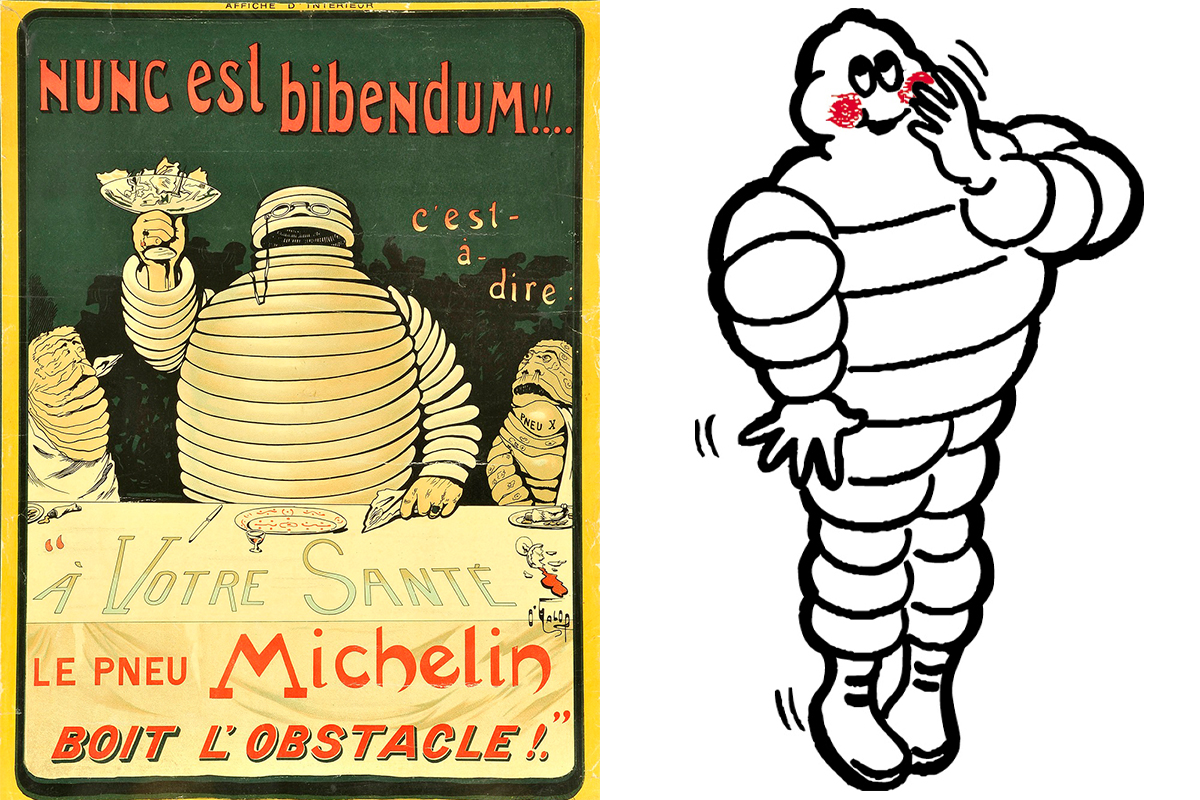

この会話のあと、兄のアンドレは芸術家であり広告デザイナーでもあるオ・ギャロップことマリウス・ロシヨンと会い、彼が酒造メーカーのために描いたものの採用されなかったデッサンが目に留まった。そこには、ふっくらとした男性とラテン語の格言である「Nunc est Bibendum(いまこそ飲み干すとき)」というフレーズが描かれていた。

敏腕の実業家であったアンドレは、タイヤ男(のちのミシュランマン)にクギやガラスなどを入れたグラスをに持たせれば「空気入りのタイヤは障害物があっても乗り心地がいい」というアピールになると思ったのだという。

アンドレはマリウス・ロシヨンに自分が理想としているイメージを熱心に伝え、1898年4月にスケッチが描かれた。そこには複数のタイヤで構成された大きなキャラクターがいて、お酒が入っていたカップは割れたガラスと釘が入ったコップに変わり、ラテン語の格言はそのままに、フレーズは「ミシュランのタイヤは障害を飲む」とされた。

同年6月に開催された第1回パリ・モーターショーのミシュランブースで、「Nunc est Bibendum」と題された作品のなかにミシュランマンが登場し、晴れて「ビバンダム/ミシュランマン」が誕生したのである。

「ビバンダム」の愛称はラテン語の格言から

ミシュランマンが誕生した当初は、正式な名前が決まっていなかった。だが、1898年7月に開催されたパリ-アムステルダム・レースにて、若きメカニックで後年レーサーとなるレオン・テリーから「あっ、ビバンダムが来た!」と自分が呼ばれたのを聞いたアンドレは、この表現を気に入り、以後、ミシュランマンは「ビバンダム」とも呼ばれるようになった。前述のラテン語は「ヌンク・エスト・ビベンドゥム」と発音するのだが、それをフランス語読みすると「ビバンダム」というわけだ。

現在、フランス以外の国では「ミシュランマン」として知られているが、親しみを込めた呼び名である「ビブ」という愛称は、いまだに多くの自動車趣味人の間で親しまれている。

往時はクルマが庶民のモノではなく、一部の上流階級の人しか所有できない乗り物だった。そのような上流階級の人たちは丸メガネをかけ、葉巻を吸い、ワインを飲んでいたので、創成期のミシュランマンは彼らの姿を反映させたものだといわれている。ほんの少しだがリアルさを追求したことが災いし、容姿がホラーチックになってしまったのだ。その後、時代の変化と共にミシュランマンも進化し、ドライバーに安心感を与える表情へと変化していった。

白くて愛らしい出で立ちで世界中で愛されるように

ミシュランマンが白い理由は、かつて高級品だったタイヤがひとつひとつ白い布や紙で包まれていたからだと言われている。だが、往時のタイヤが灰色がかった白色か、明るいベージュ色をしていたから、という説もある。

ミシュランマンといえば、さまざまなオートモビリアやキャラクターグッズが存在していることでも有名だが、もしもミシュランマン/ビバンダムが漆黒だったら、きっとミシュラングッズ・コレクターは相当少なかったであろう。