国産名車セダンを所有した元オーナーだけが知るプリメーラとランエボの共通点とは

筆者は初代ピアッツァにはじまり、R32型スカイラインや輸入車ではE36・E46型BMW3シリーズなどを所有してきたが、途中、P10型の初代プリメーラ(以下、P10プリメーラ)やランサーエボリューション3(以下、ランエボ3)を愛車として持つ機会があり、充実した愛車遍歴による充実のカーライフをいまも送っている。そして、歴代の愛車を振り返ると意外にも似た共通点があることに気が付く。そこでR32スカイラインGT-RやNSXほどではないにしても、それでも日本が誇るべき名車と断言できるP10プリメーラとランエボ3を回顧しながら、独断と偏見になるが筆者が思う名車たる所以をレポートしたい。

抜群の居住性とユーティリティ性を兼ね備えた初代プリメーラ

1989年10月に発売されたP10プリメーラは、「パッケージング」という言葉を広く認知させた一台だ。バブル期には3代目アコードや初代&2代目ソアラなど、背が低い4ドアセダンや4ドアハードトップが流行するなか、限られた全長のなかで広い室内とトランクの確保を重視して開発された、乗員優先のセダンであった。

当時、日産の顔であったブルーバードが同門のライバルであり、この時代は販売チャネルが複数あったことから、ブルーバードとプリメーラの販売店は異なるわけだが、より選択肢を増やして真のライバルであるトヨタやホンダが占めるシェアをくってやろうという意気込みが感じられた。

当時の話になるが、「10」から始まる型式はかつてのチェリーやオースターのリベンジの意味もあるという噂もあったほどで、それほどプリメーラは日産にとっての意欲作だったと考えられる。

プリメーラは欧州車に引けをとらないハンドリングマシンとして誕生

そしてP10プリメーラを語るうえで切り離せないのが「901運動」だ。この運動は、日産が1990年代に技術面や走りでナンバー1になろうという活動を続けた成果によって、日産車の一部のモデルでは欧州車に負けないハンドリングを実現させた。

サスペンションアームの数が多ければ走りが自ずと良くなるとは一概には言えないのだが、P10プリメーラはフロントサスにマルチリンクを採用。一見、凡庸なセダンのようにも見えるクルマでありながら、スポーティな走りも評価された。また背の高さ(全高・室内高)もありトランクルームも欧州のプレミアムモデルのようにヒンジを持たないダンパー式を採用。当時の国産モデルはトーションバー式でアームがトランク内に張り出すことで上面まで荷物が積めないクルマも多かったが、その心配もなく、積載性や実用性も誇るスポーツセダンというキャラクターで大ヒットすることになる。

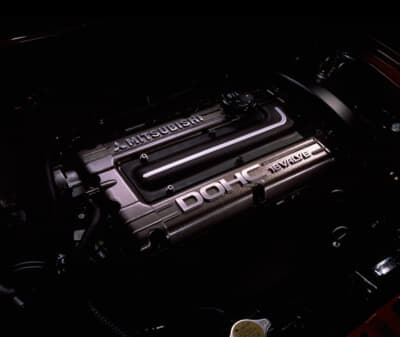

また、エンジンは発売当初から2L直4DOHCのSR20DE型エンジンを搭載。ハイオク仕様でライバルを上まわる150ps/19.0kg-mの高性能なスペックによって、5速MT車が4速AT車の販売比率に近づくことがあったほど、走りにこだわる多くのユーザーから支持されることになった。

さらに1992年9月のマイナーチェンジで、フルフレックスショックアブソーバを採用し、走りと乗り心地を両立。走りにこだわる硬派なユーザーに限らず、数多くのユーザーから愛されることになる。

モデル末期にはコストダウンによって魅力が半減することに

限られたコンパクトなボディ(全長4400mm×全幅1695mm×全高1385mm)ながら背が高くて荷物が沢山積めるスペースを持つ。そこだけ見れば、軽自動車に革新をもたらした初代ワゴンRにも通じるだろうし、欧州車のようにトランクオープナーを使わなくても車外からトランクが開けられる機構こそ持たないものの、広い開口部と90度以上開く設計のトランクドアの実用性は格段に優れていた。つまり使い勝手が高いうえに走りにも一家言ある4ドアスポーツセダンとして、P10プリメーラは国産Dセグメントの頂点に君臨したといっていいほどの性能を誇った。

残念なことがあったとすれば、モデル末期に入ると装備が削られていったこと。エアバッグやエアコンの代替フロンの採用は時代の要請なのだが、バブルが崩壊していたことからコストダウンに迫られ、ウインドウスイッチやグローブボックスの照明が省かれ、同じP10型でも年式によってはデビュー当初のモデルと同様に、満足度の高い性能がそのまま味わえたかどうかには疑問符が付く。