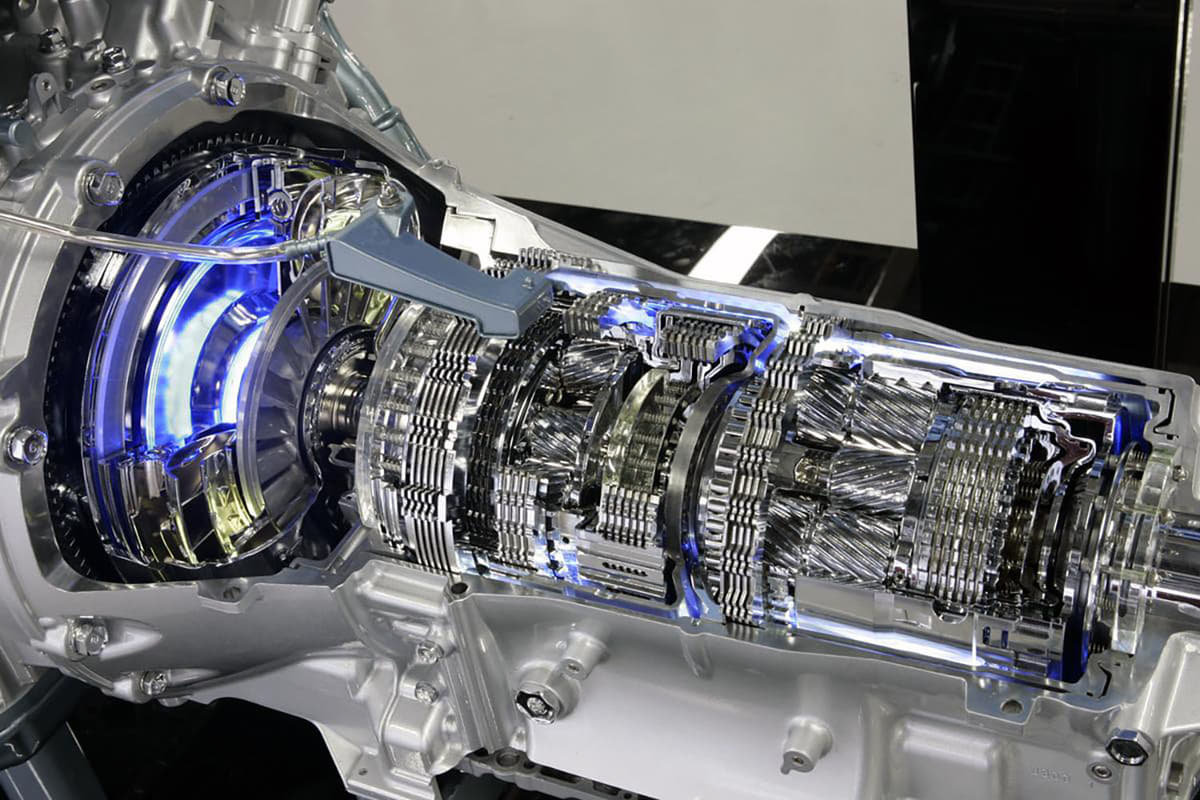

急激に多段化するトルコンATの歴史を振り返る

トルクコンバーター(以下:トルコン)式オートマチックトランスミッション(以下:AT)の多段化が止まらない。かつて2速でスタートしたATは3速、4速の時代が続き、そして5速、6速が登場すると、アッという間に8速や10速ATの時代となっている。そこで、ここまで多段化が進んだ理由を考えてみたい。

世界初の4速トルコンAT車は1939年発売のオールズモビル

ATの歴史は古く、かねてより北米では普通の装備であった。しかし車速が上がるにつれてギヤの枚数が多い方が幅広い速度域で走りやすいことから、3速や4速のMT車が人気となり、ATも多段化が迫られるようになった。

そこで1939年にGMのオールズモビルが4速AT車を発売。その途中で現在でも使われているトルコン式ATとなり、北米では当たり前の装備となっていった。日本では北米よりも遅れて1962年ごろにトヨタ(初代クラウン)やマツダ(R360クーペ)がトルコン式ATを採用し、それが他メーカーに拡大。海外の部品メーカーからの購入もあり、多くの乗用車に設定されることになるが、まだ主流とは言えない時代で「ノークラ」「トルコン」などの愛称、もしくは別称で呼ばれていた。

もちろんノークラはクラッチがいらないことから生まれた言葉で、トルコンはトルクコンバーター式を指すのだが、近年のようにロックアップクラッチなどで燃費向上を果たせる機能をATが持っていなかったこともあって、燃費性能はMT車に対してどうしても劣ってしまう。また、変速も現在ほどスムースではないうえに車両価格もMT車と比べて高いことから、“高いお金を払ってATを買う理由が見当たらない”とか“MTを扱えないほど運転が下手なのか?”という風潮もあり、“ATは運転が苦手な人が買うもの”という時代でもあった。

今では見かけなくなったOD付4速ATは6代目クラウンで初採用

すでにトヨタでは、1959年にトヨグライドの名で日本初のトルコン式ATを発表(1962年製初代クラウンに搭載)していたし、初代シビックにはホンダマチックの名称で2速AT車が用意されていた。日産は3速AT車の3代目セドリックを1971年に発売したが、まだ主流とはならなかった。

その後、1977年にアイシンAWがトルコンに3速補助変速機部の間にオーバードライブ(以下:OD)機構を設けた世界初のOD付4速ATを開発すると、1981年に電子制御式ATが登場して6代目クラウンに搭載されて認知が広まる。ちなみにODとは、エンジンの回転数よりも出力側の回転数が高い、燃費を向上させるためのギヤ比のことで、峠道などを走る際にはスイッチをオフして走ったほうが、エンジンブレーキが利いて走りやすいため装着されていた機能。現在ではその言葉は半死している。

そして電子制御化にともなってロックアップ機構という、一定速度での走行時に直結させる、トルコンに頼らない機構の採用により、もっと綿密な制御が可能となり燃費も向上。日本でも圧倒的にATが主流となるのである。

ちなみにトルコンとは日本語では流体の継ぎ手と呼ばれるもので、簡単に言えば扇風機の外側のカバーのような形の箱の中に液体があり、エンジン側からの力を使える扇風機の羽とその反対側に力を受け取る羽があるもの。直接つながってはいないから信号待ちでブレーキを踏んだままでもエンジンが停止(以下:エンスト)しないし、液体が力を伝えるためクリープ現象と呼ばれる、アクセルを踏まなくてもブレーキを放すだけでクルマが少し進む効果が得られる。

加えて、エンジン側の羽がつねに回っているため、走り出したときには羽はそれほど回転してなくても慣性が働いた液体の力は強くて、トルクを増幅させる効果があり、クルマの発進の手助けをしてくれる。

欧州ではMT車信仰が厚く日米に対してAT車は不人気だった

欧州では、AT車は20世紀の終わりごろまで、身体に障がいのある方のための仕様という風潮も少なからずあり、それだけが理由ではないが、ATはオプション装備扱いだった。それ故にプレミアムサルーンでもMT車が標準というモデルが残っていたほどだ。1980年代まで、日本にて欧州のAT車が故障しやすいといわれていたのは、欧州車がATに熱心ではなかったからで、北米大陸向けのATがあれば良いだろうと、ストップ&ゴーの多い日本の道路事情を考慮していなかったことが挙げられる。欧州でATが完全に主流になるのは、日本よりもじつは遅かったのだ。

話を日本に戻すと1980年代から一気に存在感が増してきたAT車だが、昔は海外から部品購入していたATが国産となったことで、低価格になり普通の装備となった。ただ、当時はトルコンATが大きなトルクのエンジンに対応するのは難しく、それぞれ適応できるトルクに合わせたトルコンが必要で、高出力エンジンにはAT搭載が難しい時代が続いた。

推論ではあるが、海外のスーパーカーにAT仕様がなかったのはこれが理由ではないか。例えば大トルクディーゼルが基本の商用車では、1983年にフィンガーコントロールトランスミッション(FCT)が実用化されており、シフトレバーの操作を電気信号と空気圧で変速できるシステムを開発。大型トラックやバスでもスムースに変速操作できるようになっていた。トルコンATにとって大きなトルクは鬼門だったのである。

5代目セドリックが5速AT車を投入! バブル時代にAT車が主流になる

1989年には日産が世界初の5速ATを搭載したセドリック&グロリアを発売。コンピュータ制御で運転者にストレスのないギヤを選ぶATとなっており、その後は電子機器の進化とともに各社がしのぎを削ることとなり、バブル期も重なって完全にATが主役の時代となる。

そんななか、現在、軽自動車やコンパクトカーを中心に主流になりつつあるCVTが1987年にスバル・ジャスティECVTの名で搭載されて世界初登場。現在のようにトルコンではなくて電子制御電磁クラッチを組み合わせたことで、スチールベルトプーリーを綿密に制御する無断変速という夢の技術を実用化した。ただATのようにトルコンがないことから、ATならではのクリープ現象がなく、機構を理解していないとうまく扱えないこともあり、現在はトルコンを持つCVTが主流となっている。

6代目シビックに搭載のCVTによって日本の2ペダル車人気が広がる

2ペダル車の普及に拍車をかけたのは、1995年、6代目シビックにホンダマルチマチックCVTの登場がきっかけとなり、CVT採用車が増えていく。このCVTのメリットは、幅広い変速比が得られることから採用された燃費重視のモデルであり、無段階変速ゆえに変速ショックがないことと、レシオカバレッジ(ギヤ比の幅の様なもので、コンパクトカーでもトルコンATの5速のような幅広いギヤ比を実現できる)をコンパクトサイズな変速機で実現できることから、新時代ATの主流になると期待された。

当初は過去のATのようにトルコンではなく湿式多板クラッチなどを用いたことから、発進時のギクシャク感が出る場合や、クリープ現象がなかったため人気とはならず。トルコンがないことからスリップロスによる燃費向上を謳っていたが、走りもMTやトルコンATのようにエンジン回転数と速度がリニアに変化しないために「アクセルを踏んでエンジン回転数が上がらないのに加速する」とか、「エンジン回転数が上がっているのに加速しない」などの現象が出たことで、即座に普及しなかったものの、年々改良に改良が加えられ、現在ではコンパクトなクルマはトルコンCVTが主流となっている。

そして現在のCVTは、副変速機付きでさらにレシオカバレッジを拡大した小型車向けや、トヨタの発進ギヤ付きのダイレクトCVTが出るまでに進化。ダイレクトCVTはレクサスUXから採用されたが、先に挙げたCVT特有のエンジン回転数と車速がリンクしない現象「ラバーバンドフィール」が弱いことから、新しいCVTとして期待されている。海外ではCVTは嫌われているが、今後は違った様相をみせるかもしれない。

BMWのSMGなど、クラッチペダルを持たないAMTも登場

なお、トルコンATは大トルクが苦手だったわけだが、そこで一つの解決策となる技術が登場する。それがE36型BMW M3に搭載されたSMGで、これこそが本当の「ノンクラ」のトランスミッションといえる。実際にはクラッチこそあるがクラッチ操作を機械が担当するMT構造のトランスミッションで、変速操作はクルマが担当(※運転手が任意で操作することも可能)。つまりクラッチペダルのない2ペダルMTで、現在はAMT(自動MT)と呼ばれ、スズキ車や一部輸入車のコンパクトモデルには現在も採用されている。

これは通常のMTに自動クラッチがあり、機械が変速操作をしてくれるのでクラッチ操作の必要がなく、構造がシンプルであった。MTは昔の技術だと思われがちだが、余計な機構やトルコンがいらない、昔ながらの機構なので走行時のロスが少なくて効率が良い。MT自体が走行時のロスが少ないシステムなので、AMTも環境的にも優れているといえる。

しかしトルコンATに慣れた方ではうまく運転できないことや、どうしても出てしまう変速ショックなど、万能とは言えないのかもしれない。日本ではAT限定免許で運転できるメリットもあるが、機構自体はMTなのでMT車の運転の経験がないと扱いにくく、やはりストップ&ゴーが多い日本ではATと比べると使いにくいと言わざるを得ない。

ギクシャク感を解消するVWのDSGが登場しDCTが主流に

それを克服したのがフォルクスワーゲンのツインクラッチ式のAMTで、ゴルフ5に搭載されて登場したDCT(デュアルクラッチトランスミッション:VW名はDSG)はギヤボックス内にふたつのギヤボックスがあり、MT構造がベースながら変速ショックが少なく、クリープ現象もあることからトルコンATのように運転することができる。

このDCTはポルシェのレーシングカーから始まるのだが、1速と3速と5速とリバースのギヤボックス、 2速と4速と6速用のギヤボックスをひとつにしたことで、2速から3速にシフトアップする際には3速のクラッチが準備をしており滑らかな変速を実現。根本的な機構はMTなので効率の低下も少なく、これこそ新世代のATだと期待を集めて現在でも人気の変速機となっている。かつてポルシェはトルコンATを発売したが、現在はお家芸のDCT、ポルシェ名ではPDK(ポルシェドッペルクップリング)として多くのモデルに採用されている。

商用トラックのAT化によってトルコンATの多段化が急激に広まる

そんな時代に、新世代のディーゼルが注目を集めている。ガソリン車は高回転で本領を発揮するエンジンが多いが、ディーゼルは低回転の豊かなトルクが魅力で逆に高回転は苦手分野。それにトルコンATを組み合わせるとなるとAT側の進化が必要で、新世代ディーゼルの登場に合わせてトルコンATもさらに進化していく。結果的にトルコンATのトルク対応はディーゼルの大トルクに応える性能を確保することができ、ディーゼルの美味しい部分、つまり低回転域の豊かなトルクのみで高回転をなるべく使わないようにするため多段化が図られた。

例えばディーゼルが本領を発揮しながら環境にも優しい回転域が3000rpmまでだったとしよう。そこで40km/h〜200km/hまでの速度に対応しようとすれば、ギヤ数を増やすことが一番の対策であり、こうして商用ディーゼル車の多段化が加速していった。

ガソリン車ではせいぜい6速もあればおおよその速度がカバーできたわけだが、ディーゼル用もガソリン用も同じトランスミッションが流用できればコストは下がる。そこでディーゼルが下火になるなかでも開発費用を回収することも含めて、ガソリン車でも多段化したATが搭載されるようになる。折しもガソリン車では、排気量を適正に抑えたターボ化(ダウンサイジングターボ)が当たり前の時代となり、低回転域のトルクが豊かになったことで渡りに船。ガソリン車でもトルコンATの多段化の恩恵を受けることとなる。

それはE36時代からATを実現するためにAMTを使っていたBMW M3が、現行M3&M4でトルコンATを初採用したことから明らか。トルコンAT自体もシフトショックが少なくて、ロックアップクラッチ領域の拡大などによって効率が上がっており、燃費への影響が抑えられるようになったことも重要なポイントだ。電子制御だから変速ショックはメーカーの思想で変えられるし、ダイレクト感を残した変速も、逆にいつ変速したのかドライバーに気付かせないようなセッティングもできる。つまりトルコンATは今もなお進化し続けている。

いまでは10速も登場するトルコンATの多段化はどこまで続くのか!?

昨今では8速ATや10速ATを搭載したモデルが増えているが、この日本で必要だろうか? と思う次第。 車種によってはその必要がない場合がほとんどだろう。しかしギヤの数が増えたおかげで、エンジンの本当に効率が良い回転数を使うためにはある程度のギヤ枚数があったほうが良いわけで、日本の速度域では8速あたりが上限となるのかもしれない(世界中で販売されるモデルは10速などが当たり前になるかも)。

近年カタログに「世界初とか最新の……」という魅力あるフレーズがない時代。4速ATよりも8速ATのほうが優れているような期待を抱かせる部分もある。ATをマニュアルモードで走るドライバーは少ないとは思うが、多段ATであればマニュアルシフトで走るのも楽しみのひとつになるだろう。それはそれでワクワクするので、環境性能を重視した結果生まれた多段ATだが、これからさらにどんな進化を続けていくのか注目したい。