18R-GUエンジンは憧れの存在だった

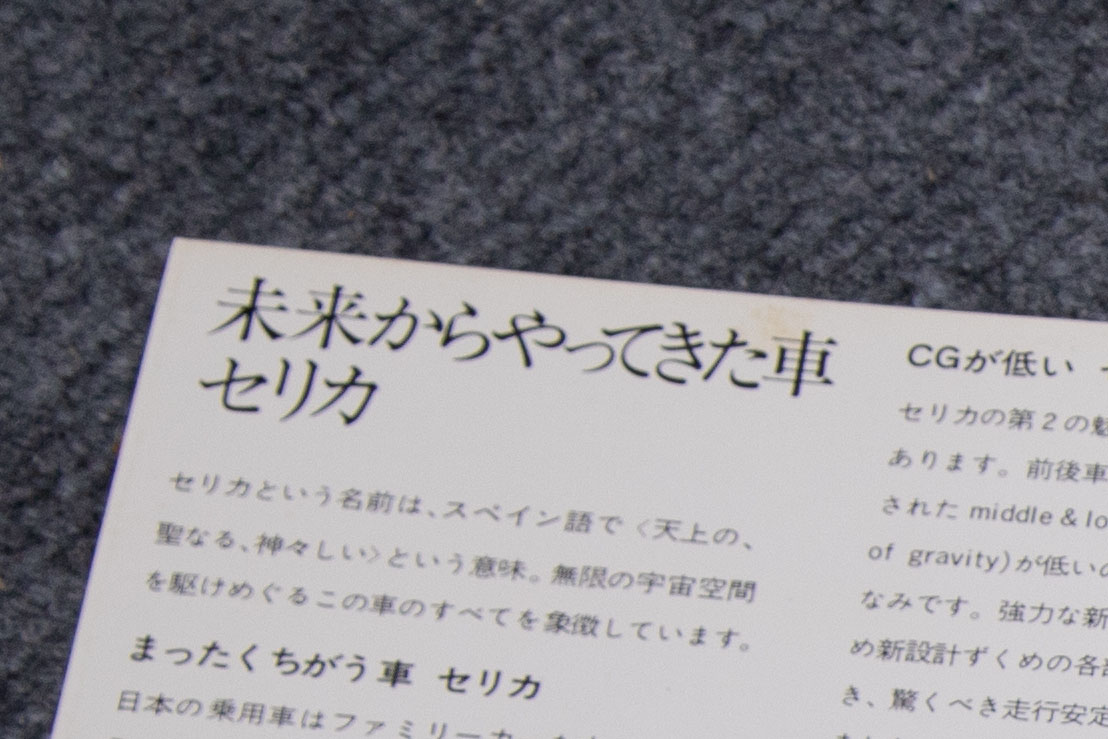

初代セリカそのもののに触れる前にすっかり文字数を使ってしまったが、初代セリカは「未来からやってきた車 セリカ」のコピーどおり、若いユーザーが親のクルマじゃない自分のクルマとして乗れる、それまでになかったスポーティカーとして注目を集めた。

エンジンは生涯を通じてみると1.4Lから2Lまで幅広い設定で、とくに当初から2T−G型1.6L・DOHC搭載の1600GT(後に18R−G、18R−GR、最終的に18R-GUと進化した2LのDOHC搭載の2000GTも)はシリーズのなかでも別格の憧れの存在だった。

もちろんあとから登場したリフトバックは、“第3の扉”をもつさらに一歩先をいくクルマとして登場。手元にあるカタログから文面を拾うと“単にドライブを楽しむだけの車から脱皮し、豊かなアクションへと飛躍できるマルチユースカーとして誕生。パーソナル製を大切にし、大型アクション時代に応えるNOWな大人の車”と記されている。

1970年代というだけあって“ナウなクルマ”だったのである。また1975年の昭和50年排出ガス規制車ではホイールベースが70mm伸ばされるなどした。何を隠そうこの時期のセリカは、筆者も運転免許を取得して「さあ、何に乗ろうか」とまさしく輝かしい未来に目を向けていたころで、当時のアメリカ仕様と共通の5マイルバンパー(大型バンパー)付きのセリカLB 2000GTのスタイルは一般には評価が分かれていたが、筆者は決して嫌いではなかった。