都会の人ほど「冒険」を求めていた時代に生まれた「パオ」

肩のエポーレットや4つのパッチポケット、腰ベルトのついたサファリジャケットというと、70年代に流行りとなったことがあり、当時、筆者も何着か持っていて着回していた覚えがある。そんなサファリルックをまとって乗るのが似合いそうなクルマが「日産パオ」だった。

樹脂パネルを多用した自由なデザイン

このパオの登場は1989年1月。そう、のちに名車と呼ばれるようになる名だたる国産車が誕生した年であり、日産からもBNR32型「スカイラインGT−R」、Z32型「フェアレディZ」、RS13型「180SX」といった人気車、名車が登場している。

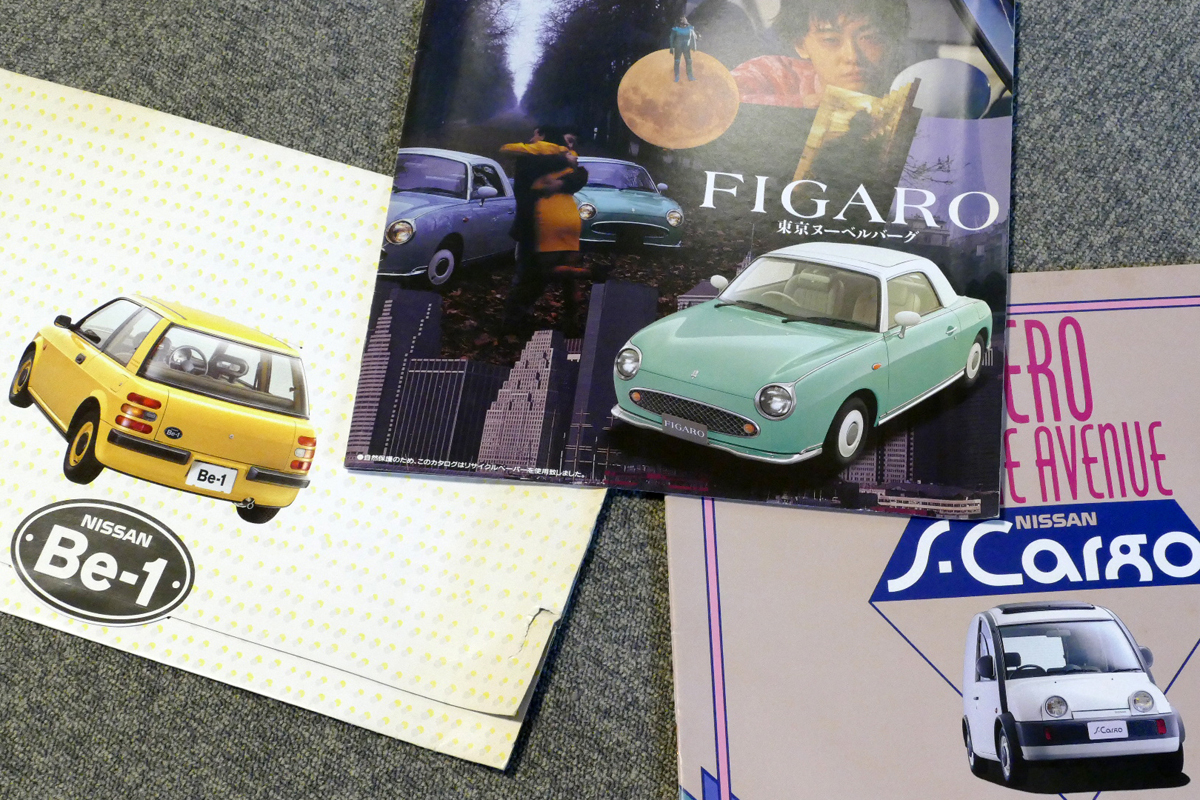

そんななかで登場したパオだったが、パオ自体は1987年に登場した「Be-1」の流れを汲む、パイクカー・シリーズの第2弾として発売された。ただしBe-1が台数を1万台とした限定車だったのに対して、パオは受注期間を3カ月(1989年1月15日から4月14日)に限定して発売。とはいえ結果的に4万台以上の販売台数を記録し、Be-1、パオと同時に登場した「エスカルゴ」、さらに「フィガロ」と、一連のパイクカーのなかではもっとも販売台数の多かったクルマでもある。

ちなみにパオはBe-1と同様に、当時のK10型初代「マーチ」をベースにしていた。生産も同じく高田工業だった。またBe-1と同様にボディパネルには樹脂を多用。フロントフェンダーとエプロンは、耐熱性と耐衝撃性に優れたポリアミド変成PPOアロイ樹脂を、エンジンフードにはSMC樹脂が用いられた。これらは少量生産車の場合は鉄板にくらべ製造コストが抑えられるメリットがあり、デザインの自由度とともに採用に至ったのだろう。

三角窓まで付くレトロルックでいながら実用性も良好

そんなパオだったが、一連のパイクカーのなかではもっとも実用性に富んでいたところが、じつは魅力だったと思う。スタイリングは分類すればいわゆる2ボックスで、乗車定員は5名。バックドアはハネ上げ式のガラスハッチと下ヒンジで開くゲートを組み合わせたもので、Be-1はハッチバックではなくトランクリッドをハネ上げて開く方式だったのに対して、パオのほうが使い勝手がよかったことはいわずもがな。パオという個性的なクルマが欲しい場合、こうした実用性がシッカリしていることは購入時の説得材料になったはずだ。

スタイリングは、決して派手すぎず軽過ぎずの、いい頃合い、風合いの個性がチャーミングだった。プレーンなメッシュのグリル、鉄パイプのバンパー、半分剥き出しのドアヒンジ、窓のフレームにステーを渡したドアミラーなど、ディテールもシンプルながらこだわっていた。それとフロントドアに三角窓が設けられていた点は、クラシカルな趣の演出(とベンチレーション)にひと役かっていたが、510型「ブルーバード」で乗用車の三角窓をなくした日産が、22年ぶりに三角窓を「復活」させたところが興味深かった。リヤクオーターウインドウも、ちょうど天地の中央あたりから下側を室内からハネ上げて開けられるようになっていた。

ボンネット、ボディサイド、リヤゲートの「ビード」は、何となくサファリルックらしき味わい。ルーフレールは標準で、オプションとして開口部の大きなキャンバストップも用意されていた。