インドでタクシーの定番といえば「アンバサダー」

最近のクルマ業界では売れ筋のモデルも決まっていて、EV(電気自動車)とSUV(多目的スポーツ車)の2モデルがその最右翼となっています。もちろん、EVのSUVという合わせ技もあるわけですが、それはともかく、この売れ筋に「乗っかって」かつての名車を復活させるプロジェクトも、いくつも進められているようです。

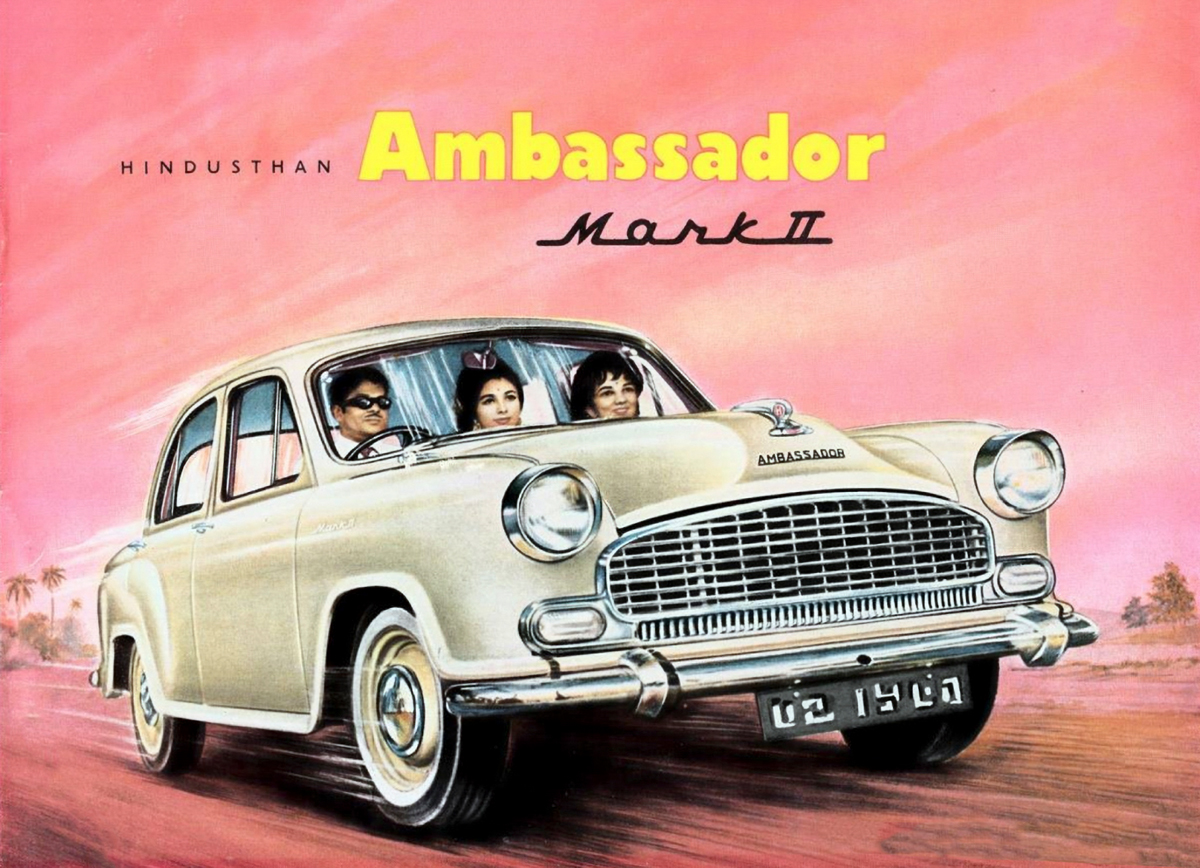

そんななかで、かつてインドの国民車として人気のあった「アンバサダー」をEVで復活させるプロジェクトも聞こえてきました。今回はこうしたタイミングを機に、アンバサダーを紹介しつつ、その来し方を振り返ってみました。

コンサバな技術レベルながら多くの国民に届けるべく大量生産を続けた

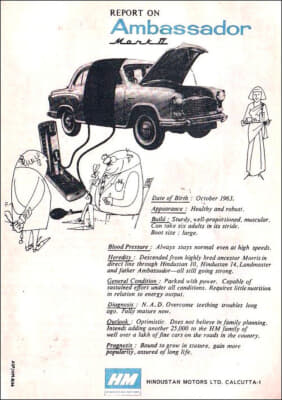

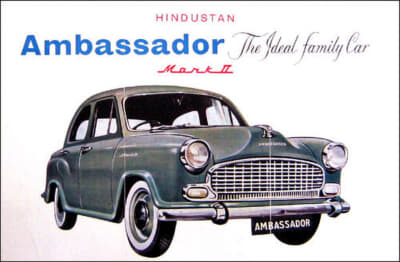

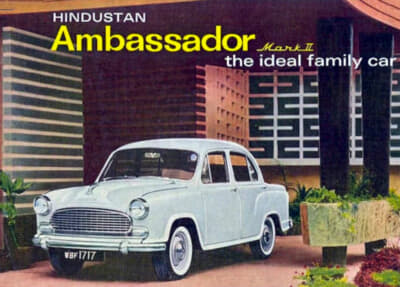

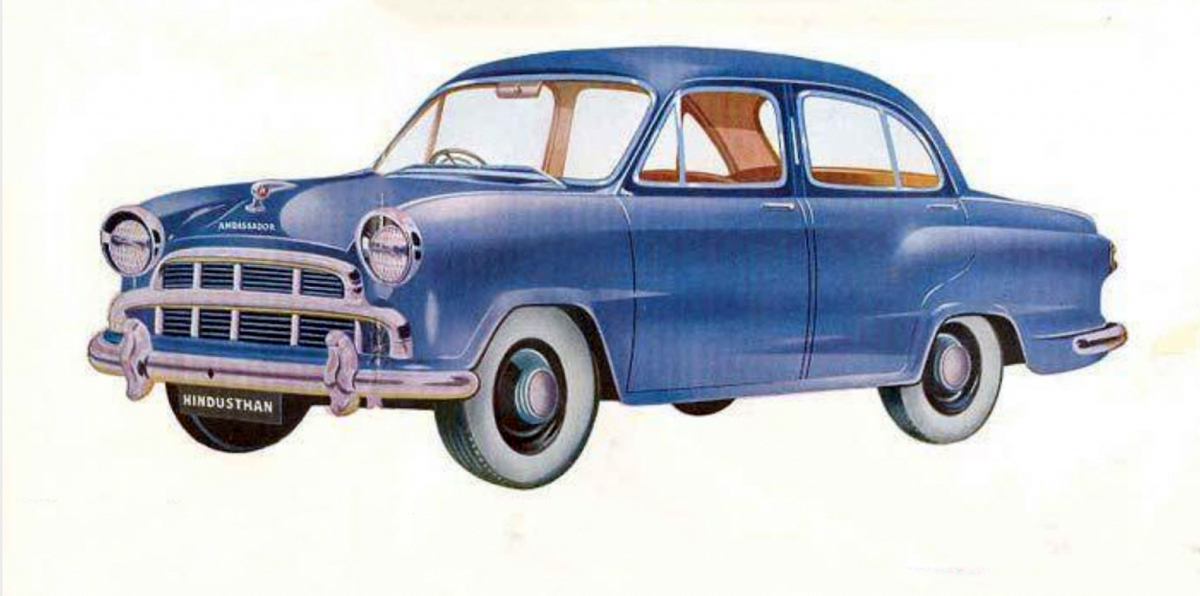

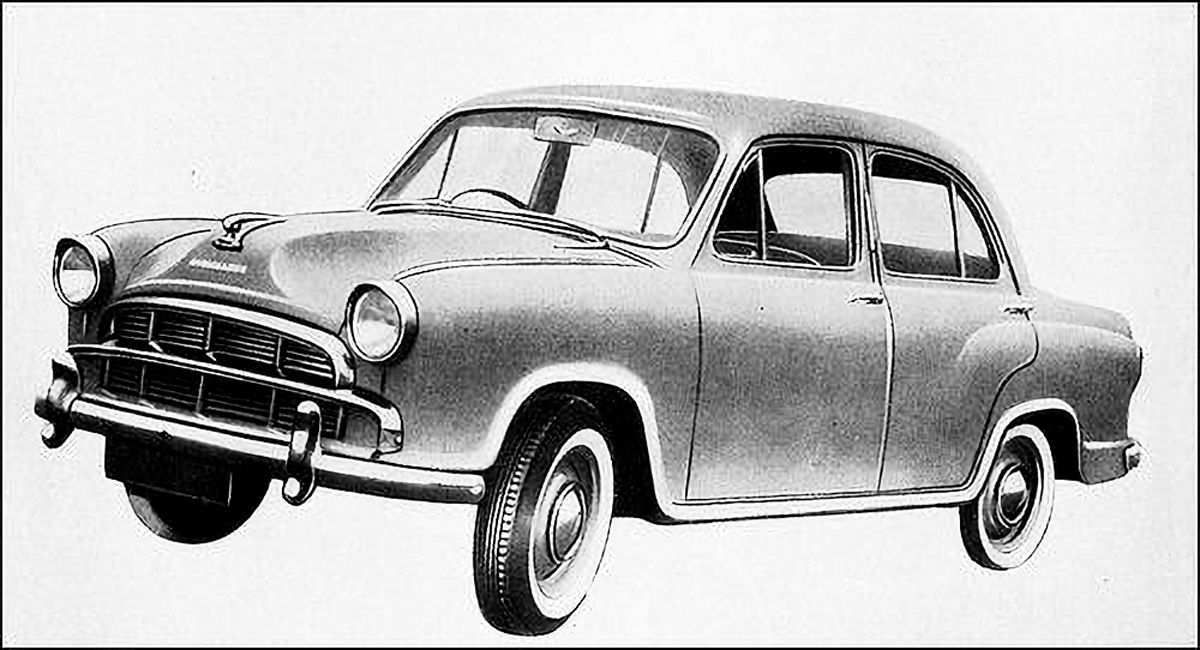

第2次世界大戦終了後の1947年に、イギリスから独立したインド。戦後の経済発展を牽引する自動車産業については、戦時中の42年に設立されていた「ヒンドゥスタン・モーターズ」が旧宗主国であるイギリスのモーリス社から、同社の主軸モデルである「オックスフォード・シリーズIII」の生産設備ごと譲り受けて大きく進展することになりました。

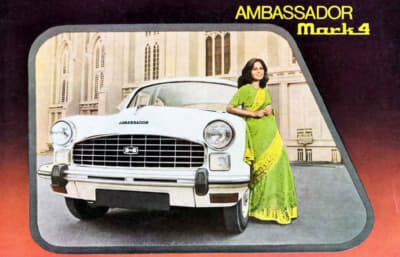

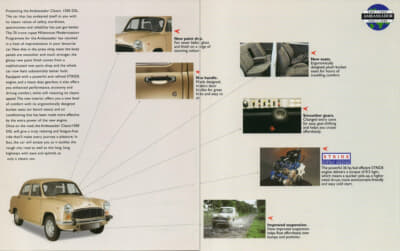

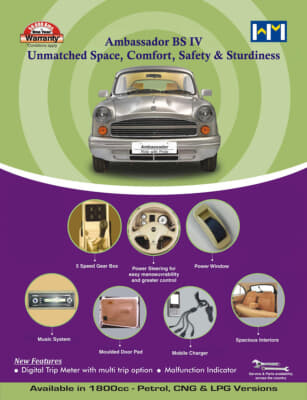

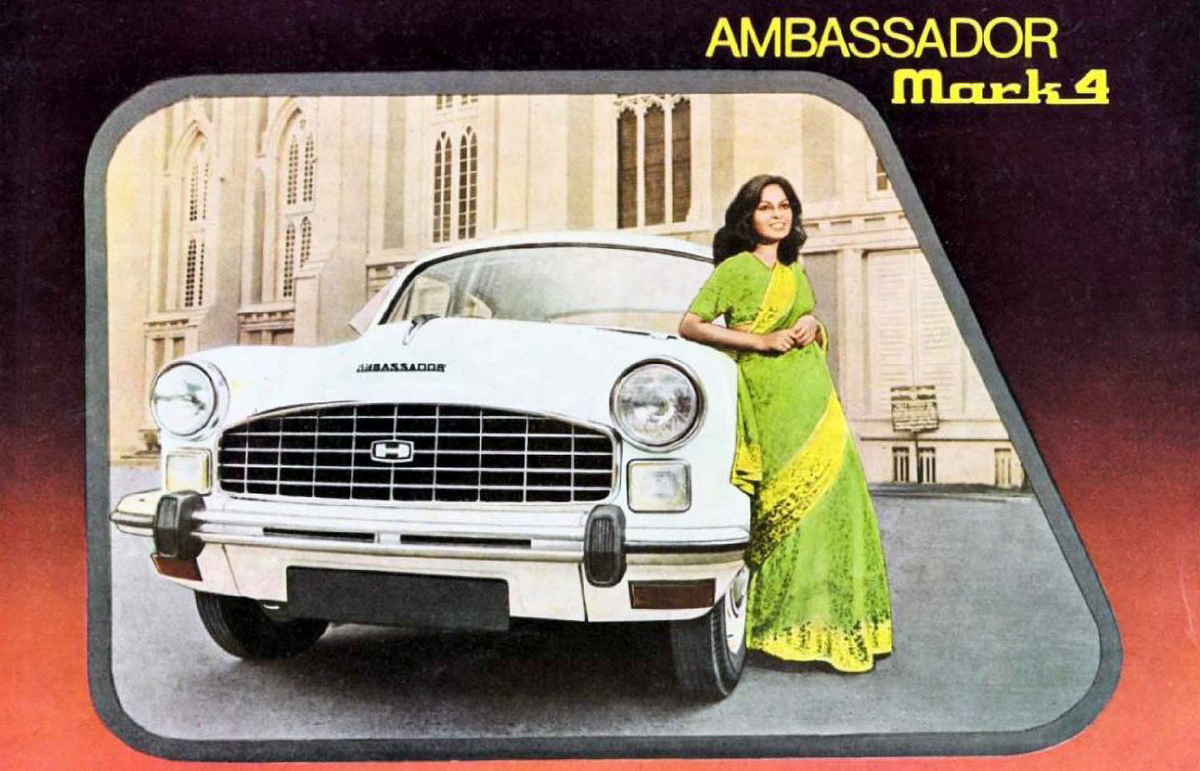

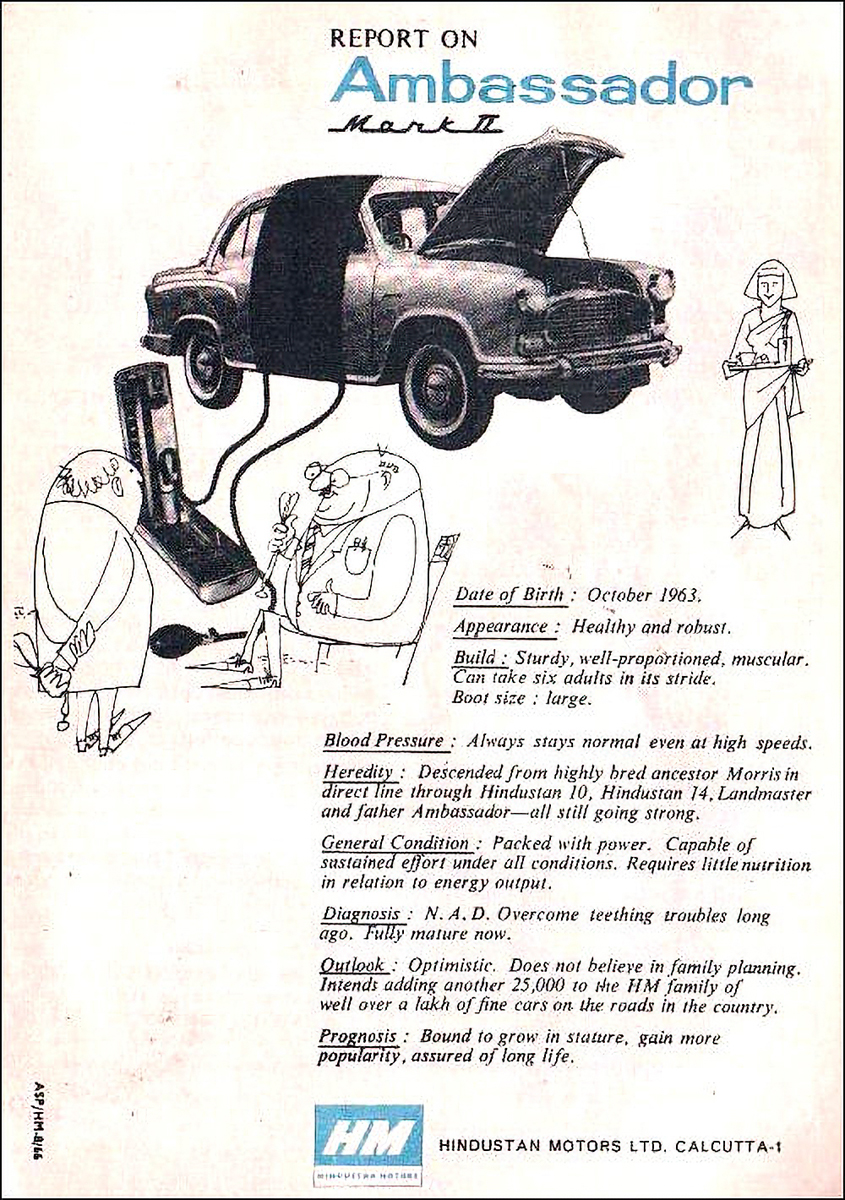

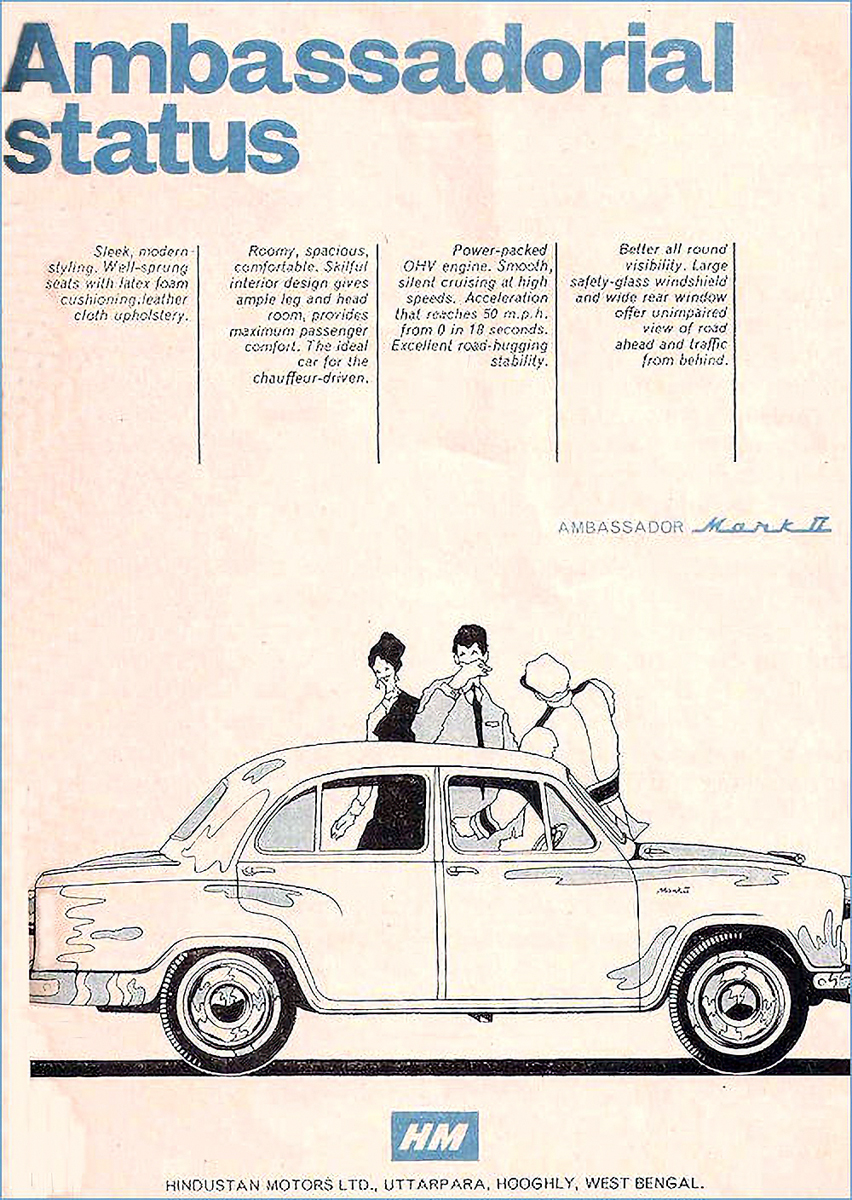

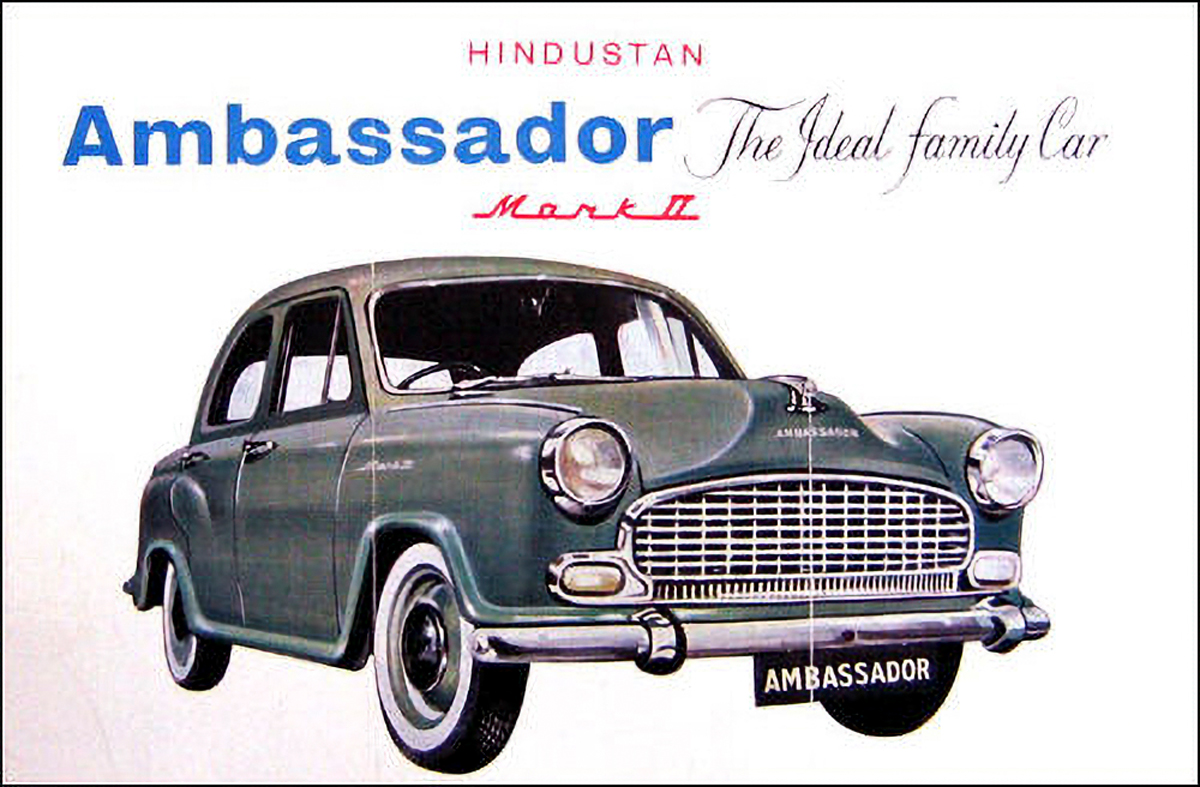

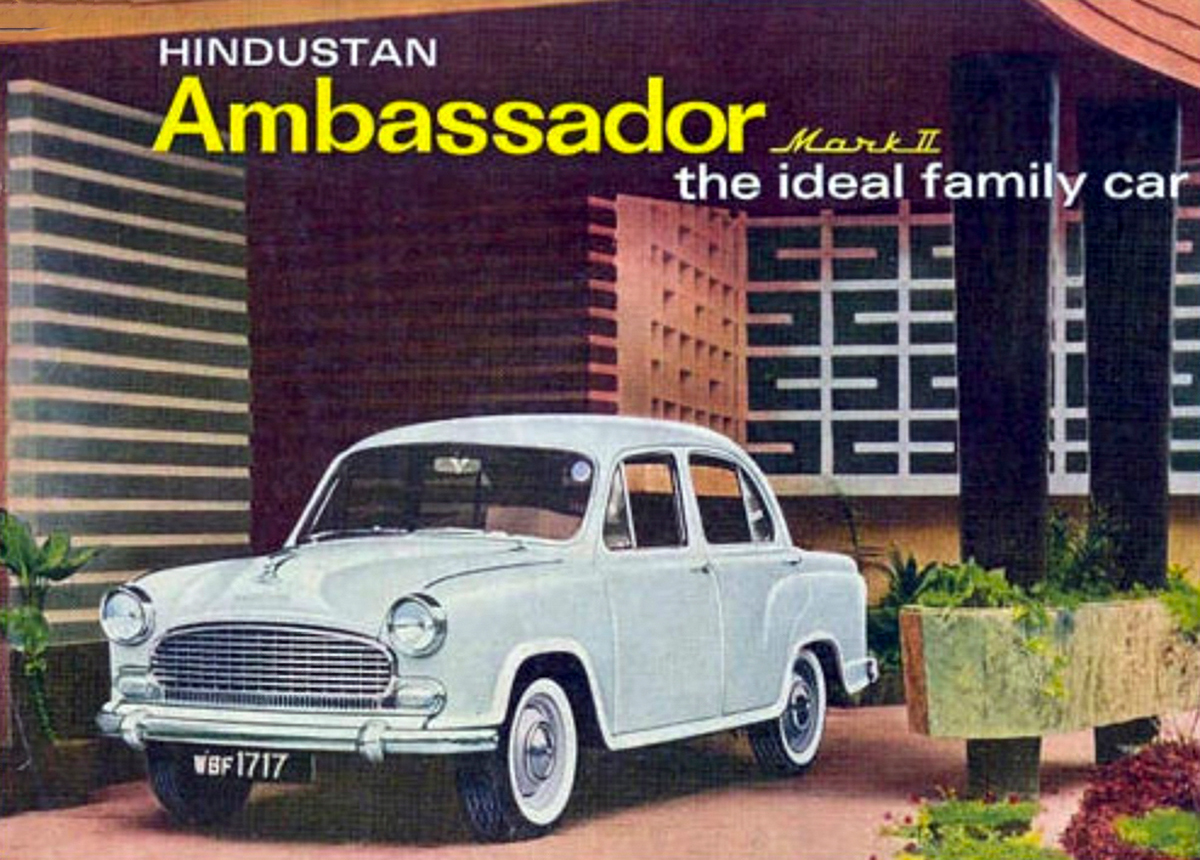

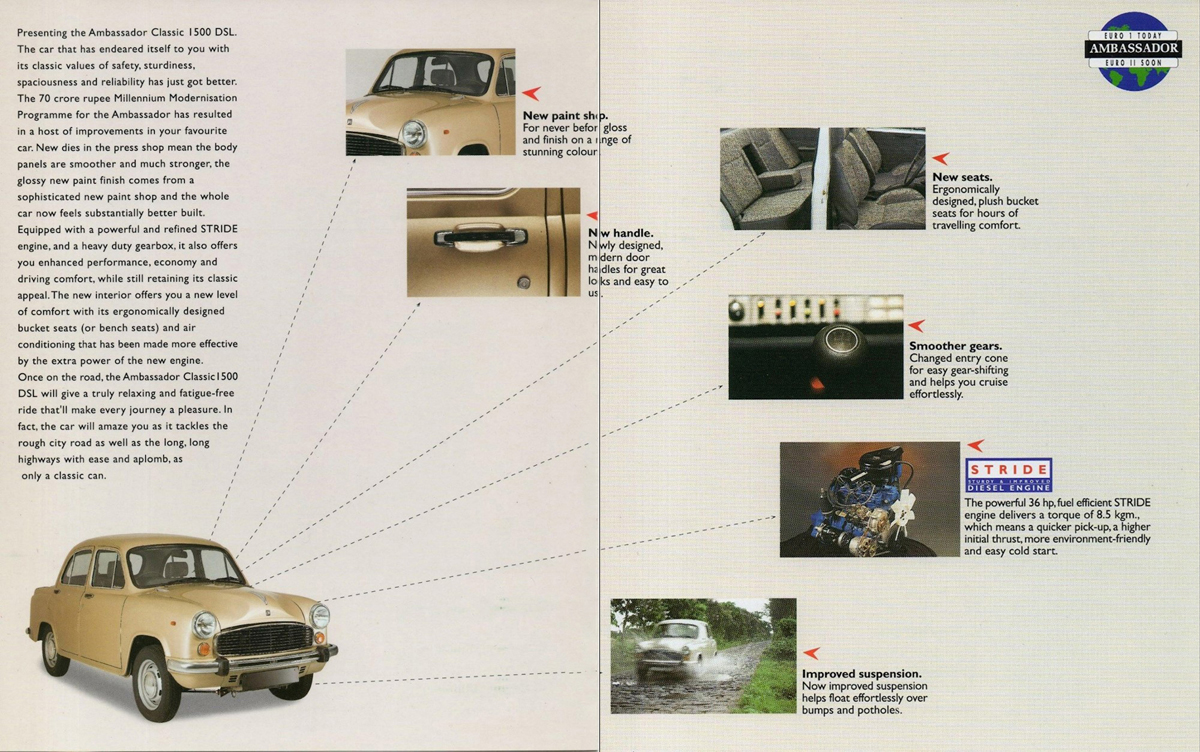

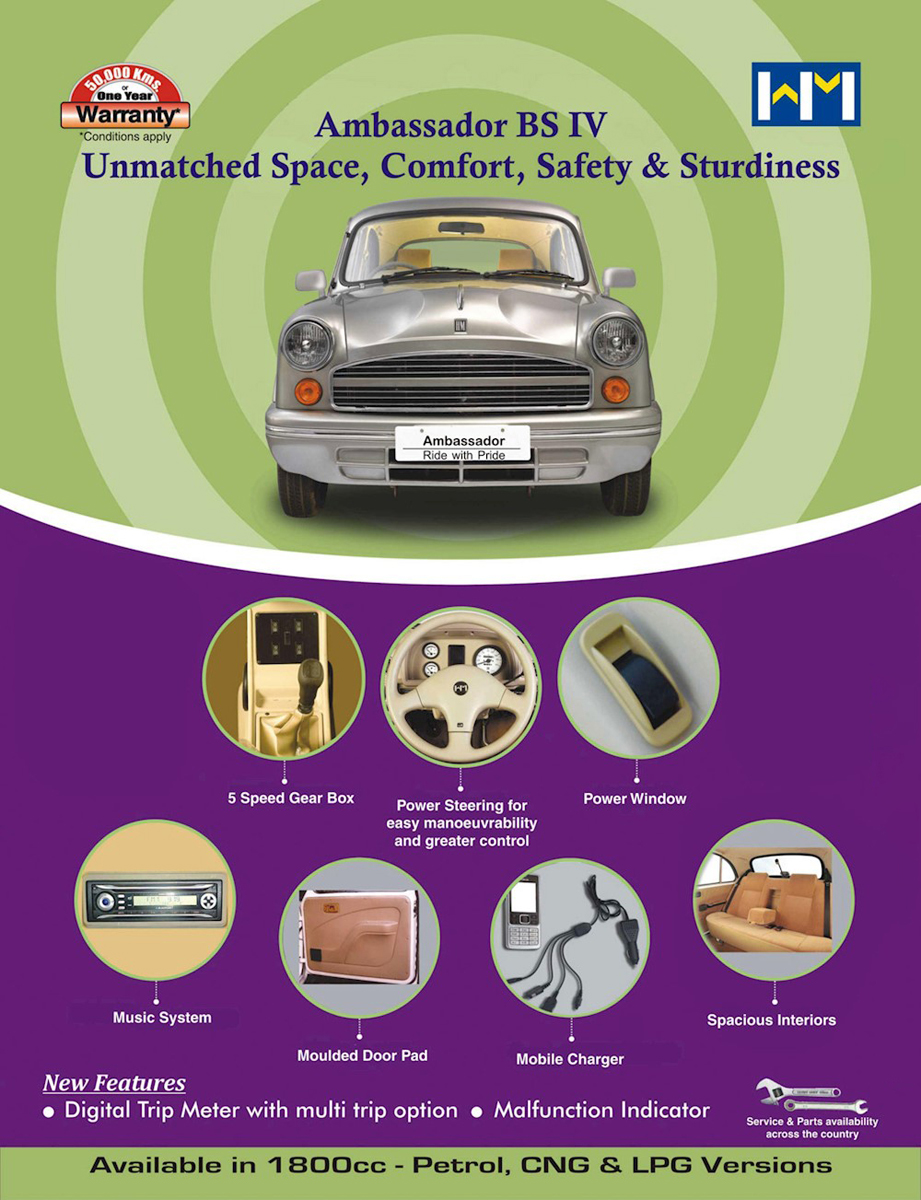

ヒンドゥスタンによって生産されたアンバサダーは、幾度かのマイナーチェンジを繰り返しながら1957年から2014年まで半世紀を超える長期間にわたって生産が続けられ、インドの国民車としての地位を固めていました。もっとも、マイナーチェンジが繰り返されたとは言っても基幹のメカニズムには変更がなく、フロントグリルやインテリアの意匠変更程度でしたから、例えて言うなら日産が戦後に英国のオースチンと業務提携して「A40」や「A50」の生産を始めてから、そのままのモデルを21世紀になっても生産を継続していたようなもの。

もちろん、ヒンドゥスタン・モーターズが無為無策で手をこまねいていたわけではありません。なかでも最大の英断は、信頼性では定評のある日本製パワーユニットの搭載を決めたこと。それは1992年のこと、選ばれたのはいすゞ製の1.8L直4、SOHC8バルブ・エンジンで、いすゞのフルサイズ1BOXバン「ファーゴ」に搭載されていた「4ZB1」ユニット。商用車用でタフなパフォーマンスを持つ一方で、絶対的なパワーも1817cc(84.0mmφ×82.0mm)の排気量から88psを発生していました。

ベースモデルに搭載されていたBMCのBシリーズ、1489cc(73.0mmφ×89.0mm)の直4プッシュロッドはシングルキャブで55psでしたから、88psを発生する4ZB1に載せ替えたことでパフォーマンスは大いに引き上げられることになりました。しかし、そうした努力もシャシー/ボディが進化しないままでは充分な効果が発揮できなかったに違いありません。

ほぼ同じ年代に、日本ではクルマの技術的進歩がなされていましたが、インドにおいてはお座なりになってしまったのには、それなりの理由があったのでしょう。それはインドの膨大な人口が影響したのではないかと推定できます。1960年の日本の人口は約9250万人だったのに対して、インドの人口は4億5000万人以上で、日本の5倍近くもありました。それが1970年には日本の約1億400万人に対してインドは5億5500万人以上で5倍強、1980年には日本の1億1678万人に対してインドは6億9895万人以上と約6倍になっていました。

少ないデータの中で乱暴な結論、となるかもしれないのですが、日本と同じようにモータリゼーションを進めるためにクルマの普及率を高めていこうとすれば、日本の5倍以上のクルマを生産していく必要があります。つまり質より量、クルマを進化させていくよりも、まずは数多く生産することが望まれた結果なのではないでしょうか。いずれにしてもヒンドゥスタン・モーターズはクルマの技術進化よりも、大量生産する道を選んだのでしょう。その結果として基本設計が1950年代序盤のクルマを約60年間も生産することになりました。