R32は性能だけではなくデザインも妥協しなかった

性能はもちろんですが、わたしの中ではR32はデザインにも拘りました。最初は厚木のテクニカルセンターでやっていたのですが、なかなかいい案が出てきませんでした。そこで、銀座にでもデザイン室を作って新しいことをやってみたらどうかと造形部に提案したのです。それに賛同してくれまして、R32はテクニカルセンターと銀座の2箇所でそれぞれデザインをやってもらいました。テクニカルセンターは昔からスカイラインをやっている人たちが多く、銀座のほうは若い人たちが中心でした。その2拠点に競争をしてもらったのです。

スカイラインの前はマーチやプレーリーなどの担当をしていましたが、だいたいデザインが決まった後に引き受けていました。そこから原価をやって設計を進め、問題ないクルマに仕上げて売り出す、というところまでがわたしの仕事です。つまり、モデルがほぼ決まってから担当してきたのです。デザインの初期から担当したのはR32が初めてでした。それまではスケッチの段階からやったこともなかったです。スカイラインが好きだという社外の有名なデザイナーにも依頼してみましたが、ちょっと古くさいというか、パキパキのスカイラインを描いてきました。それは不採用になりましたね。

わたしはクルマの商品性は7〜8割がデザインで決まると思っています。R32は塊感があってダイナミックなデザイン。そして止まっていても走りそうな形。ダイナミック、NEW、オリジナリティ、お洒落などのキーワードを決めてからデザイナーと詰めていきました。

最初にまとまったのはテクニカルセンターの案でしたが、最終的には銀座から出てきたデザインを採用しました。厚木と銀座でコンペをするというのは当時の日産では初の試みでした。結果的に素晴らしいデザインのスカイラインが出来上がったと思っています。

原価ばかり考えていたのでは良いアイディアは生まれない

発売から32年経った今でも多くの方がR32を大事に乗られていることは大変うれしく思います。ただ、最近は価格が高騰しているとかで、投資の対象だとか損得の道具にはしてほしくないというのが正直な気持ちです。そのために造ったクルマではありませんので。

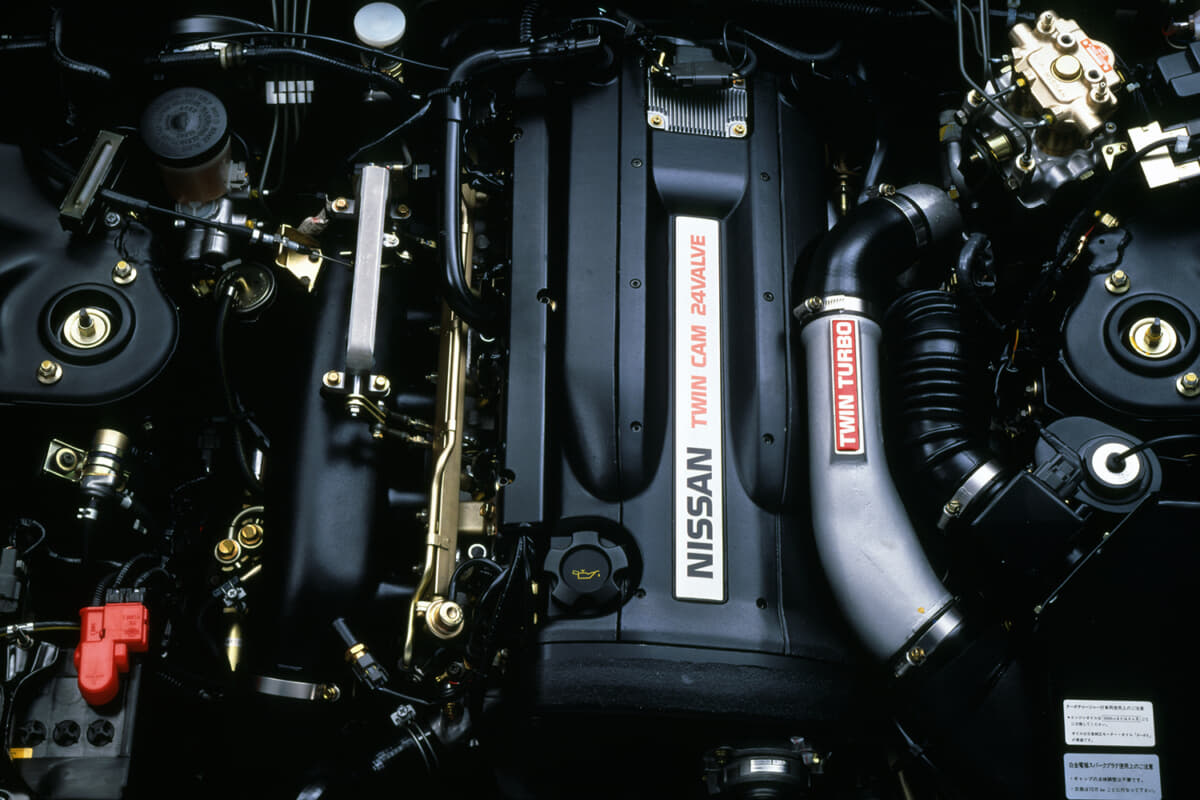

当時はより多くの方にGT-Rに乗ってもらいたいという思いがありましたから、価格はなるべく抑えて販売しました。あまり大きな声では言えませんが、わたしは儲けはそんなに考えていませんでした。GT-Rをやるとき、原価は結構厳しかったのですが、そのことばかり考えていると良いアイディアは出てきません。6連スロットルだなんていう発想も出てこなかったでしょう。

収益管理室という部署があるのですが、そこと相談して「GT-Rは原価を気にすると良いクルマが出来ない。だから外してくれ」と言って、原価管理からGT-Rを外して開発したのです。

R32はみんなで一緒によく話しながらやっていました。気付いたらいつの間にか深夜になっているなんていうことも。わたしにとって今でも良い思い出です。

今年で御年85歳になられる伊藤修令氏。プリンス時代からスカイラインの開発に携わり、R32では16年ぶりに待望のGT-Rを復活させた立役者。スカイラインは長年共にしてきた「親友のような存在」だと語る。

伊藤氏は長野県岡谷市にある「プリンス&スカイラインミュウジアム」の名誉館長を務める。同顧問の渡邉衡三氏も、かつて伊藤氏と共に故櫻井眞一郎氏に師事し、歴代スカイラインの開発を担当した。

商品主管として最後に手掛けたR32GT-Rは今も所有し続けている(写真は本誌097号取材時のモノ)。最近ではご自身でステアリングを握る機会は減り、たまにお孫さんが動かしてくれているそうだ。

「GT-Rの原点はプリンスのスカイライン2000GT(S54)」と語る伊藤氏。第一回日本グランプリで負けた屈辱から、次は何としてでも勝つという強い思いで開発された。出自はR32も酷似している。

’90年に常務取締役としてオーテックジャパンへ出向した伊藤氏。ちょうど同じ時期に、R35統括責任者の田村宏志氏もオーテックに在籍していた。プリンスの血統は現代のRにも受け継がれている。

※この記事は2021年8月1日発売の「GT-R Magazine 160号」に掲載したものを元に再編集しています)