新型ZR-Vの先祖モデルSUV「初代HR-V」を振り返る

2022年秋の発売がアナウンスされている、噂の新型SUV「ZR-V」。すでにティザー情報がホンダの公式サイトで公開されており、どうやらヴェゼルとCR-Vの中間サイズで登場するようだ。古くからのホンダファンにとってHR-Vと言えば、初代CR-Vと共に都市型SUVを牽引した初代HR-Vが懐かしいはず。筆者は、このクルマに初めて乗った瞬間から『これは売れる!』と確信したのだが、残念ながら人気モデルとはならずに一代限りで終了してしまった(海外向けモデルに車名は継続)。あらためて、1998年9月にデビューした初代HR-Vがどんなクルマだったかを振り返りたい。

コンパクトなボディに秀逸な1.6Lエンジンを搭載

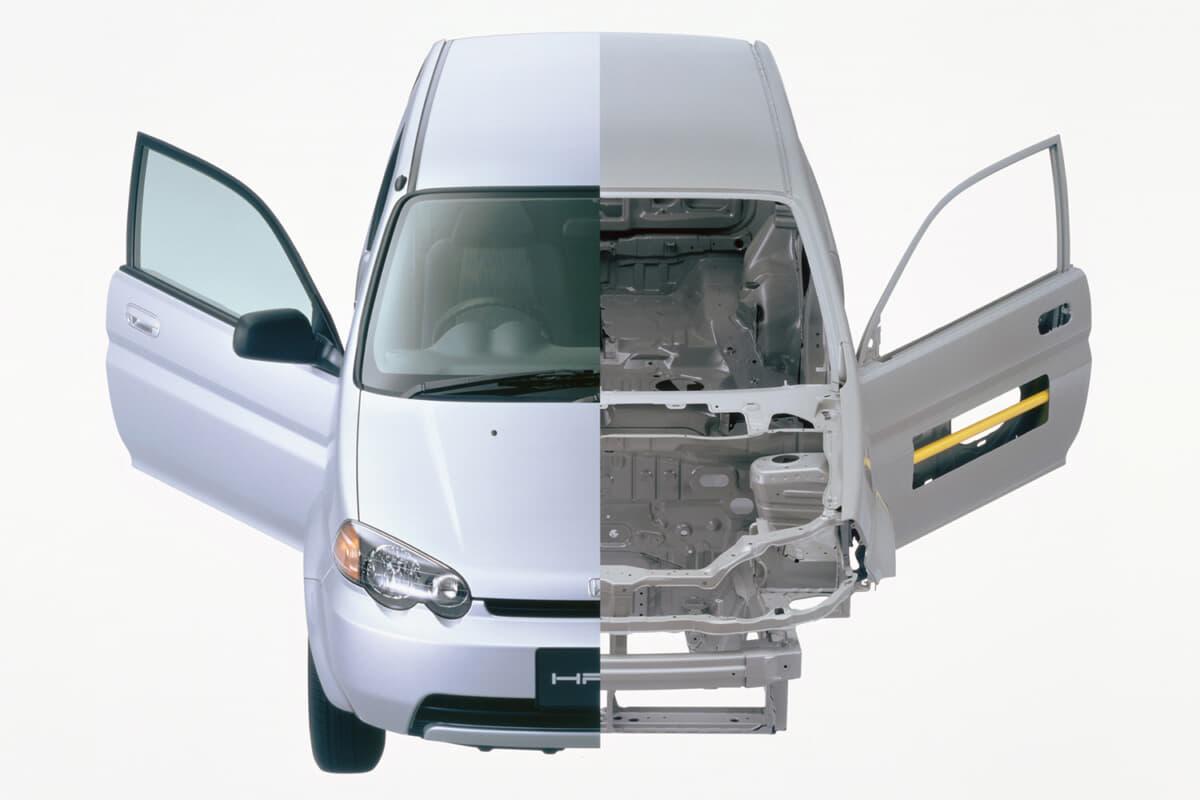

初代HR-Vは5ナンバーサイズに収まる全長3995mm×全幅1695mm×全高1590mm、ホイールベース2360mm、最低地上高190mmという、今で言うコンパクトSUVとして登場した(当時はライトクロカンなどとも言われていた)。スタイリングはすっきりとして嫌みがなく、それでいて丸形ヘッドライトの下部をバンパーに食い込ませるなど、ちょっとだけ流行りを取り入れたシンプル&クリーンさが魅力であった。それは乗り手を選ばない、老若男女が運転しても誰も疑問を感じさせない素敵な道具感を漂わせていた。

エンジンは全車1.6L直4SOHCのD16A型16バルブを搭載し、最高出力105ps/6200rpm、最大トルク14.1kg-m/3400rpmを発揮。同じD16A型SOHC VTEC16バルブ仕様が同125ps/6700rpm、同14.7kg-m/4900rpmとなっており、もっとも車両重量が重たいモデルでも1200kg(4WDのサンルーフ付き)ということもあって、エンジンは凡庸でも軽快な走りを楽しむことができた。

この1.6Lエンジン、とくにVTEC仕様(SOHC)は低回転域から自然な感じでトルクが立ち上がり、高回転域も苦手とすることはなかった。それは実用1.6Lユニットとしては最高のエンジンと感じたし、環境性能も高く、欧州勢を含めたライバルたちの1.6Lよりも明らかに優れていた。

ホンダマルチマチックSのほか5速MTも設定

トランスミッションは、次世代無段変速オートマチック・トランスミッション(ホンダマルチマチックS)のほか5速MTもラインアップ。当時はライトクロカンやシティRVなどと呼ばれていたわけだが、これこそSUVという商品性で登場した。

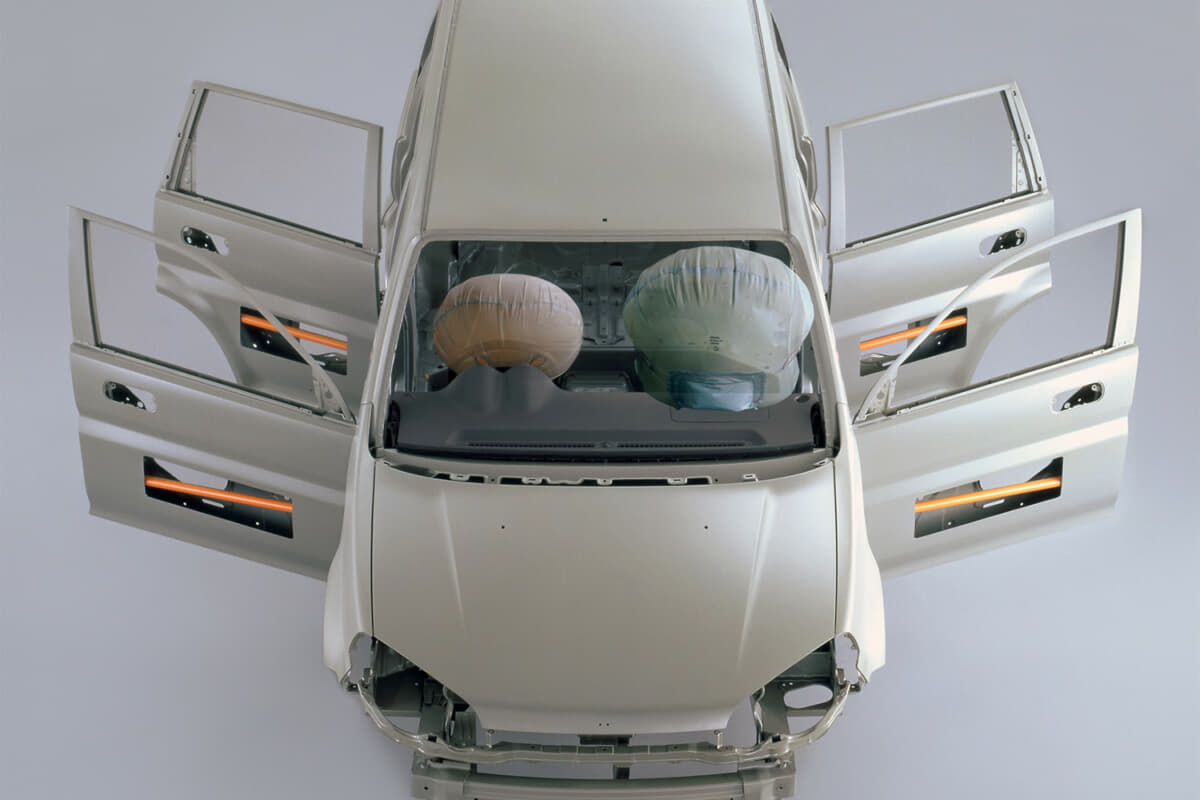

サスペンションは前輪がストラット式で後輪が5リンク式(4WDはド・ディオン式)ながら、ピロボールジョイント付きスタビライザーや前輪にストレート・ビーム、後輪にパイプ・パナールロッドを加えることで、サスペンション自体の剛性を確保。標準仕様のタイヤサイズは195/70R15(オプションで205/60R16)とエアボリュームがあることから、タイヤが路面からの入力を最初に担う衝撃緩衝材としてしっかり機能してくれた。

衝撃や振動はそこからサスペンションやボディに伝わるのだが、タイヤがちょうど良いサイズなので乗り心地が良くハンドリングも安定感たっぷり。195/70R15でスポーツ? と思うかもしれないが、背の高いモデルでありながら、コーナリングで不安を感じさせる余計なグラつきやフラつきのない安定感のある挙動を示す、それなりにロールしながらもしっかりと狙ったラインをトレースできる走りは、絶対的な速さはなくてもスポーツできるクルマであった。

2ペダルのCVTについてもう少し触れると、無断変速CVTのホンダマルチマチックSは、進化し続ける現在のCVTではないものの、路面の勾配に対応して変速するプロスマテック機能付きスポーツモードをいち早く採用。Dレンジを基準に街乗りスポーティの「S1」と山道スポーティの「S2」を設定している。現在のようにトルクコンバーターではなく湿式多板クラッチを使っており、渋滞のノロノロ走行ではギクシャクすることがあったものの、6代目のEK型シビックから採用した当時のホンダ渾身のCVTは、進化を感じさせる性能を持ち合わせていた。

もちろんユーティリティ性能も劣ってはいなかった。前後席とも十分な空間があるし、5:5の分割可倒式シートは6:4のほうが良かったのではとも思う。だが二段式のグローブボックスやB4サイズの本やペットボトルが収納できるネット式ドアポケット、6枚のCDケースが収まるセンタコンソールのマルチポケット、Lサイズのカップが収まるドリンクホルダーは前席に2個、後席に1個と、当時としては十分な装備を誇った。

またテールゲートは、身長180cm以上の人でも頭が当たらない設計で、インナーハンドルを使えば150cmほどの女性でも閉めやすい構造を採用。そんな幅広いユーザーに対応できる気配りがなされたモデルであったのだ。