チューナーの心に残る厳選の1台を語る【エンドレス 杉野康人代表】

考えれば考えるほど深みにはまっていく。いくら試行錯誤を繰り返しても抜け出せない。諦めようかという気持ちに押し潰されそうになってからのひと頑張りで、思いもよらない手法は閃くものだ。

(初出:GT-R Magazine 148号)

初めて体感したゼロヨンでチューニングの虜になった

「バイクを我慢したらクルマの購入資金を貸してやる」という父親と交わした約束を守り、高校時代に愛車を手に入れた『エンドレス』の杉野康人代表。車種は当時夢中になって見ていたテレビドラマ「西部警察」に出てくる、マシンXのベースになったスカイラインだ。そうジャパン・ターボだ。とにかくマシンXが大好きで、ボディカラーも同じブラックを選んだという。

「同じジャパン乗りということで仲良くなった年上の人に、ストリートゼロヨンに連れて行ってもらったんです。怖いもの見たさでついて行ったら、想像を絶する世界に圧倒されました。スタートの迫力やギャラリーの熱気などは今でもはっきり覚えています」

と、当時を振り返る杉野代表。その人のジャパンの横に乗せてもらい、ゼロヨンを初めて体験した。

「同じジャパンなのに速さがまったく違っていて異次元の加速力でした。チューニングの内容は覚えていませんが、確かタービンを換えていたかな。内容を聞いても当時は知識がなかったので理解できませんでした。『今度、3Lにするんだ』って言われて、意味がわからないまま『凄いですね』って答えて、その場を取り繕ってたぐらいですから」

杉野代表はその日を境にゼロヨンにハマった。もちろんそれはチューニングありきだ。時間があると自動車部品の量販店に出向き、スタッフに速くするためのパーツを聞きまくる。それで自分でも付けられそうな部品を買ってガレージで作業する。

「設定されたブースト圧になると水温センサーに擬似信号を送って燃料を増量させる電子部品や強化アクチュエータをド素人ながら取り付けました。それでもノーマルよりは速くなりましたよ」

父親に反対されるも説得し「エンドレス」をオープンさせた

ゼロヨンに行けば、それなりの効果が味わえた。当時の杉野代表を夢中にさせるには十分な達成感だ。

ジャパンからDR30のRSターボに乗り替えたものの、やっぱりL型が忘れられずR30を手に入れた。ちょうど20歳のころで、仕事は父親が営む喫茶店を手伝っていた。R30はTD-05タービンに交換したりインタークーラーを付けたりと、仕事そっちのけでチューニング三昧の日々を送っていた。

そんなある日、店に遊びに来ていたゼロヨン仲間と昼の休憩時間に軽く走りに行くことになった。2台で競争しながらクルマの調子を見ていると段々エスカレート。そのうち対向車線にはみ出して競い合うようになった杉野代表がアクセル全開のフル加速に入ったそのときに、大型ダンプが脇道から出てきたからたまらない。ブレーキを掛ける間もなく正面衝突。その衝撃は凄まじく、ハンドルが折れるほどだった。しかし奇跡的に身体は打撲だけで済んだ。父親からは大目玉を食らい、チューニング禁止令が下された。

「2年間はチューニングを我慢。その間にいろいろ考えました」

自分自身と向き合って導き出した杉野代表の結論が、チューニングを一生の仕事にすることだった。父親には喫茶店を辞めて、チューニングショップを開きたいと話した。

「最初は『商売なめるな』って反対されたんです。それでも根気よく説得しているうちに『失敗したとしても人生のいい経験になるか』と賛成してくれて、銀行からお金を借りる保証人にもなってくれました」

こうしてエンドレスは昭和62(1987)年11月にオープンした。杉野代表が23歳のときだ。資金がないので展示品が置けず、持て余していたショールーム。馴染みのカーショップからもらった製品の空箱に石を入れて飾って見栄えを良くしていた。ゼロヨン会場には、もはや遊びでなく仕事として顔を出す。チューニングの成果を確認すると同時に、勝負して勝った相手には名刺を渡して店の営業活動も抜かりない。

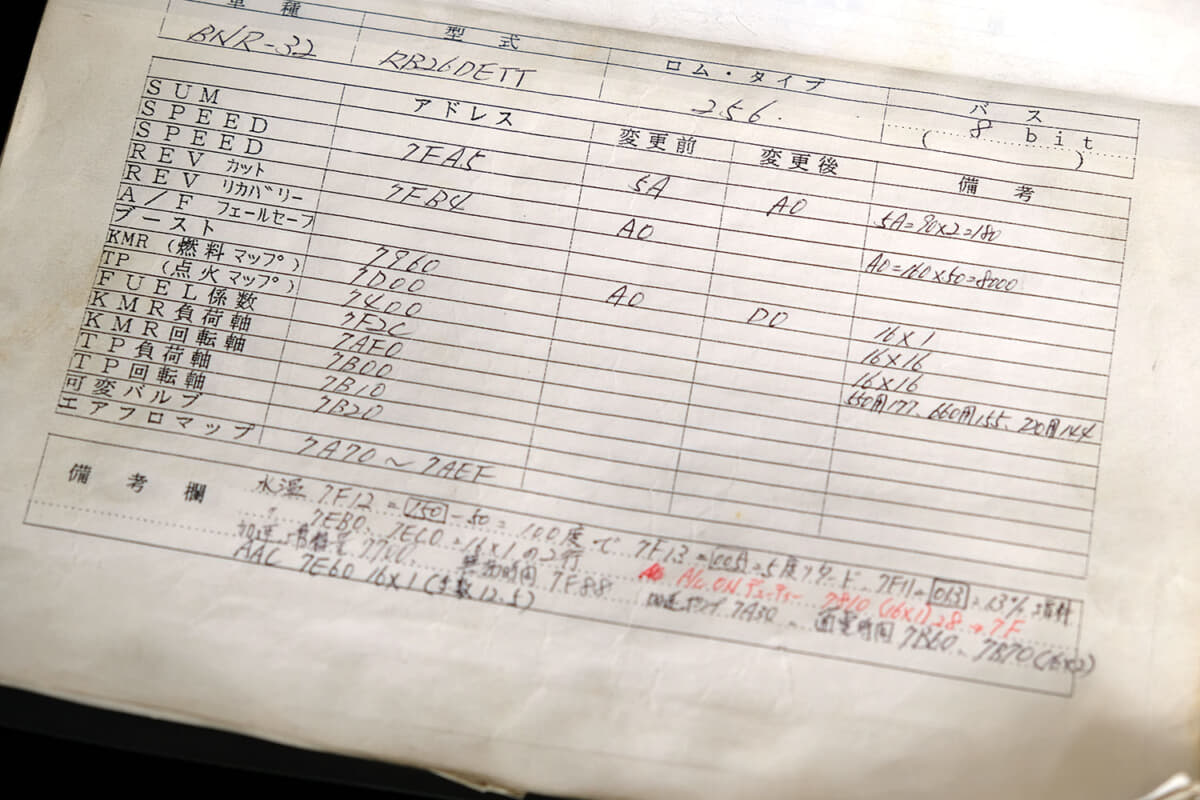

エンジンのオーバーホールも、セッティングも、そしてメインコンピュータの書き換えも、何度も失敗して、散々苦労して、それでも逃げずに取り組んだから自分のものになった。もともとド素人なので、人一倍の努力は覚悟していた。杉野代表にとって、その努力は好きなチューニングのことだからそれほど苦にはならない。

やっとチューニングの勘所がわかりかけてきたのが25、26歳のときだ。トラブルを起こしたらまずはその原因を確実に突き止めてから、対策を始めるようになったという。

ゼロヨンもますます白熱してストリートばかりでなく、本格的なドラッグレースにも参戦するようになった。紫に塗ったR32のデモカーは、GT3037ツインで9秒1をマーク。もちろんドライバーは杉野代表本人である。