初参戦のドラッグレースでまさかの展開に

ドラッグレース当日。ツリーを使ったスタートも初めて、ドラッグレース用スリックタイヤも初めてながら、緊張感よりもやる気が勝っていた。やれることはすべて行っているので上位に食い込める自信があったのだ。若いから何も怖くない。それをRRCのトップランカーであるヴェイルサイドの横幕宏尚代表に話すと「林くん、RRCは初めてなんでしょう。いきなりは無理、そんなに甘くない。もし自分が負けたらRRCを辞めるよ」と軽くあしらわれた。

いざ走ってみると事態は急転。リザルトはヴェイルサイドが4位でザウルスが3位になったのだ。レースが終わり横幕代表に挨拶に行くと、

「来年からは自分の分も頼む。何がって? 言ったでしょう、林くんに負けたらRRCを辞めるって」

衝撃的なことを笑顔で打ち明けられる。横幕代表はこのレースを最後に潔くRRCから身を退いた。

デビュー戦で10秒3をマークして3位となった成績はビキナーズラックだとしても、相応の実力がなければ決してなし得ない。それは参戦していた誰もが気付いていたはずだ。ここからザウルスの快進撃が始まる。

HKSワークスの参戦を聞き奮起する

次のRRC開催は1994年5月。それまでに軽量化して9秒台にどこまで近付けるかを目標にしていた。そんなときにHKSがワークスとしてグループAのR32をベースにした車両で参戦するという情報を得た。しかもドライバーはドラックの名手、川崎哲哉氏だ。

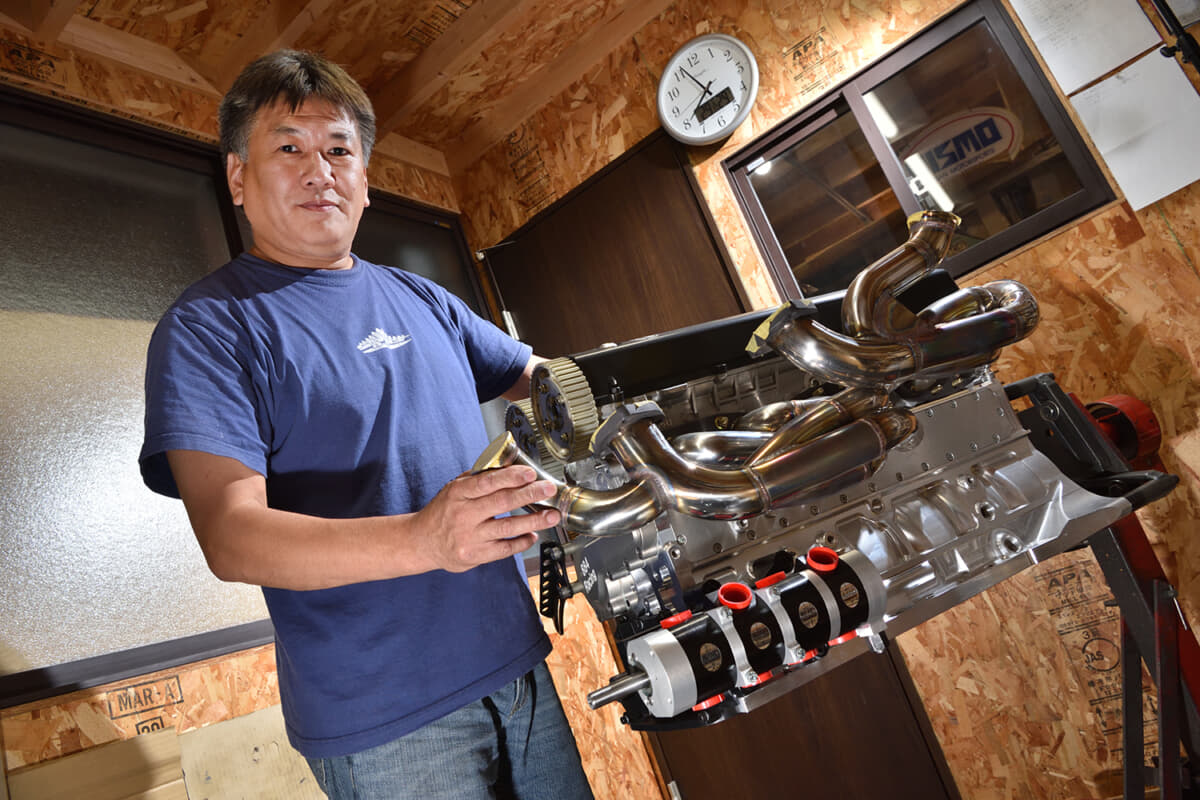

それを聞いて俄然やる気が漲った。無様な負け方だけはしたくない。すぐにエンジンをバラしてトラストの2.7Lキットを使い、ワンオフのチタンコンロッドを組み合わせる。それをベースにザウルスのノウハウを集結してヘッドを仕立てていった。制御は純正のコンピュータで行って、インジェクターはメインとサブを合わせた12本のすべてが550ccを採用した。トランスミッションはトラスト6スピードで、クスコのドラッグデフを装備し、クラッチはOSトリプル。マフラーはザウルスオリジナルの90φだ。冷却系はトラストでオーリンズのサスペンションをセットしていた。

問題はターボだ。それまでのTD06-20GからTD06-25Gにサイズアップしたいとトラストに打診した。当時、開発を担当していた平田清海氏には「とても回しきれない。明らかに無駄になる」と突っぱねられた。「でも、新しいことをしないと勝てない」と譲らない。そんな押し問答を見ていた統括役の大川光一氏が「駄目だったとしてもウチのノウハウになるのだから」と口添えしてくれた。それでなんとか25Gと、スペアとして20Gを提供された。

ますます本気になった。店に泊まり込んでクルマ作りに励む。レース当日、最終的なセッティングは会場近くの道で行った。できる限り当日のコンディションに合わせたかったのと、この場所が富士スピードウェイと同じ標高だからだ。日本初の25Gツイン仕様は時間切れでローブーストの1.4kg/cm2までしか煮詰められなかったが手応えは十分。

予選は本命のHKSに次ぐ2番手を狙う。ラダーが分かれて最終決勝での勝負になるからだ。まずはブーストコントローラーを使わないでどこまでいけるかを探る。オフでのブーストは1.2kg/cm2だ。1回目の予選でHKSが9秒4でザウルスが10秒0。スタートでもう少し詰められそうなので2回目の予選もオフのままで行った。HKSは9秒2でザウルスは9秒8。これで思惑通りザウルスはHKSに次ぐ予選2位で通過できた。しかもこのタイムならHKS以外には負けないと確信したので、ブーストはずっと1.2kg/cm2のままで順調に駒を進めていった。

初のハイブーストモードが奇跡の大逆転を引き起こす

そしていよいよ最終決戦。隣のラダーはもちろんHKSが勝ち進んでいる。本番直前に遂にブーストコントローラーをオン。ハイブーストにしてダイヤルをフルに捻った。誰もブーストがどこまで上がるかわからない。なぜならハイブーストモードは使ったことがないからだ。それでも後悔はしたくない。

ストリートゼロヨンで多くのギャラリーの前を駆け抜けてきたので気持ちは少しも張り詰めていない。むしろ高揚感でいっぱいだ。全神経を集中させるリアクションもまずまずでいつものスタートができ、しかもハイブーストモードはとてつもなく速かった。前方にHKSはいない。それでさらに調子が出て会心のシフトアップ。そのままゴールを通過した。結果はHKSが9秒6で、ザウルスがまさかの9秒4。RRC2戦目で優勝という快挙を成し遂げた。

このときのR32が通称「ピンクドラゴン」。「とっくり」の名を全国区へと広めたクルマだ。

(この記事は2021年2月1日発売のGT-R Magazine 157号に掲載した記事を元に再編集しています)