平成元年の東京モーターショーでコンセプトが登場

1989年秋に開催された第28回東京モーターショーは、会場が東京・晴海から千葉・幕張へ移された最初のショーだったこともあり、展示車両は質/量ともにそれまでにない充実ぶりで、見ごたえのある、じつに華々しいショーだった記憶がある。

ロードスターの生みの親が開発を主導

まさにこの年のショーで、マツダのブースに姿を現したショーモデルが「オートザムAZ550スポーツ・タイプA/B/C」。軽自動車をベースに仕立てられたプロポーザルで、3タイプはいずれも2シーターのミッドシップという共通の条件をもとにしたもの。アルファベット「逆順」だが、タイプCはグループCカーのミニチュア版といった趣、タイプBは3車の中では個性的ではあったが比較的プレーンな出で立ちのスポーティカー、そんなイメージ。そしてショーモデル3車のうちのタイプAこそ、「オートザムAZ-1」の原形となるモデルだった。

ちなみに「AZ550」の企画自体は、ホンダ「ビート」、スズキ「カプチーノ」が登場するより前からあり、1989年には量産化の検討に入っていたのだそう。その際に開発主査に就いたのが、「ロードスター」の生みの親としても知られる故・平井敏彦さんだった。

「“絶対的な速さだけが走りの楽しさではない”と考え、たとえゆっくり走っても、自分の思い通りのコースを意のままにコントロールできるクルマを造ることに専念しました」

とは、「Talking about AZ-1」としてカタログで紹介されている平井主査のコメント。また、当時のニュースリリースではこのように記していた。

「シティユースにも配慮しながら、趣味性を高めた車として開発したもので、軽自動車が本来持っている軽量かつコンパクト、省資源、省エネルギー、省スペースといったメリットを最大限生かしながら、個性的なスタイリングをもち、走る事の楽しさを実現した“エキサイティングマイクロクーペ”」

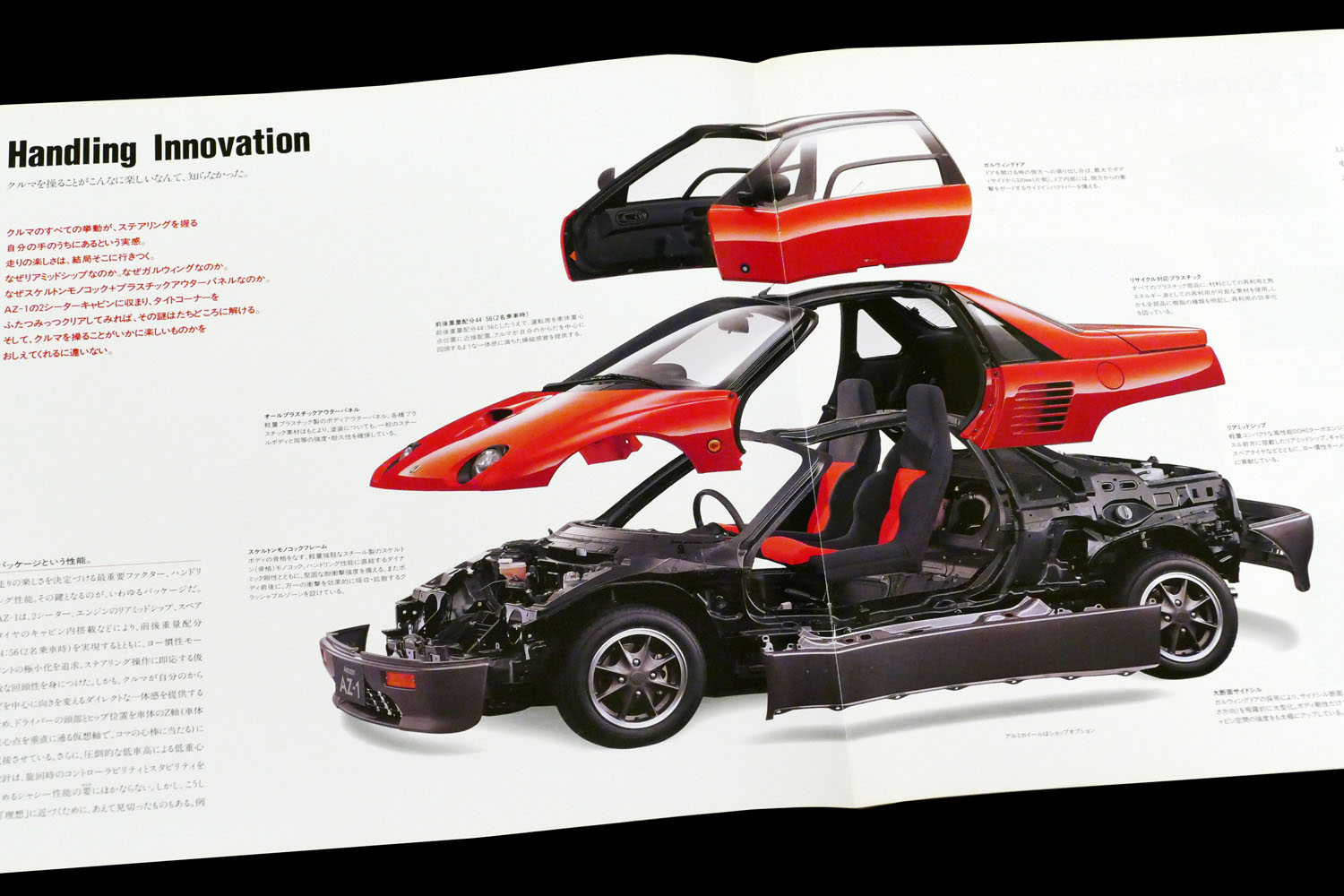

ガルウイングにミッドシップ、まさに軽のスーパーカーだった

1992年10月に発売された実車は、とにかく「原寸大のプラモデル」のようなクルマだった。事実、ボディ外板はすべてSMC(不飽和ポリエステル樹脂)など6種類のプラスチックで出来ており、31kgの重量でスケルトンモノコックフレーム(120kg)にボルトで取り付ける構造をとっていた。

ショーモデルのタイプAと大きく異なったのはヘッドライトで、ショーではリトラクタブルライトが採用されていたが、市販モデルでは丸型の固定式に。これはフロントフレームをストレートに配置するために選ばれた手段でもあった。

一方でガルウイングドアはそのまま市販車でも採用。このためにサイドシルは通常のおよそ2倍の大断面とし、ボディ剛性の確保と横からの衝突安全に対処している。ガルウイングドアはボディの側方に320mmのスペースがあれば開閉が可能で、ハネ上げた状態の高さは1700mmとし、ゴンドラ式の立体駐車場などでも利用可能としていた。なお全高1150mmは、当時としては量産車でもっとも低いものだった。当然ながら重心位置も2名乗車時で400mmの低さ、最低地上高は135mmとなっていた。

もちろんミッドシップにより44:56(2名乗車時)という前後重量配分も実現。スペアタイヤ(と車載工具)は運転席背後に、30Lのガソリンタンクは助手席後方に配置された。低い車体前部にアルミ製ラジエターを傾けて搭載することで、車両の重心位置を低くすることにも貢献した。

一方で搭載エンジンは(サスペンションとともに)スズキ「アルトワークス」に搭載のF6A型3気筒660cc DOHC12バルブ・インタークーラー付きターボが選ばれた。最高出力64ps/6500rpm(ネット値)、最大トルク8.7kg-mの性能を発揮。F6A型自体、ミッドシップとしては初搭載だったが、吸気系にアルミパイプを使うなどし軽量化が図られた。エンジンフードのほかに、室内側からもスペアタイヤをどかした場所にメンテナンスリッドが設けられていた。

乗り込むためのアクロバティックな「作法」とは

ところでAZ-1が登場したことで、当時の日本の軽自動車にはスポーツカーの「ABCトリオ」が揃い踏みとなった。今から思えば夢のような瞬間だったともいえる。しかも3車3様のコンセプトと個性を打ち出していたことも、自由で豊かな時代だったからこそともいえる。

そんな中でAZ-1の個性も際立つものがあった。今から31年前というと筆者は今の自分の歳の半分以下だった頃。とはいえ別段スポーツ部出身ではなく(だがNAロードスターを愛車にしていた)柔軟体操を日課にしていなかったから、AZ-1の乗り込みが大変だったことをまず思い出す。

まず350mm径の小径ステアリングの上部に左手を置き、次に左足を床に突っ込む。次に高いサイドシルに右手を置き自分の身体を支えながらオシリを低いバケットシート(リクライニング調整はなかった)に落とし、上体の姿勢を注意深く整えた後、最後に残った右足を注意深く曲げながら引き寄せて車内に置く。この「スーパーセブン」並みの乗り降りのアクロバティックな作法は、ABCトリオではマニアックさでダントツだった。そして腕をあげストラップをつかみながらガルウイングドアを閉めた次の瞬間に感じる、室内空間のタイトさも印象に残るものだった。

あろうことか筆者のAZ-1体験はそこまでで、走らせたのは、記憶が正しければたしか神奈川県にあるマツダR&Dの敷地内をグルっと1周したのがせいぜいだったはず。だが、スーパージェッター的な感動(世代限定の表現、ご容赦を)はひとしおだったのは間違いなく、その意味からも夢のある市販車だった。