フェラーリの古典と変革のクロッシングポイント

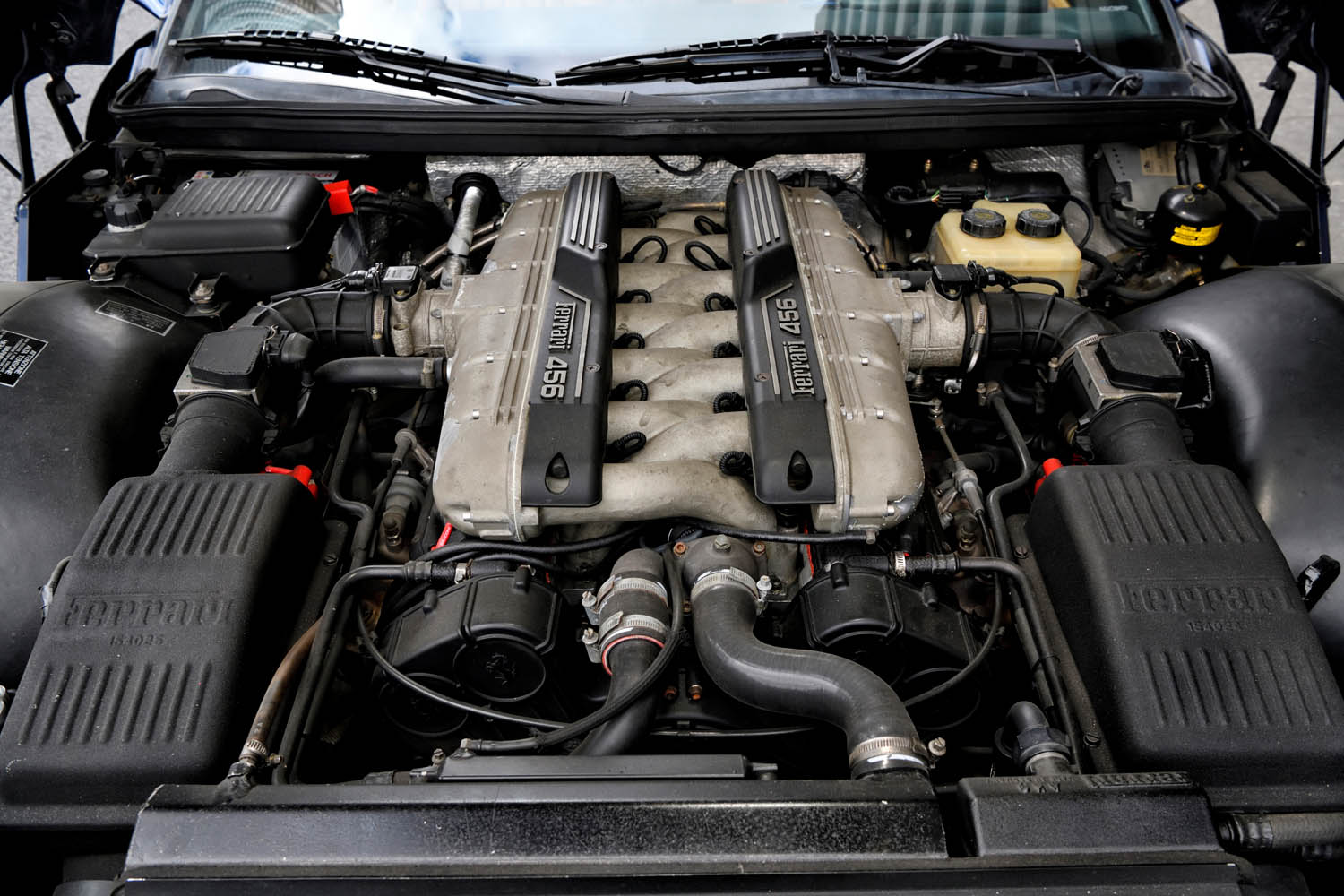

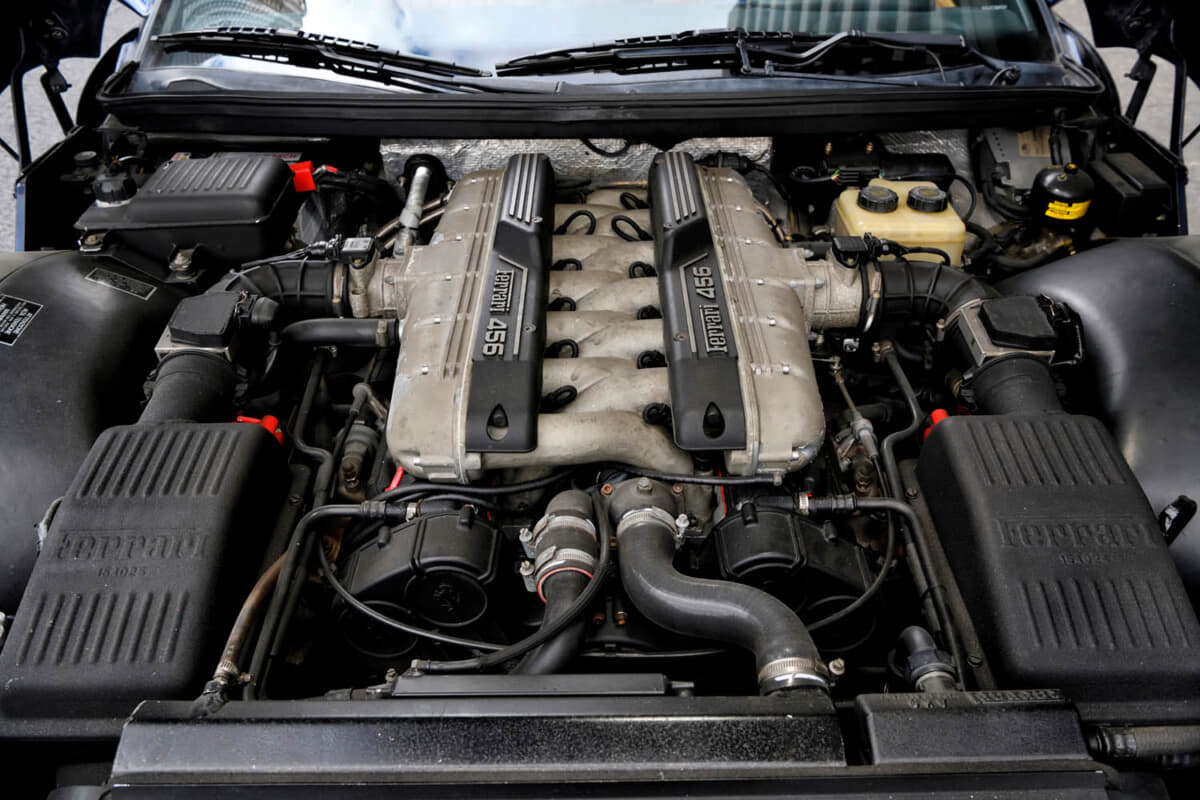

そしていよいよ、65度V12・48バルブのエンジンを始動する時が訪れた。

現在のV12フェラーリは、ロールス・ロイスなどとよく似たクランキング音であるのに対し、456GTはテスタロッサ時代から継承された「キュゥゥゥゥ」という独特のセルモーター作動音のあと、12本のシリンダーに火が入る。

この456GTで初採用された6速MTのシフトレバーは、それまでの5速のような、いわゆる「レーシングパターン」ではない。だから、1速をセレクトする際に左側手元に引き寄せる時に覚える「自分はいま、フェラーリに乗っている!」というような高揚感には少々欠ける気もする。くわえて、暖まるまでは操作感がやたらと渋いのは、トランスミッションがリアアクスル側に置かれ、ケーブルを介するトランスアクスル型式だからなのだろうか……。

それでも適度な重さのパワーステアリングや、1980年代以前のフェラーリに比べれば軽めのクラッチに安心しつつ、まずは住宅街から抜け出すことにした。

欧州某国の自動車部品メーカーで海外駐在員を務める若きオーナー氏いわく、この個体はV12エンジンの電制系に若干のトラブルを抱えているのか、とくに低速域でのトルクが細い気がする、とのこと。たしかに低速域ではトルクの乗りが今ひとつで、「ビュワーン」という2000rpm以下のサウンドも、とても静か。たとえばBMW「850i」や、さらに言ってしまえばトヨタ「センチュリー」あたりの、より穏当なV12エンジンと大差はない。

でもせっかくフェラーリに乗っているというのに、そんな走り方ばかりではつまらない。意を決してスロットルを踏み込むと、とたんに442psというパワーが伊達ではないことを実感させられるとともに、いかにもフェラーリらしい凄まじい切れ味のレスポンスに狂喜している自分に気がつく。

3000rpmくらいで流している時に右足にちょっと力を込めると、それまではハミングのようだったエキゾーストサウンドが、朗々としたテノールに変容する。また、シフトダウンの際に軽くブリッピングを与えたつもりが、「ファンッ!」という咆哮一発、予想以上に吹け上がってしまう。音への好みもあるのだろうが、直噴化された現代のフェラーリV12で耳につく少々濁りのある咆哮よりも、こちらの澄んだサウンドは最上の魅力に感じられる。

そして始動直後には渋かったシフトフィールも、しばらく走行することでギアボックスが温まってくると、すっかりなじんでくるようだ。レバーを極力シフトゲートにこすらないよう注意しつつ、「ガキンッ」という独特の感触を楽しめるようになると、がぜん「フェラーリに乗っている!」という自己満足に浸ることができる。

フェラーリの伝統である鋼管スペースフレーム+アルミボディは、612スカリエッティ以降のアルミ製スペースフレームと比べれば明らかに「緩い」。ただし、この緩さは主にボディの艤装について体感できるものであり、肝心のサスペンションを支えるフレームは堅牢なもののように感じられる。

くわえて、トランスアクスルを採用することでシャシーバランスを追求した結果だろうか、それまでの4座席V12フェラーリのような重々しい感じはまったくなく、路面のインフォメーションを確実に届けるステアフィールも合わせて、この上なく軽快。街中を流す程度の速度域でも、卓越したハンドリングを心ゆくまで楽しむことができる。

612スカリエッティ以降の4座席フェラーリは、たしかにスポーツカーとしての総合性能やプロダクトとしての完成度は、もはや456GTとは比べようもないくらいに進化していることは認めざるを得ない。でも、この濃密さと繊細な危うさに切れ味を両立した独特の世界観こそ、筆者が長らく憧れてきたフェラーリのもの。旧き佳きフェラーリの血脈を感じさせる。

456GTはマラネッロの革新の端緒となったモデルでありながら、フェラーリの古典的な魅力と味わいを残した最後の1台でもあった。今回のテストドライブで、筆者はそう実感したのである。

■「旧車ソムリエ」連載記事一覧はこちら