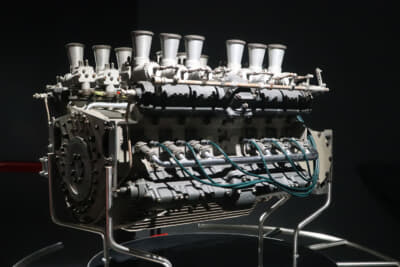

ドイツなどの欧州勢にくわえて、日本も12気筒ウォーズに参入

BMW 750iの登場により、V12エンジンの復権が本格化の兆しを見せた1980年代末は、日本のバブル景気をはじめ世界的な好況を呈していた。そこで高級車マーケットも一気に活況を呈し、ほかのブランドとの差別化を図るべく、12気筒エンジンを開発しようとする気運が高まってゆく。

まず、初代以来のBMW 7シリーズが仮想敵としていたメルセデス・ベンツSクラスは、それまで格上だったはずの英国ロールス・ロイス/ベントレーをも射程距離に入れた新型車、「W140」系に進化(1990年発表)するにあたり、BMWよりも1L大きなV12・48バルブユニットを搭載。その後は「SL」や「SEC」にもV12を載せたほか、「AMG」や「マイバッハ」などの傘下ブランドでもV12を展開する。

そして高級車業界の旗手たるメルセデスの進出により、12気筒は完全復権に向かって大きな一歩を踏み出てゆくのだ。先行していたBMWは「850i」など搭載モデルを拡大してゆくかたわら、ハイパーカーの傑作「マクラーレンF1」などにも、大幅なスープアップを施したV12ユニットを供給。また20世紀末になると、パートナーシップを組んでいた「BMWアルピナ」にもV12モデルが設定されてゆく。

さらに、今世紀初頭から直噴ディーゼルでル・マン24時間レースにも挑戦していたアウディでは「Q7」用のターボディーゼルの「V12TDI」ユニットが正式採用されていた。この機運はドイツ以外にも伝搬し、日本でも1997年発売のトヨタ2代目「センチュリー」に、現時点における日本唯一の市販乗用車用V12が搭載された。

W12という変則的な形態が実用化された

また英国のアストンマーティンは、前世紀末に当時の親会社だったフォード「モンデオ」などに搭載されていたV6エンジンを縦に連結するかたちの6L・V12エンジンを開発。「V12ヴァンキッシュ」を皮切りに、現在に至るまでV12の血脈を護り続けている。同じく前世紀末からBMWの影響下に入っていたロールス・ロイスも「シルヴァーセラフ」以降はBMW由来のV12エンジンが中核を占めるようになった。さらにイタリアでは、戦後にもV12の牙城を護り続けたフェラーリや、その影響を受けたランボルギーニなどにくわえて、メルセデス・ベンツから派生・進出していたAMG製V12を積むパガーニ「ゾンダ」や「ウアイラ」など、スーパーカーやハイパーカー用の心臓部として君臨してきたのだ。

いっぽう、V12ではなくW12という変則的な形態が実用化されたのも、1990〜2000年代のことである。乗用車用として初めてのアプローチは、日本のマツダが模索していた最高級ブランド「アマティ」のために開発された、扇型に3つのバンクが開いた4LのW12エンジンと思われる。ところが大型サルーン「アマティ1000」の試作車まで作られつつも、バブルの崩壊に伴い、ブランド展開計画もろともキャンセルに終わってしまう。

しかし、せっかくV型6気筒エンジン「VR6」を組んだユニークなW12エンジンを開発したフォルクスワーゲンは、自社ブランドの「フェートン」や「トゥアレグ」にくわえて、傘下のベントレーでは「コンチネンタルGT」とその係累、およびSUVの「ベンテイガ」。あるいはディーゼルV12を有していたアウディでも「A8」にW12エンジンを搭載して、量産に成功している。

失われてほしくはない、12気筒の息吹

こうして、1990年代から2000年代にかけて世界的活況を得ていた12気筒エンジンだが、ご存知のとおり現在では風前のともしび。その行く末を危機的なものとしている最大の理由は、2015年のCOP21「パリ協定」にて、温室効果ガス排出量を低減させることが全世界的目標として定められたことにある……、といわれている。

CO2削減が何よりも優先されるべき、との風潮が支配的になった影響を受けて、自動車用のパワーユニットも今世紀初頭以降の「ダウンサイジング」を経て、好むと好まざるにかかわらず電動化へのかじ取りが進められている。

この巨大なうねりの中、高級さや高性能のシンボルとしてスワンソングのごとき最盛期を迎えたV12/W12エンジンも、その大部分がハイブリッド機構つきのV8ないしは6気筒ターボに取って代わられ、今やごく一部の高級スーパーカーないしはハイパーカーのみに許された「最後の楽園」と化しているのだ。

1970年代までの状況に戻った……、といわれればたしかにそのとおりではあるものの、愛すべき「自動車」という乗り物からこのまま12気筒の息吹が失われてしまうのは、あまりにも寂しいことと感じられる。水素やバイオフューエル、あるいはそれらを燃料とする内燃機関の実用化に向けた研究・開発が進み、12気筒エンジンの血脈と美しいサウンドがこの先の世代にも受け継がれることを、いちエンスージアストとして切に願うのである。