40年間、一度も車検を切らずに乗り続けるスカイライン

旧車が好きな理由は人それぞれ。例えば、それが好きで乗り続けたクルマが時の経過とともに古くなってしまったとか、現代のクルマにはない個性的なスタイルに魅力を感じるとか、はたまた、アナログ感がたまらなく好きでダイレクトな運転感覚を求めて、なんて人もいることでしょう。ここで紹介する日産DR30型「スカイライン」乗りの中津畑信弥さんは、新車で購入した友人から譲ってもらったDR30を40年間、大切に維持し続け、現代流のアレンジを加えながら乗り続けている人物。そのポリシーは、あくまでもスタイリングは純正にこだわり、経年劣化でヤレた箇所を修復しつつ、この先の未来につなげるチューニングを施すことでした。

速さを宿命づけられたスカイラインの血統

日産「スカイライン」というクルマは歴代を振り返ってみても、特別な宿命を背負った特殊なクルマである。それは2代目S54型スカイラインGTが、日本グランプリでポルシェ「カレラGTS」を1周だけだが実際に抜いたことから始まった。この瞬間に、スカイラインはどの時代でも「速いクルマでなければならない」ことが存在意義となった。そのため、クルマとしてのパッケージングもそうだが、とくにエンジンについては、どんなモデルよりも先に高性能ユニットが与えられ、その舞台は主にサーキットへと目が向けられた。

オイルショック以降、長らくサーキットから遠ざかっていたスカイラインに、再びオイル臭さとモーターファンの歓呼の交じり合う場所への復帰をもたらしたのが6代目DR30型のスカイラインRSだった。

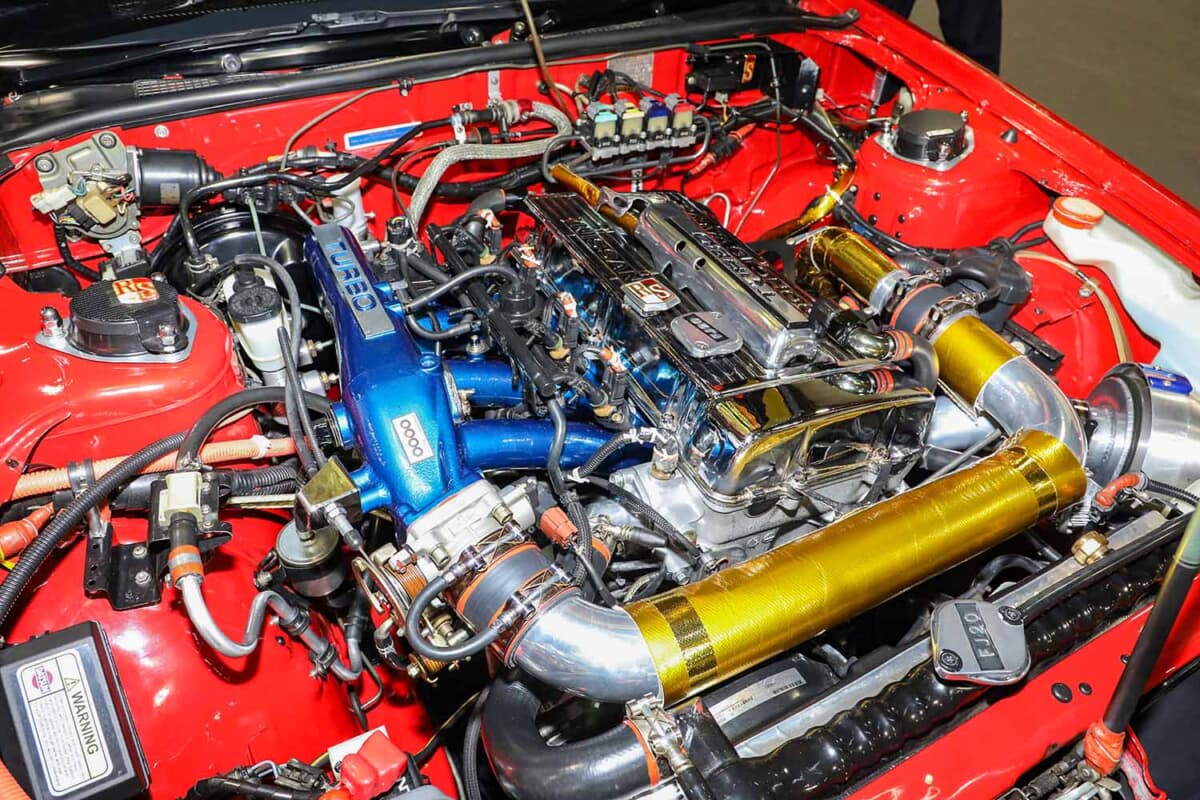

1981年8月に新しい時代のスカイライン像を打ち立てるべく、伝統のサーフィンラインを捨てたスタイリングへと一新したDR30型スカイラインは、同年10月に最強モデルと呼べるRSが加わったことで特別な1台として存在感を大きく示す。中でもパワーユニットである2L 4気筒4バルブDOHCエンジンは、スカイラインにとってGC110型スカイラインGT-R以来のDOHC 4バルブユニットとして注目された。エンジン型式はFJ20ET型で、その機構も画期的で、カムシャフトがダイレクトに吸排気バルブをプッシュするコンペティショナルな方式を用い、そのカムシャフトの駆動をダブルローラーチェーンで行うなど、開発当初からモータースポーツユースに照準を置き、さらにハイパワーを達成すべくターボチャージャーまでも搭載させる最強レーシングユニットとして設計された。

このDR30型スカラインRSにとってターボは代名詞でもあり、市販車においても、それを強く印象付けるべくサイドステップ上部に4VALVE・DOHC・RS-TURBOのデカールを配置してアピールした。

ドッカンターボのせいで、いきなりガードレールに衝突

ここで紹介する中津畑信弥さんも、じつは当時衝撃的なデビューを果たしたFJターボエンジンを持つスカイラインに魅了されてしまったという。もちろん、1982年に富士スピードウェイでレースデビューを果たしたスーパーシルエットRSの登場や、その後のサーキットでの大きな活躍も影響しているが、中津畑さんは、スタイリングよりもエンジンに対して凄く興味が湧き、どんな走りなのかを自らドライブさせて体験したいとずっと思っていたらしい。そんな時、たまたま友人が新車でDR30型スカイラインRSを購入。その友人は車検が切れたら手放すかもということで、秘かに狙っていた。そして、車検のタイミングで友人から特別にクルマを譲ってもらい、晴れてオーナーに!

しかし、喜んでいたのもつかの間、どんな加速をするのか試しにアクセルを踏み込むと期待していたよりも進まない。そこで、さらにアクセルを踏み込むと……一瞬の間をおいてからイッキに腰下から前方に持って行かれる強烈なドッカン加速! そのままテールスライドしガードレールにぶつかってしまった。

この時代、ターボ車はまだ珍しく、中津畑さんも当然ターボは未経験だった。そして、ターボラグなんて現象も知らないまま乗り、パワーの無いクルマと同じようにアクセルを踏み込んでしまったことが大失敗! すべてを知ったのはクラッシュ後だったと話してくれた。その後は、クルマのクセも掴んだので、事故を起こすことなく穏やかに過ごしたという。

>>>2023年にAMWで紹介されたクルマを1冊にまとめた「AMW car life snap 2023-2024」はこちら(外部サイト)