フィアット 127“トリブート・アバルト”

「クラシックカーって実際に運転してみると、どうなの……?」という疑問にお答えするべくスタートした、クラシック/ヤングタイマーのクルマを対象とするテストドライブ企画「旧車ソムリエ」。今回は、日本国内では非常に珍しいイタリアの小型大衆車フィアット「127」をレストモッド化した1台をご紹介します。

正統派のイタリア製ベーシックカー、フィアット127とは?

今や全世界における横置きFF車の大部分に採用されていることから、わざわざ言葉として取り上げられる機会はめっきり減ってしまった「ダンテ・ジアコーザ式前輪駆動」。第二次大戦前から1960年代にかけて、フィアットのテクノロジーを支えた名匠、ダンテ・ジアコーザ博士が考案したことから自然発生的に命名されたものである。

ジアコーザ式が初めて実用化されたのは、1964年にフィアット傘下のアウトビアンキが発売した「プリムラ」。もちろんジアコーザ博士が開発を主導し、その後本命たるフィアット・ブランドでも1969年に小型ベルリーナの「128」が正式発売される。

さらに同じ年には、サブコンパクトカーへの導入を模索するべく、再びアウトビアンキから「A112」が誕生。この成功を確信したうえで、満を持して1971年にデビューしたのが、フィアット「127」であった。

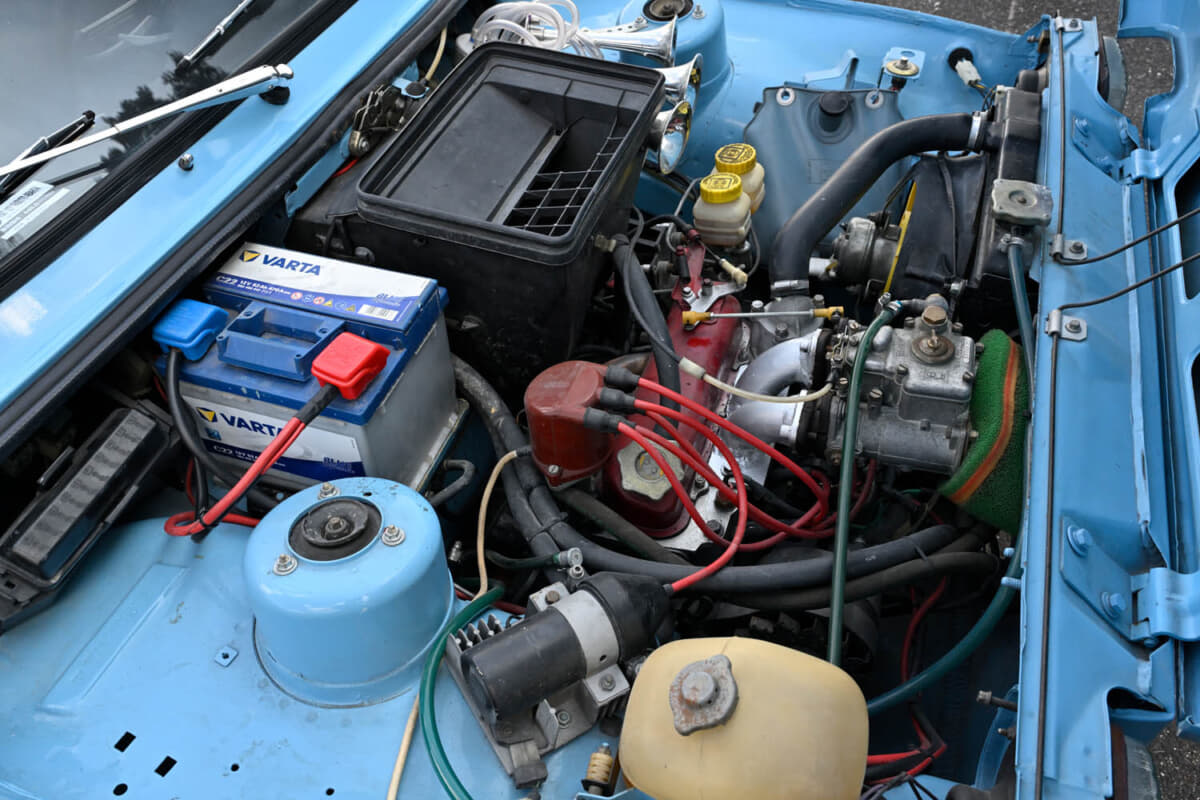

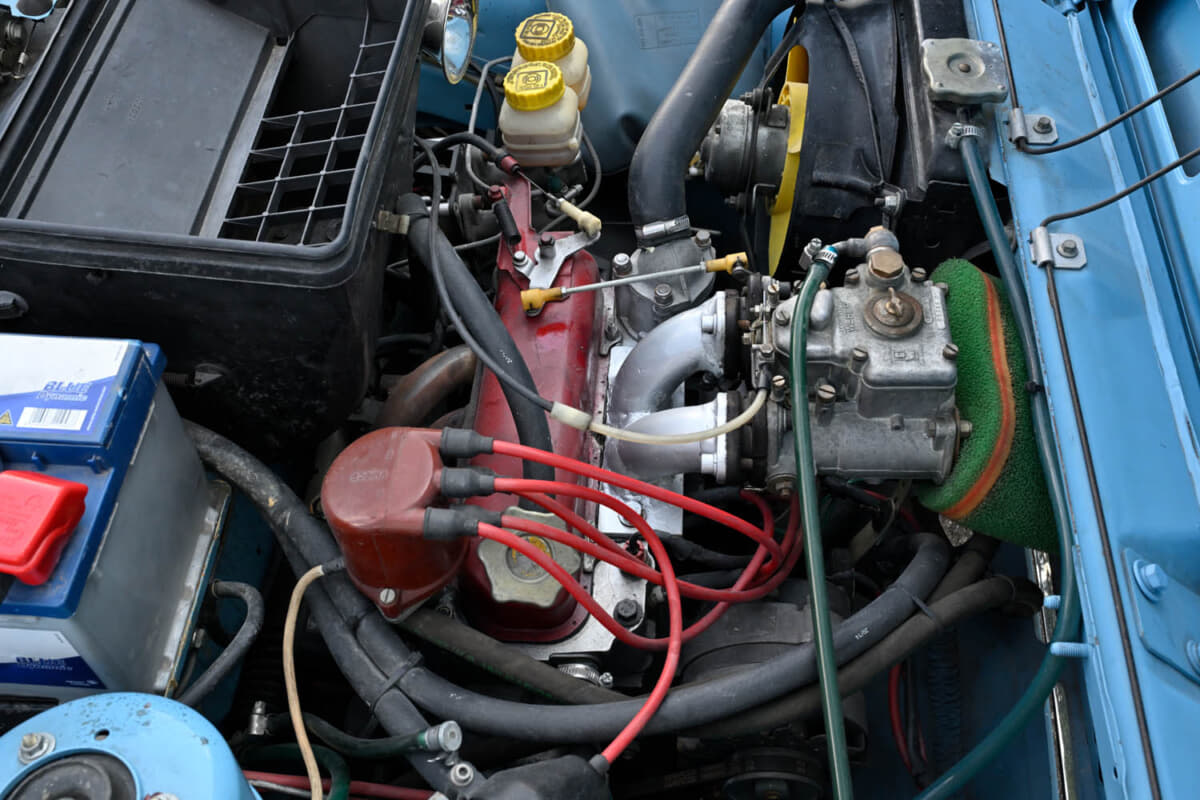

フロントに横置きされるエンジンは、フィアット「850」後期型から継承され、アウトビアンキA112にも載せられた903ccの水冷直列4気筒OHV。そのパワーは47psとささやかなものながら、700kgを少しだけ上回る軽量ボディを活発に走らせるには充分と評価されたようだ。そしてボディデザインは社外コンサルタントとして加入し、フィアットの社運を賭けた127のスタイリングを、20歳代半ばの若さで任されることになったピオ・マンズが担当した。

127の正式デビューを待たずして、1969年にわずか29歳の若さで逝去してしまったピオ青年にとって、このタスクが相当な重圧をともなうものだったことは、容易に想像がつく。しかし、ピオは持てる才能と知見をいかんなく発揮。彼が学んだ「ウルム造形大学」の源流のひとつである独「バウハウス」的、あるいは現代のミニマリズムを予見したかのごとく簡潔な、しかし独特の造形美を感じさせる秀逸なデザインは、1971年の正式リリース直後から、当時の識者から高い評価を受けることになる。

70年代の欧州における小型車の定型ともいうべき傑作車

誕生早々から大ヒットを博した127は、当初2ドア版のみのラインアップだったが、翌1972年にはテールゲートを備えた「3P(トレポルテ)」も追加。デビューからわずか3年後に相当する1974年6月には、フィアットより、トリノ・ミラフィオーリ本社工場からラインオフした127が100万台に到達したと発表された。これは、以前のベストセラーである「セイチェント(600)」が100万台の生産に7年を費やしたことと比べれば、まぎれもなく快挙であった。また、デビューイヤー翌年の1972年には、128に続いて「ヨーロッパ・カー・オブ・ザ・イヤー」を獲得するなど、この時代の欧州における小型車の定型ともいうべき傑作車となった。

ちなみに1978年以降には、1050ccの4気筒SOHCエンジンに、アバルト製のマフラーを与えたスポーティバージョン「127スポルト」も設定されたものの、正式なアバルト版はアウトビアンキA112のみの特権とされ、フィアット127に用意されることはなかった。

しかし今回の試乗車両は「127 トリブート・アバルト」と銘打ち、イタリアと日本のフィアット/アバルト・オーソリティが持てる知識と技術を駆使して製作した、夢の1台となっていたのである。