1930年代の欧州レースで絶対王者の座を確立

ファジオーリはハンマーを投げつけた後、ヨーロッパのレーシングコースから姿を消したが、カラッチオラは以前よりも増してメルセデス・ベンツで野心的に走り回った。

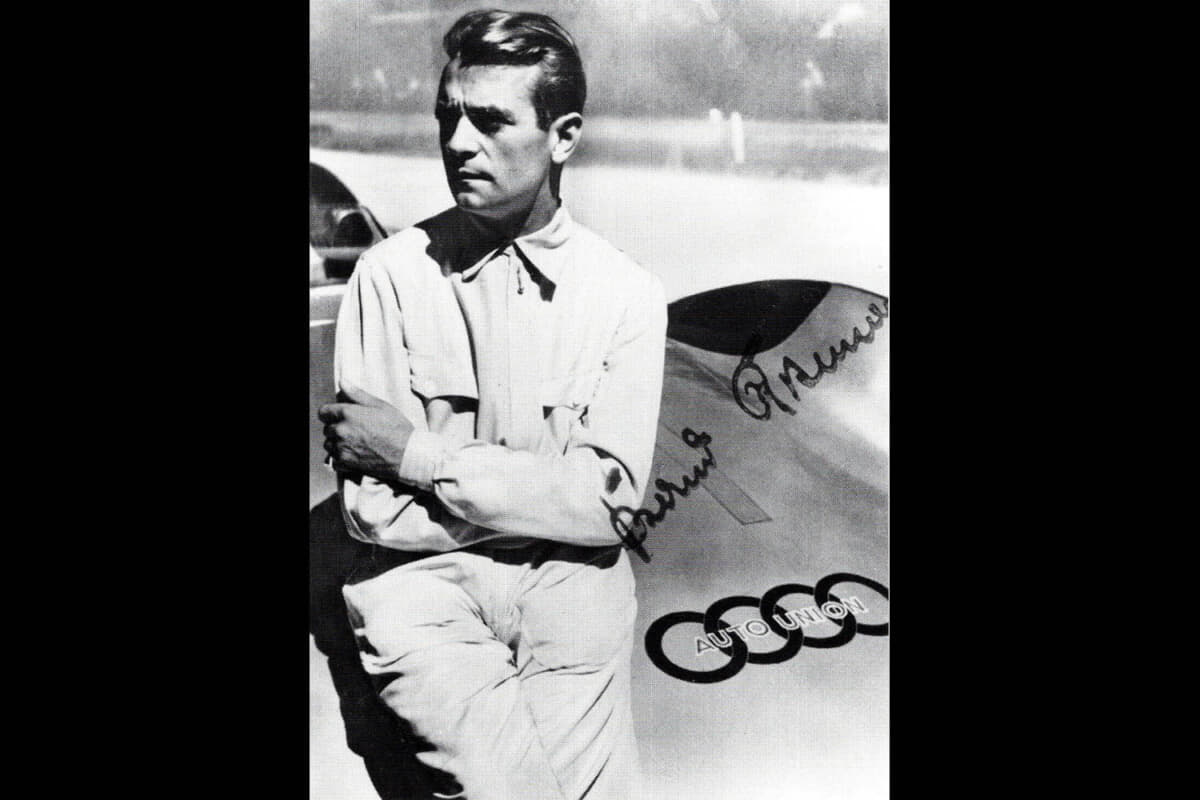

それでも、16気筒のレーシングカーと若いベルント・ローゼマイヤーを有するアウトウニオンは、メルセデス・ベンツにとって強力なコンペティターであった。1937年7月25日、ニュルブルクリンクのドイツGPのプラクティスでローゼマイヤーは信じられないラップレコードを出した。9分46秒2、カラッチオラよりも18秒も速かった。

しかし、レースではこの若いアウトウニオンのドライバーは不運であった。彼は2周目までトップを走っていたが、その後コースアウトし、縁石でホイールを凹ませてしまった。ズタズタのリアタイヤで彼はピットまで転がしてきた。ホイール交換後、夢中で彼は再び走り出した。彼は他のドライバーよりも速かったが、再びコースから外れ、ストローバリアを押し倒した。そして再度走り出した。よく健闘し、第3位でゴールしたが優勝するには至らなかった。

他のドライバーはレコードを樹立することもなかったが、そのかわり時計のように正確で冷静に用心深く、タイヤやエンジンを労って走るドライバーがいた。ルドルフ・カラッチオラだ! この勝利は、ルイ・シロンと別れて、カラッチオラと結婚していた“ベビー”・ホフマンにとって、遅すぎた結婚祝いとなった。

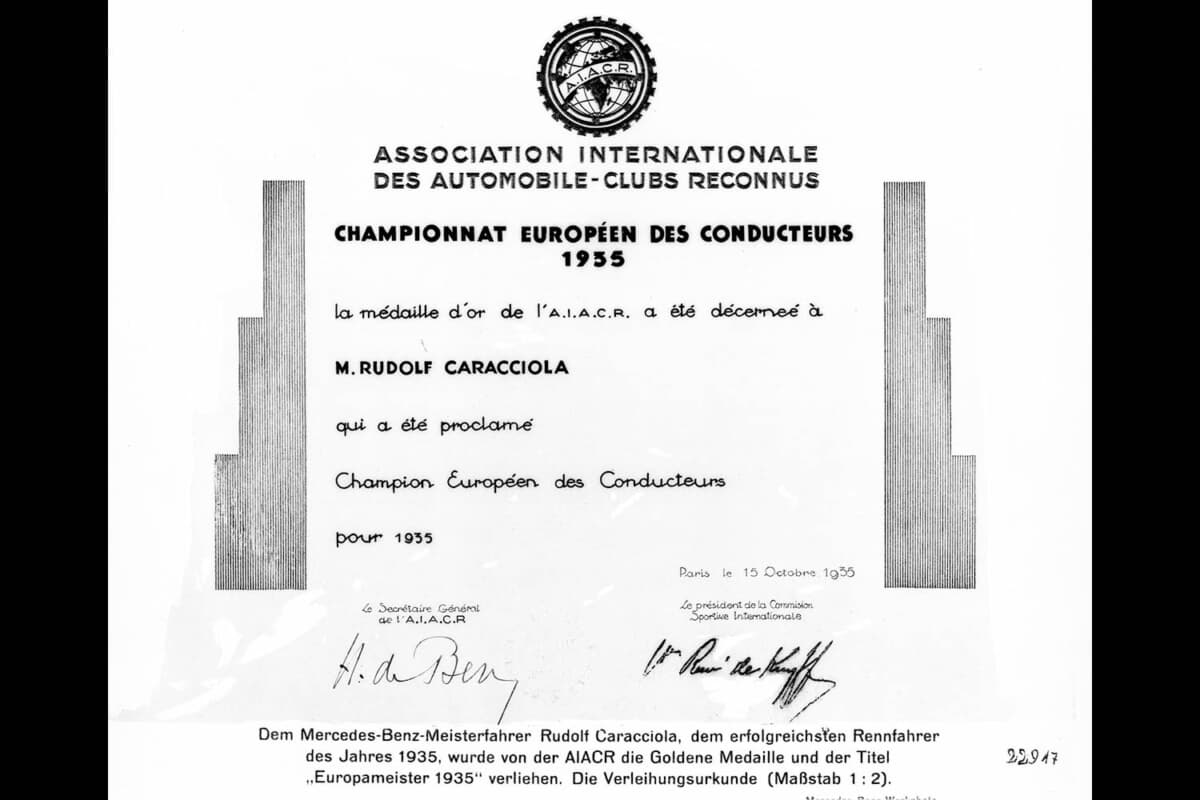

1937年、メルセデス・ベンツW125シルバーアローはアウトウニオンのクルマより文句なしに優れていた。ルドルフ・カラッチオラは今まで以上の力を出し、いく度もGPで優勝を飾り、1937年には第2回目のヨーロッパ・ドライバーズチャンピオンになった。合計すると、1930年代に3回もヨーロッパ・ドライバーズチャンピオンになり(1935年、1937年、1938年)、ヨーロッパ・ヒルクライムチャンピオンを3回連続で(1930年~1932年)獲得した。とくにヒルクライムレースでは、1930年8月9日から10日にかけて行われたクラウゼン・パス・ヒルクライムレースで、メルセデス・ベンツ「SSK」を駆ってカラッチオラが優勝したのは周知の通りである。

世界スピード記録への挑戦!

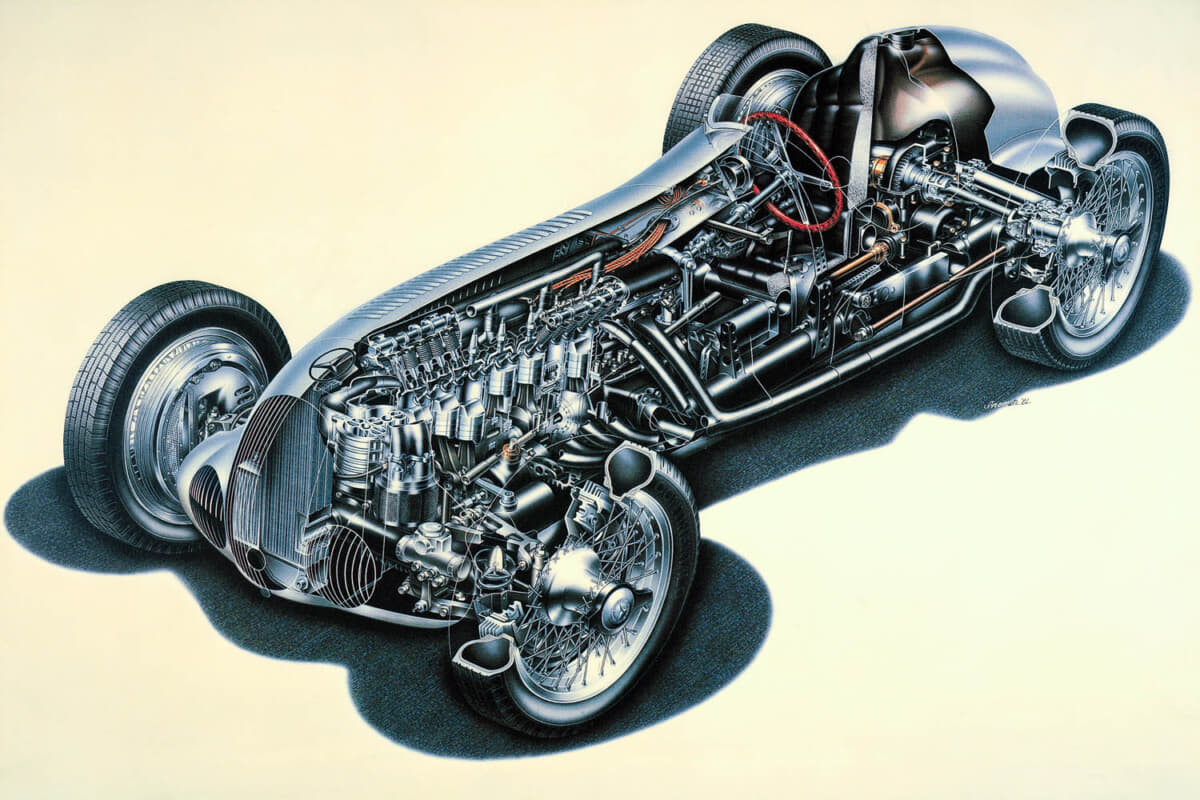

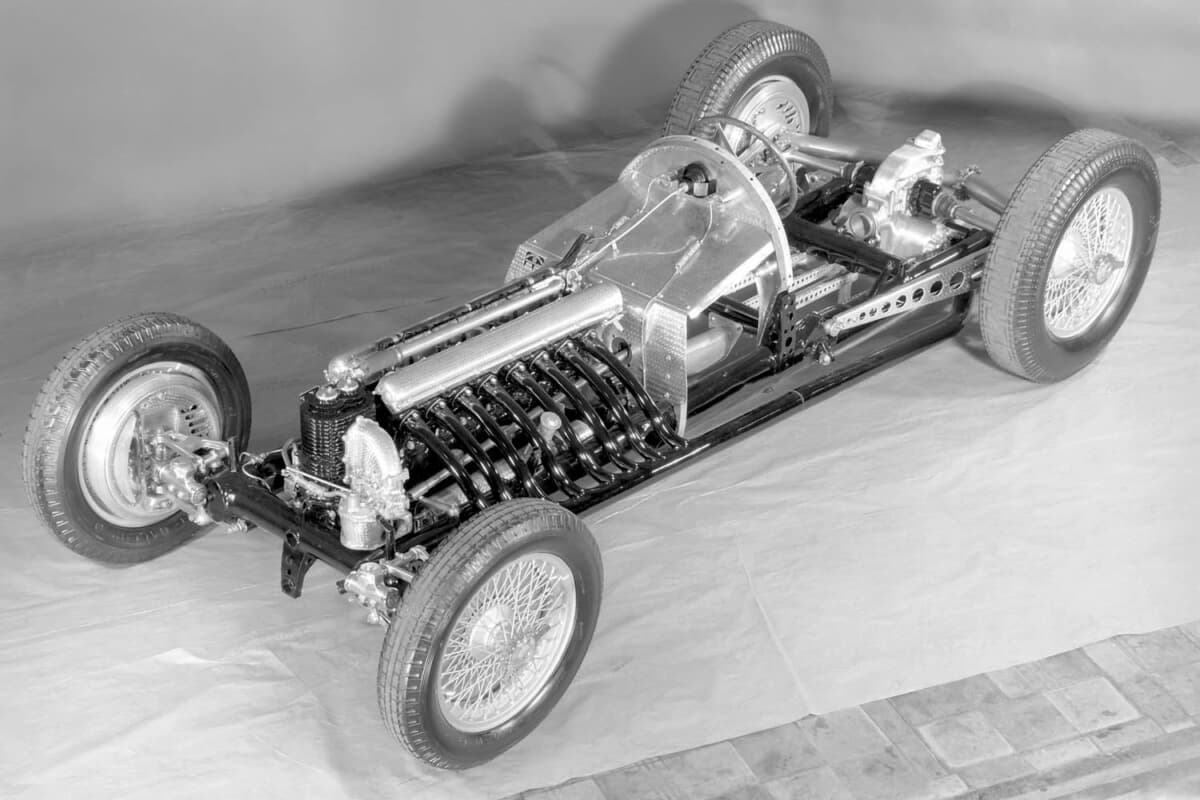

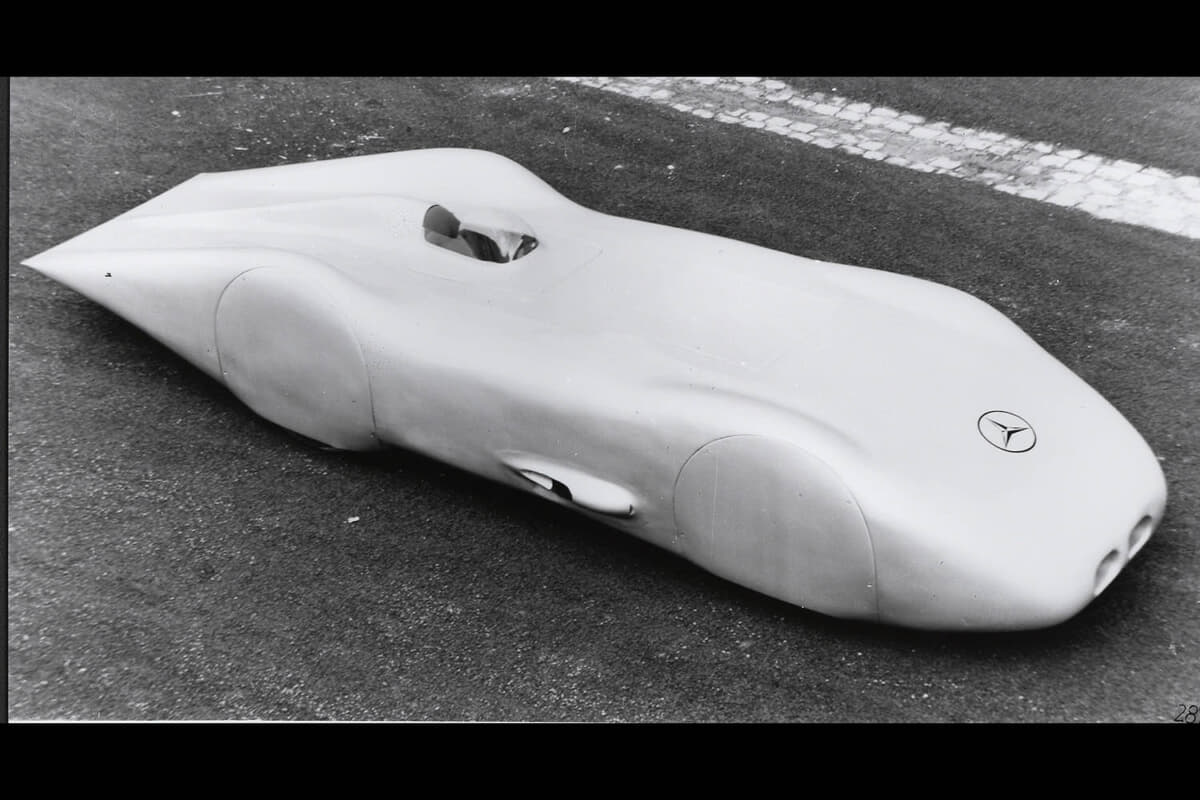

1936年に入るとメルセデス・ベンツはV12気筒4.80Lで540psを発揮するエンジンを搭載した、ほぼ完璧に近いストリームライン・レーサーを造った(W25ベース)。1936年10月と11月にアウトバーンのフランクフルト~ダルムシュタット間(1935年開通)で、名手ルドルフ・カラッチオラはクラスB(5L~8L)でフライングkm(助走した状態から1km区間での平均速度を計測)・364.4km/h、同マイル・366.9km/hを含め、計6つの世界記録を樹立、最高スピードは371.9km/hを記録した。

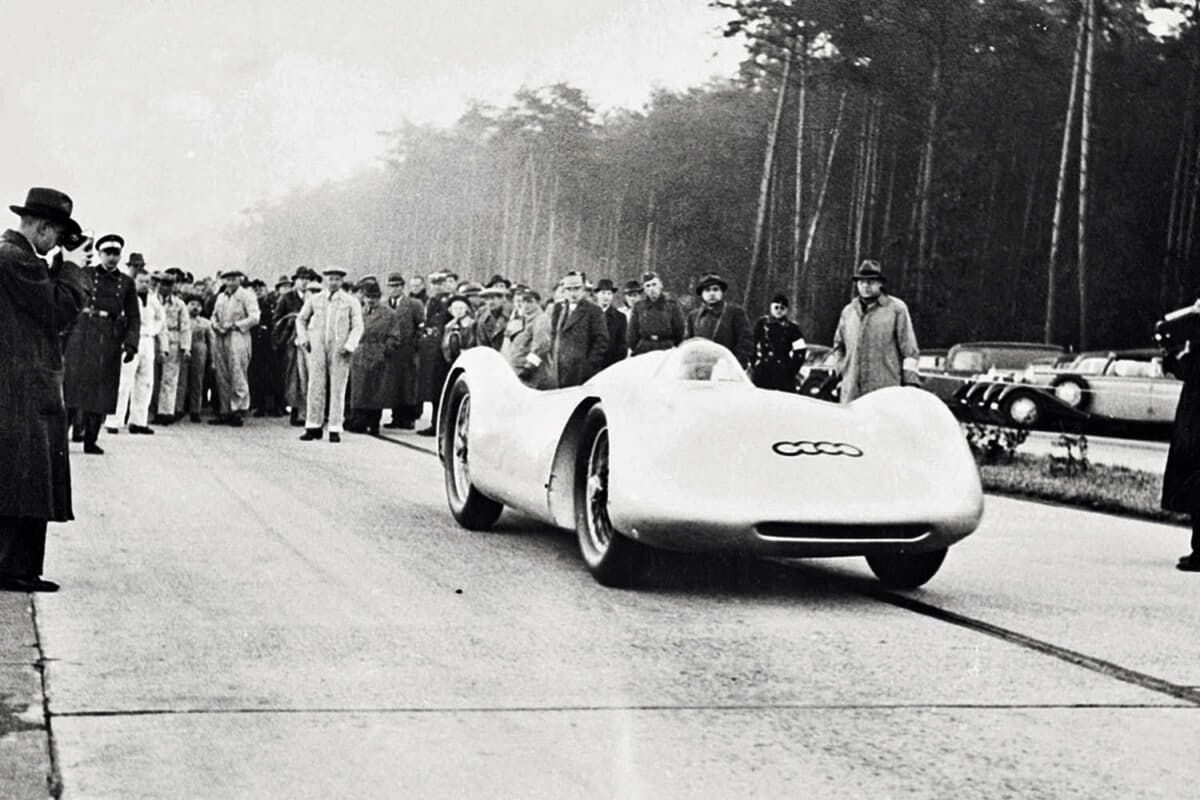

それに対してただ1人の男が、優勢なメルセデス・ベンツの前に必死になって立ちはだかった。アウトウニオンのベルント・ローゼマイヤーだ。ベルントは決してあきらめなかった。つまり、レースでほとんど勝ち目がなかった時でも彼はアウトウニオンのストリームライン(タイプC)に乗り、カラッチオラが速く走れば走るほど、さらに速く走ろうとした。フランクフルトのアウトバーン(ダルムシュタット)で1937年10月、彼はマイルとkmのフライングスタートで406km/hの記録を樹立した。

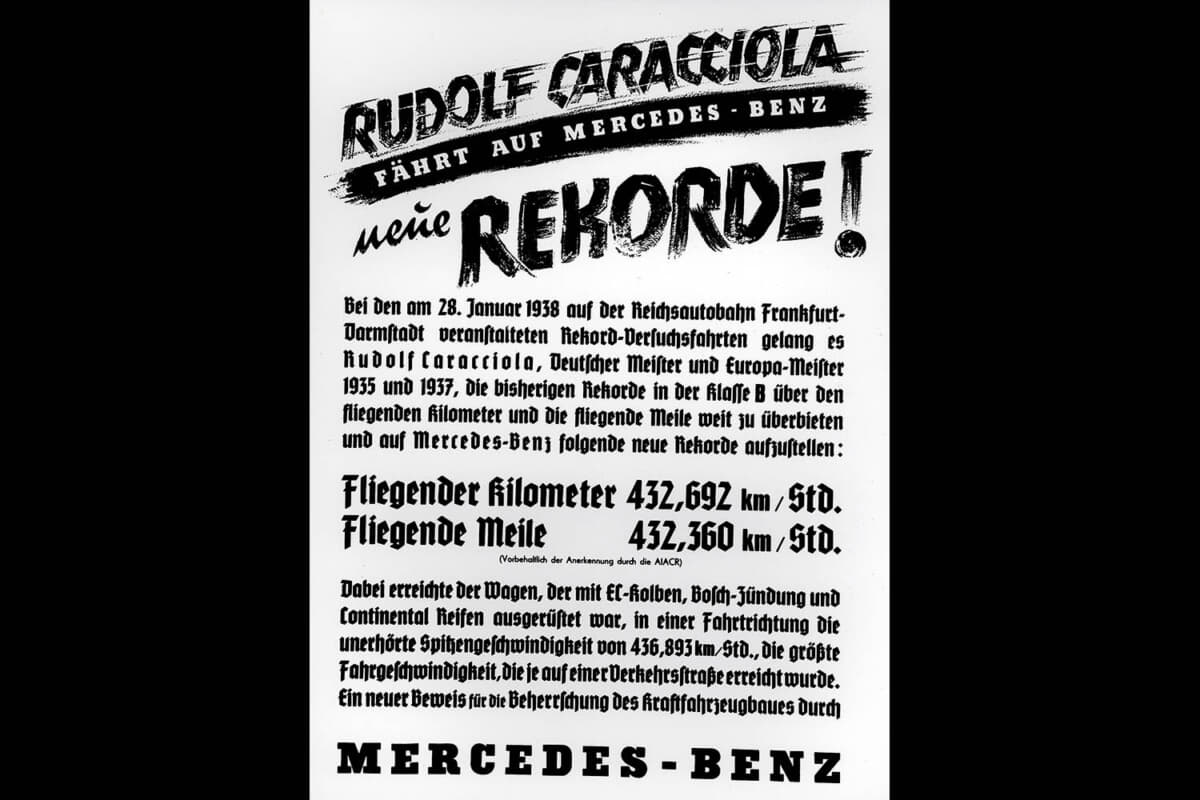

そこで、メルセデス・ベンツとカラッチオラはその面目にかけてもこれを打ち破らなければならない破目になった。メルセデス・ベンツの技術陣は1936年のストリームライン(W25ベース)のV12エンジンを5.67L・736psにまで拡大し、1938年1月には改良されたストリームラインが間に合った(W125ベース)。

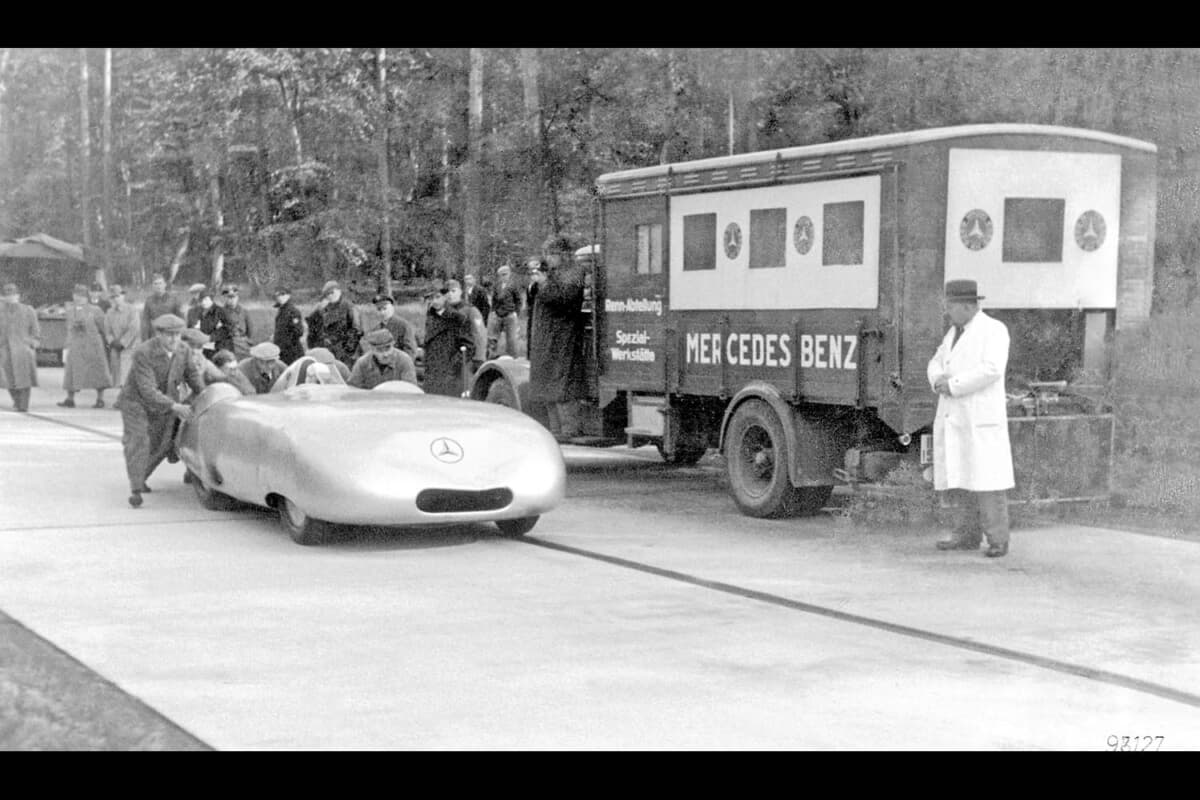

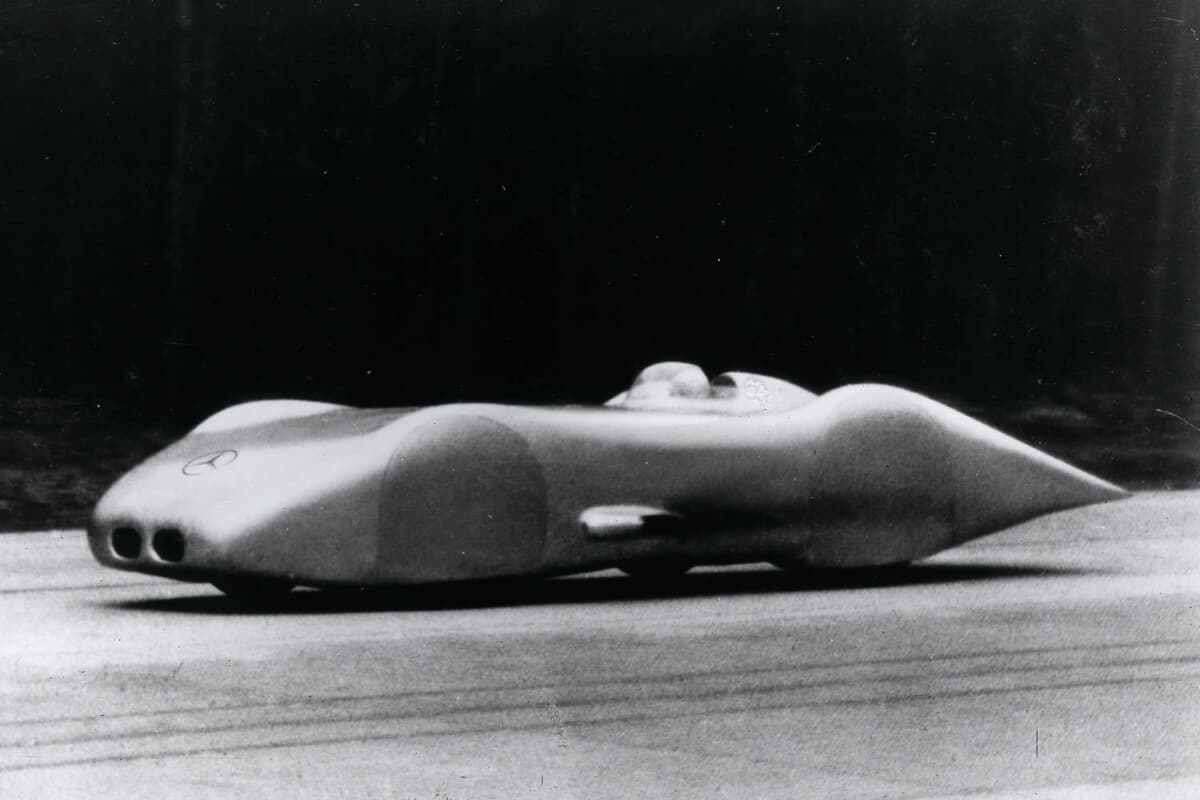

1938年1月28日の8時10分、カラッチオラはタバコをもみ消した。彼は妻の“ベビー”・ホフマンにキスをし、そしてダックスフントのモリッツを撫でた。それから彼はこのストリームライン(W125ベース)に乗った。

「準備完了、コースは封鎖」

とコース審判が知らせた。ノイバウアー監督はルディの肩をもう一度ポンと叩き、プレキシグラスのフードをドライバーシートの上で閉めた。エンジンが吠え、メルセデス・ベンツは走り去った。どんどん速度を増し、彼は銀の点のように地平線に消えて行った。コンプレッサーの澄んだ歌声だけがまだ空中に漂っていた。

30分後に全ては終わった。往復走行は成功した。ルドルフ・カラッチオラは世界記録を奪回した。彼は、フランクフルト~ダルシュタット間の完全に平坦なアウトバーンでフライングkm・432.69km/h、フラインングマイル・436.36km/hというクラスB(5L~8L)の大記録を樹立した(これは2017年に破られるまで、80年近くにわたり公道上の最高速度記録であった)。

突然、若い男が祝福する群衆をかき分けて進み出てきた。彼は褐色のスポーツシャツを着、そしてチロリアンハットを右耳の上に傾けてかぶっていた。彼こそがベルント・ローゼマイヤーだった。

「やったね、ルディ」

と彼は微笑んだ。

「だけど、今度はオレの番だぜ」

と……。しかし、彼の次の試走は悲劇に終わった。9.2km地点で400km/h以上のスピードを出したアウトウニオンカーはコースアウトした。横風にあおられてマシンは大破し、ローゼマイヤーは帰らぬ人となり、アウトウニオンの再挑戦には至らなかった。

|

【ルドルフ・カラッチオラ】 1901年1月30日にレマーゲンで生まれ、1959年9月28日に西ドイツのカッセルで死去、逝年58歳。彼は1920年から1950年代にかけて活躍したメルセデス・ベンツのもっとも偉大なレーシングドライバーで、レントゲンの目を持つとも言われ、雨のレースにめっぽう強く「雨天の名手」(ドイツ語でRegenmeister:レーゲンマイスター)ともいわれた。 つねにアルフレッド・ノイバウアー監督の指示通り、ラップスピードを正確に守って走った。コーナーのクリッピング・ポイントは5cmと狂わず、何回サーキットを回っても同じ軌跡をトレースして走ったという伝説すらある。優れたコーナリングテクニックと、時計のように正確で、しかもつねに冷静でクルマを巧みにコントロールするドライビングスタイルの持ち主。 その優勝歴は149回に及び、レーシングカーでヨーロッパ・ドライバーズチャンピオンの座に3回もなり(1935年・1937年・1938年)、ヨーロッパ・ヒルクライムチャンピオンに3年連続(1930年・1931年・1932年)で輝いた。レース活動引退後の1956年からはメルセデス・ベンツの特別販売活動に大いに貢献した。 【アルフレッド・ノイバウアー】 メルセデス・ベンツの「偉大なレース監督」として伝説化している。1891年3月29日にモラヴィア・ノイディトシャイン(現在のチェコ)に生まれ、1980年8月22日ネッカル川沿いアルディンゲンの自宅で死去、逝年89歳。メルセデスのレーサーであったが、レーサーよりもレース管理能力に優れ、1926年にメルセデス・ベンツのレース監督となった。 レース状況やドライバーが取るべき戦術判断を小旗や信号板、指の合図でドライバーに伝達する「ピットサイン」を初めて考案した。彼はピットの中では厳格であり、勇気と沈着性を持ち合わせ、レースにかける情熱は並々ならぬものであった。 そして最高の統率力で管理運営し、各状況に適した戦術でメルセデス・ベンツのレース監督として数多くの勝利を手中にした。総計160レースに参戦し監督を務め、その半数以上となる84勝を挙げている。レースを離れればじつに優しい好人物で誰からも愛され、美術の愛好家でもあった。レース活動引退後はメルセデス・ベンツミュージアムの館長に就任。7年間奉職してメルセデス・ベンツの名車収集および広報活動を活発に行った。加えて、自伝の執筆やレースの歴史に関する講演活動なども実施した。 |

■参考文献:”Männer, Frauen und Motoren”, Alfred Neubauer, 1953