漫画『サーキットの狼』連載開始から50年! スーパーカーブームを振り返る

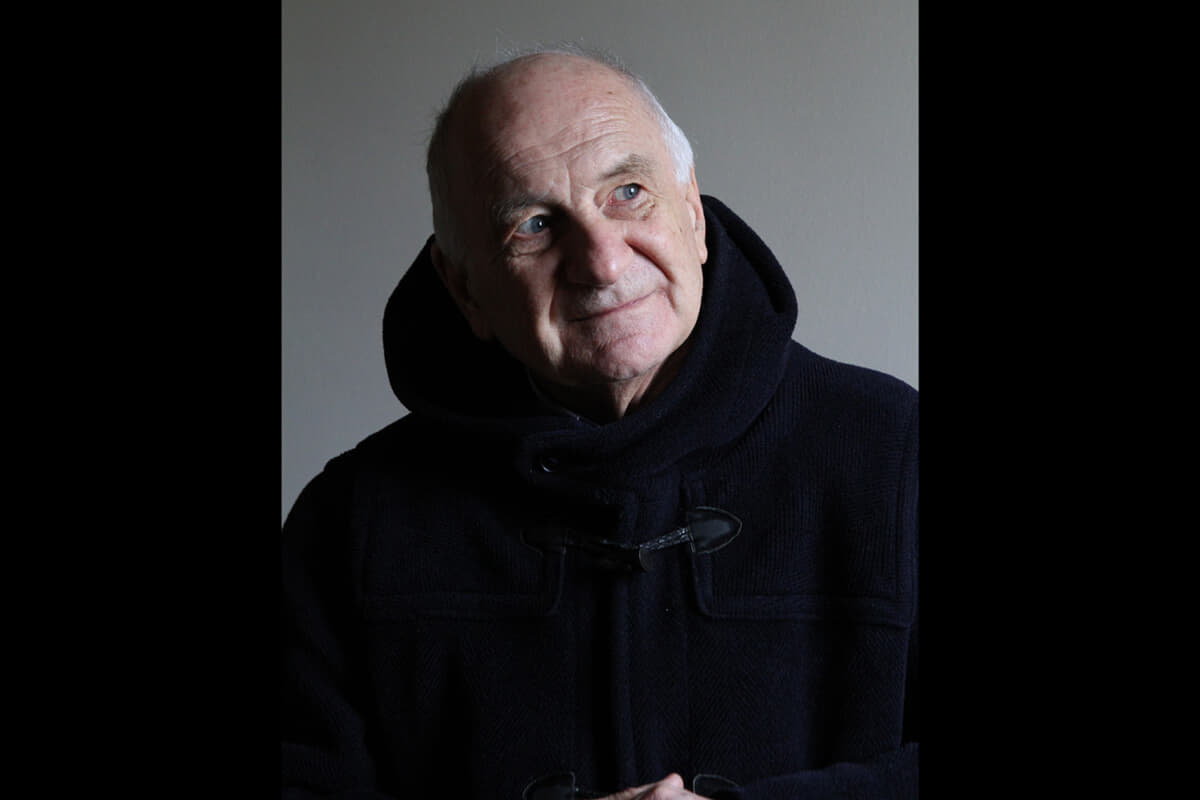

1970年代後半に日本を席巻した「スーパーカーブーム」のきっかけは、池沢さとし(現・池沢早人師)さんによる漫画『サーキット狼』の大ヒットでした。その連載開始が週刊少年ジャンプ1975年1月6日号(発売は前年12月10日)ということで、AMWでは2025年を「スーパーカーブーム50周年」と見立て、当時の熱狂を知る皆さんに思い出を振り返ってもらうことにしました。今回は、AMW編集長の西山嘉彦です。

幼稚園児のとき『サーキットの狼』を読み込む

1971年生まれの私が漫画『サーキット狼』を読み込んだのは、幼稚園のころでした。6歳年上の兄がいたため、単行本がわが家に1巻からその時の最新刊まで揃っていたのです。それは当時の私にとっては福音館の絵本と同じで、文字を覚え、世の中を知るための入り口でもありました。ということで、同じ歳のクルマ好きと話してもクルマに対する原風景はほぼ一致しません。なぜなら、私の世代が夢中になった漫画は『よろしくメカドッグ』。しかし、『よろしくメカドック』が全盛期だった頃の私は漫画から距離をおいていて、部屋にあった漫画はすべて——『サーキットの狼』も処分していたのでした。

そんな訳ですから、カメラを持ってスーパーカーを撮影していた当時のスーパーカー少年には少し年齢が幼かったのです。そのかわり、コーラやファンタの王冠を集めるために、近くのボーリング場などを巡っていたことを覚えています。もちろんスーパーカーカードを兄と一緒に集めたりもしましたが、当時の記憶でもっとも覚えているのは、毎月1000円のお小遣いをもらってはトミカのミニカーを買いに行ったことです。当時は1台250円(消費税なし)だったので、毎月4台購入することができました。トミカの収集は小学2年生くらいまで続きました。

カウンタックこそがヒーローでした

さて、そんな少年にもなっていないニシヤマが当時好きだったクルマは、当然ながらロータス「ヨーロッパSP」。リアにどデカいGTウイングが装着されていることが必須です。これは漫画の主人公の愛車だったから当然の成り行きです。

聖戦士ダンバインだったらダンバインかビルバイン、重戦機エルガイムならエルガイムかエルガイムMk-IIのプラモデルをたいていの子供が購入するのと同じ原理です。その次に手に入れるプラモデルこそが、実は好きなロボキャラだったりします。この法則を当時の私に当てはめると、ランボルギーニ「カウンタック」こそがまさにそれに当てはまります。しかもプラモデルやミニカー、その他関連グッズではロータス ヨーロッパをはるかに凌ぐ数を所有していました。

いまでこそ、ミウラの美しさに惚れ惚れしますが、それは当時、BMW 3.0CSの美しさを理解できなかったのと同じで、ミウラより断然カウンタックこそがアイドルだったのです。さらに付け加えると、リトラクタブルヘッドライトは閉じている方がカッコイイと思っていました(それは今でも)。

スーパーカー三昧だった四十代

さて、そんな幼少期を経て成長し就職する段階で、自動車メディアという選択は1ミリもありませんでした。クルマはあくまでも自分のライフスタイルの一部であり、自分を表現する手段だと考えてはいましたが、雑誌編集者を志していたものの、クルマ雑誌という選択は思いもつきませんでした。20代前半の私にとってクルマ雑誌はあまりにも狭い世界のものだったのです。

もっとアートやライフスタイル全般のジャンルに携わりたくて、映像制作会社から移った出版社は建築雑誌では知られた版元でした。それがなぜ、クルマ雑誌へと移ったのかといえば、「もっと自分の生活の範囲内のこと」を手掛けたくなったから。当時はまだ賃貸マンション暮らしだったこともあって、建築でも注文住宅ですら自分の手の届く範囲のリアルな世界ではなかったのです。そのため熱量込めて誌面を作ることができなかったというわけです。建築史や意匠に特化した内容であれば気持ちも込められたのですが、施主に寄り添った特集や建築基準法・積算などの特集には、まったく気持ちが入らなかったのですね。

前置きが長くなりましたが、「どんなジャンルだったら熱量を込めた編集ができるのか」を考えていたときに、そういえばずっとクルマは好きだったよなぁ……と漠然と頭に浮かび、ひょっとしたらクルマ雑誌なら熱量持って編集できるかもという淡い期待とともに次の版元へと移ったのでした。この後のことは省略しますが、また別の版元に勤めていたある日、突然「来月からROSSOの編集長ね」という辞令を受け、スーパーカー専門雑誌に異動になったのでした。

スーパーカーといえば、幼稚園時代にワクワクした『サーキットの狼』へと記憶は繋がります。当時スーパーカーに夢中になった感覚で雑誌を作ればいいんだな、ということでしばらくスーパーカー専門雑誌を作ることに。

カウンタックの生き証人たちから当時の物語を

そこで、真っ赤なウルフカウンタック(1号機)を誌面で扱ったときは、感激モノでした。まさに幼い頃にスーパーカーカードなどで見ていた現車ですから。そしてイタリア本国で、このカウンタックの生みの親であるスタンツァーニさんのインタビュー取材を何度か行うことができたときのことは今でも忘れられません。きっと、大ファンのアーティストや作家に会ったときはこんな感じなんだろうなぁ、と。さらに、ランボルギーニの創始者であるフェルッチオの生家、しかも彼が使っていたという部屋を訪れたときのことも忘れがたき思い出です。彼がいなければ、そもそもカウンタックも誕生しなかったのですから。

そして、ランボルギーニの伝説的テストドライバーであったボブ・ウォレスの後任ステルツェルさんも何度も当時のことを取材させてもらいました。ステルツェルさんはウルフカウンタックだけでなく、BMW M1のランボルギーニ側の開発ドライバーその人だったのです。スタンツァーニさんもステルツェルさんも、いまはもう鬼籍に入られてしまいました。『サーキットの狼』を読んでカウンタックの存在を知った私が、40年近く後にそのカウンタックにゆかりのある人をイタリアで取材することになろうとは、なにかのご縁を感じずにいられません。

ただ、ひとつ実現できていないことがあります。それはショーに出展するためのカウンタックのプロトタイプを製作していた納屋を探し出すことです(どうしてサンタアガタ・ボロネーゼの本社ファクトリーではなく、トリノ郊外にある農家の納屋で製作されていたのかは長くなるのでここでは割愛します)。これは、当時ベルトーネにいたアリーゴ・ガリッツィオさんから直接伺った話で、その納屋で製作していたカウンタックのプロトタイプを見た人が、ピエモンテ州の方言で「クーンタッチ(ワオ!)」と唸ったことから車名が「Cauntach」になったということでした。その納屋を探し出そうと思っていましたが、ガリッツィオさんもお亡くなりになり、私も別の編集部に異動となったために叶わぬ夢となりました。ご縁があれば、いつの日かこのカウンタックの名が生まれた納屋も探し出して訪れてみたいなと思っています。