チンクだけどチンクじゃない? オーストリア製のシュタイア・プフ

名門「ボナムズ・オークション」社は、2025年2月6日に「LES GRANDES MARQUES DU MONDE À PARIS(パリに集う世界の偉大なブランドたち)」と銘打ち、レトロモビルに訪れる目の肥えたエンスージアストを対象とした大規模オークションを開催しました。今回はその出品車両のなかから、一見したところフィアット「ヌォーヴァ500」に見えながらも、少なくともエンジンは別モノというマイクロカーのシュタイア・プフ「500D」を俎上に載せ、そのあらましと注目のオークション結果についてお伝えします。

自社製フラットツインを搭載した、シュタイア・プフ 500Dとは?

ひと目見ただけではおなじみの可愛いフィアット「ヌォーヴァ500」ながら、よくよく見るとフロントマスクにはあまり見慣れない装飾が施され、エンジンフードの形状も異なる。この小さなクルマは、フィアットのライセンス生産を行っていた「シュタイア・プフ(Steyr-Puch)」が送り出した、オーストリア版チンクエチェントなのだ。

シュタイア・プフは、メルセデス・ベンツの歴代「Gクラス」やフィアット「パンダ4×4」、日本ではBMW「Z4」(G29系)の姉妹車であるトヨタ「GRスープラ」(A90系)の生産も受託してきた「マグナ・シュタイア」の前身。もとを辿れば猟銃の製作からスタートしたという、オーストリアの銃器メーカーだった。

第一次世界大戦中の1915年には自動車生産にも進出し(銃器部門は分社化され「シュタイア・マンリヒャー」として現存)、さらに1935年に「オーストロ・ダイムラー」との合弁会社「シュタイア・ダイムラー・プフ(Steyr-Daimler-Puch)」を設立する。

しかし第二次世界大戦の終結後、シュタイアは自社開発による乗用車の生産を再開せず、代わりにイタリアのフィアットのライセンス生産を開始。「500トポリーノ」の最終型である「500C」や「1100/103」などをオーストリア市場向けに生産・販売していた。

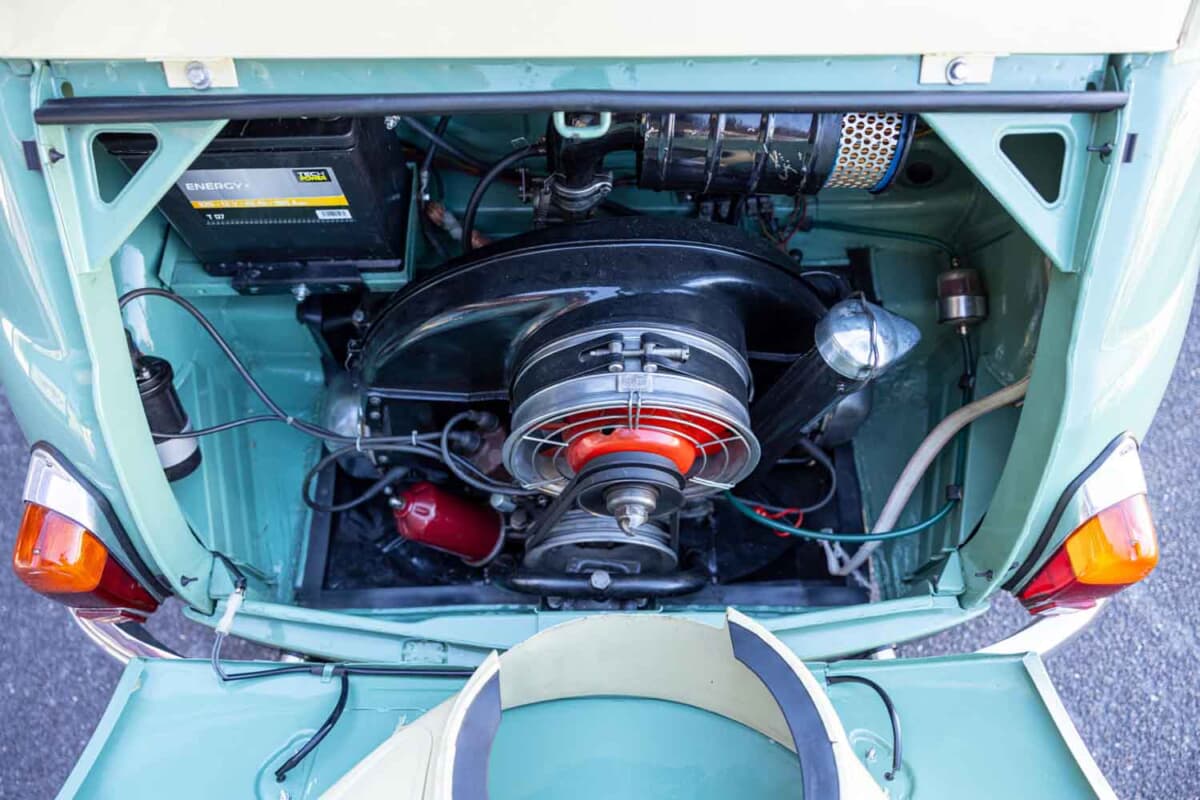

リアサスペンションも専用品だった

そしてイタリア本家版のデビューと同じ1957年、シュタイアはヌォーヴァ500のオーストリア版シュタイア・プフ「500D」の生産を開始するのだが、パワーユニットとして選んだのはフィアットのオリジナル直列2気筒OHVエンジンではなく、独自に開発した水平対向2気筒OHVエンジン。

これはキャビン後部のスペースを拡充するためだったといわれているいっぽうで、パワーの点でもフィアット版の16psを上回る、20psをマークしていた。また後輪のサスペンションも、本家フィアット版とは異なる専用のスイングアクスル式独立懸架とされた。

ちなみに、1964年にはエンジンを660ccに拡大、27psとした「650TR(ラリー)」も500Dの上級・高性能バージョンとして追加。さらなるチューンアップで40ps超えのハイスペックを獲得した「650TR-II」も設定される。

そして650TR/TR-IIは、同時代のフィアット・アバルト「695」のライバルとして、モータースポーツでも大活躍。1966年シーズンには、650TR-IIが欧州ラリー選手権でクラスチャンピオンを獲得したと伝えられている。