メルセデス・ベンツのシート造りは生地に至るまで妥協なし

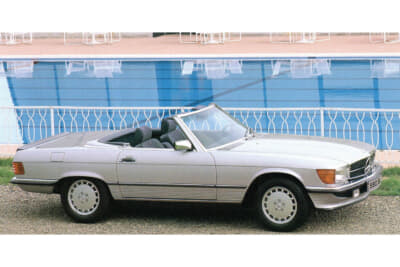

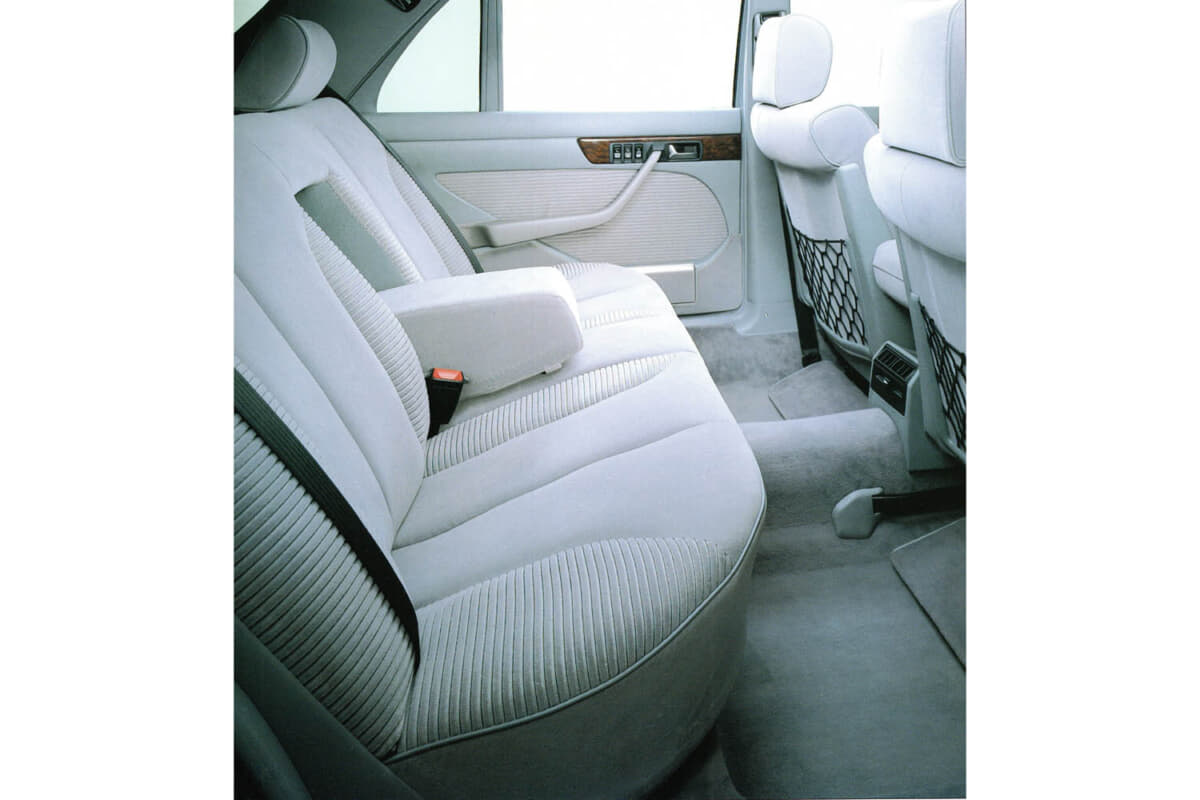

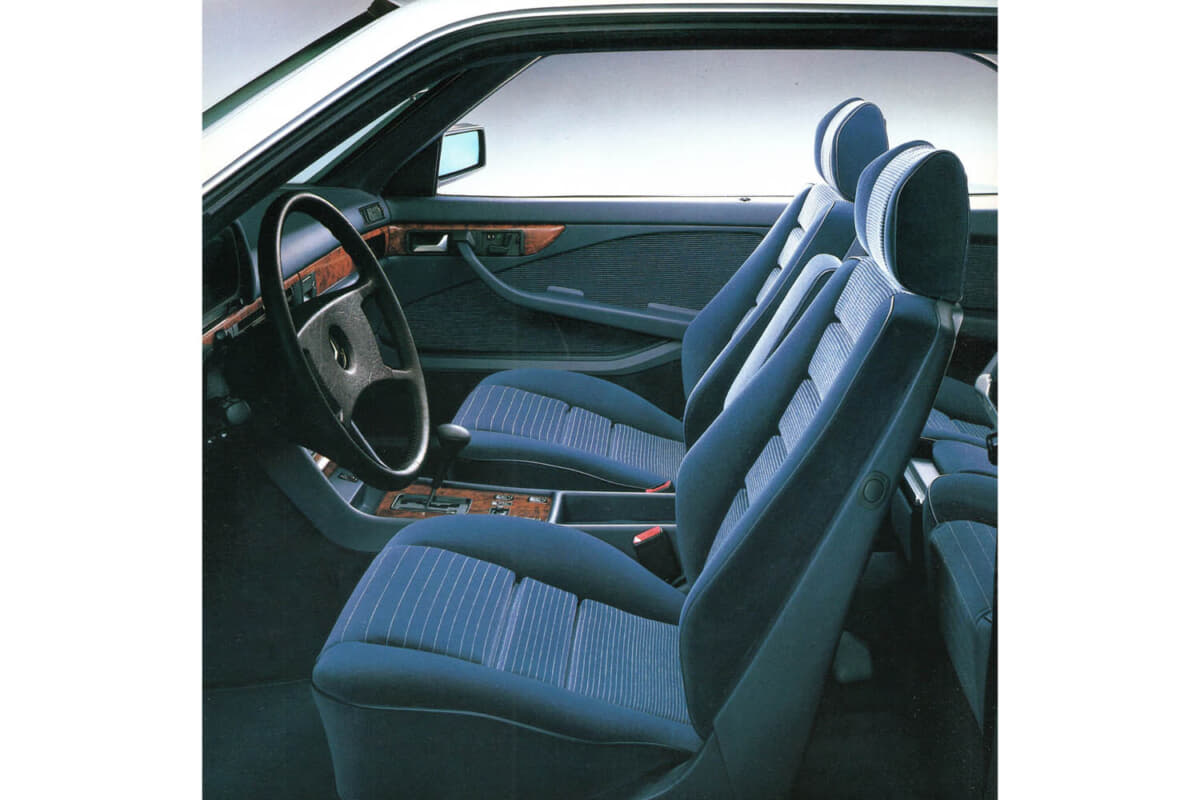

40年にわたりヤナセで活動してきた筆者が現役時代、オーナーから「メルセデス・ベンツは特にロングドライブしても疲れない」とよく言われました。今回は、メルセデス・ベンツ独自のシート造りにおける、生地へのこだわりを掘り下げて紹介します。一般的に、現在のクルマのシートに使用されている表皮は布のファブリック、本革、人工皮革のエクセーヌ&アルカンターラが多く3強と言われていますが、中でも本革は手触りが良く高級感がある素材です。

メルセデスの本革の最高品質は「2歳の南ドイツ産の雄牛」

本革を使用することにより、本革の持つ独特の香り、見た目の質感、触れた時の感触がインテリアに高級感を与える。このため、メルセデス・ベンツでは厳格な基準が適用され、高品質の本革と考えているのが「2歳の南ドイツ産の雄牛」である。この雄牛は、選ばれた飼料だけを与え、状態を常に監視し、「牛舎」で注意深く育てられる。また有刺鉄線を使用しないで育てる等、最高の条件下で育てられる。

放牧して飼われる牛の場合、地面に腹をつけて座ることになり、皮膚病などにかかりやすく、夜になると蚊や蛇などに刺されて痒くなる。また、有刺鉄線や石があれば皮膚を擦りつけてよく掻いたりするから、皮に傷がついてしまう。傷モノの皮はそれだけで、品質が悪いことになるからである。

以前、ダイムラー・ベンツ社の有名なトレーナー・マイスターが「皮を柔らかくするためにも牛にビールを飲ませる」と言いながら、酔っ払いの真似をして大いに笑わせてくれたことは今も筆者はよく覚えている。

一方、英国の高級車の本革となる牛の育て方は、「ワインを濾した殻を餌に混ぜて入れる方法」を取り入れている。やはり、牛の育て方がまるで違っているといえる。そういえば、おいしさや肉質の良さで「肉の芸術品」とされている国産牛は食欲増進のために、ビールや焼酎で身体をマッサージし、またミュージックを聞かせながら育てられているといわれている。

さて本題に戻すと、なぜ「雄牛だけ」を使用するかといえば、雌牛はミルクと子どもを生むから、非常に利用価値が高いからである。

メルセデス・ベンツ本革の特徴と加工

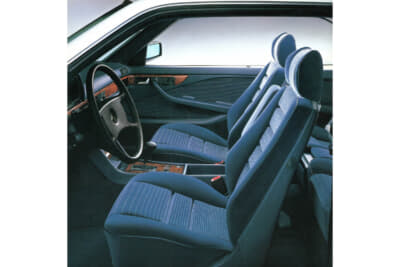

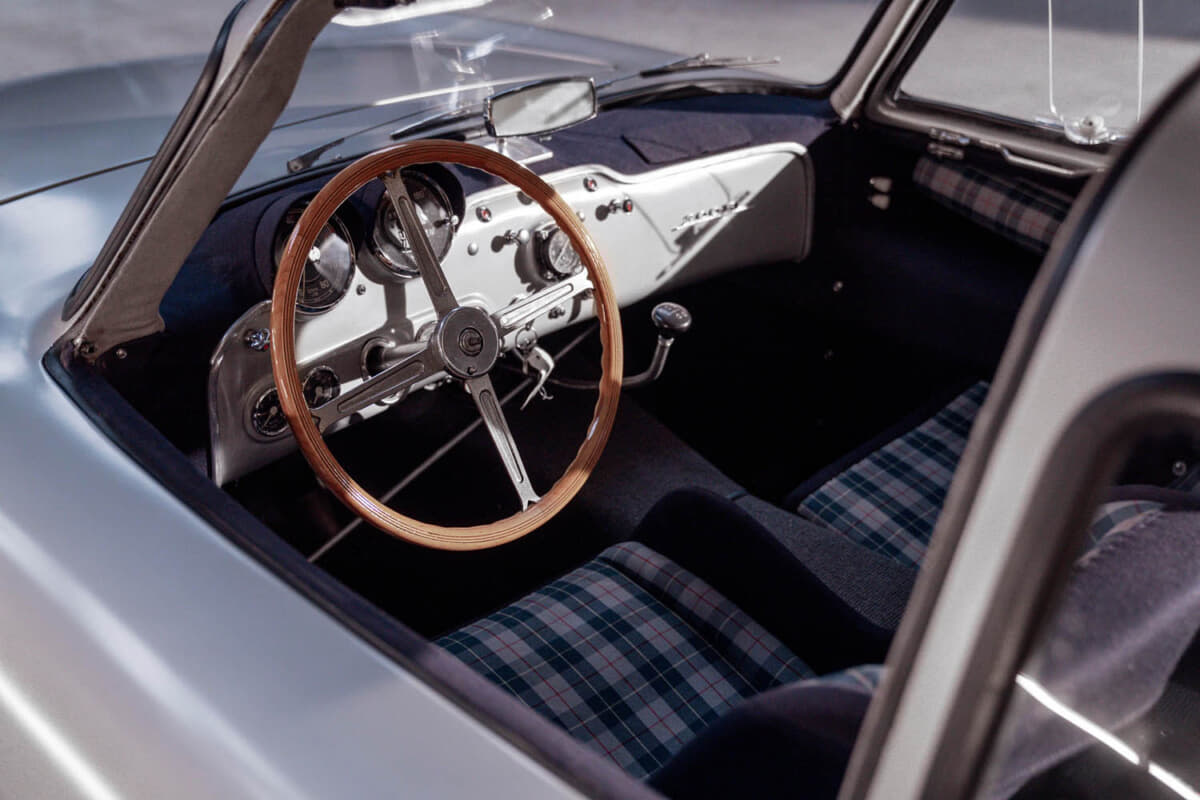

ナッパレザー(Nappa Leather)は、なめしと染色の後、小さな傷を目立たなくするため仕上げコートを皮に塗付する。しかもナッパレザーは主に車内の高温にさらされる場所に使用される。本来、このナッパレザーとはイタリア製のタンニンなめしの革のことで、タイコという大きなドラムの中でグルグルとまわして、シボというもみ加工をする。このため、表面の手触りは柔らかく、かつ、こしのある印象を受け、なめらかで高級である。また、部位によってシボの入れ方が違うのも特徴のひとつ。

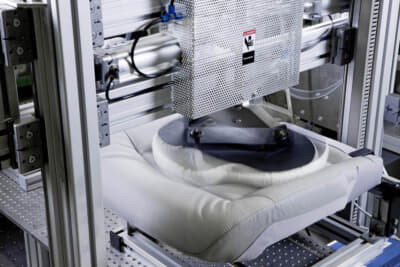

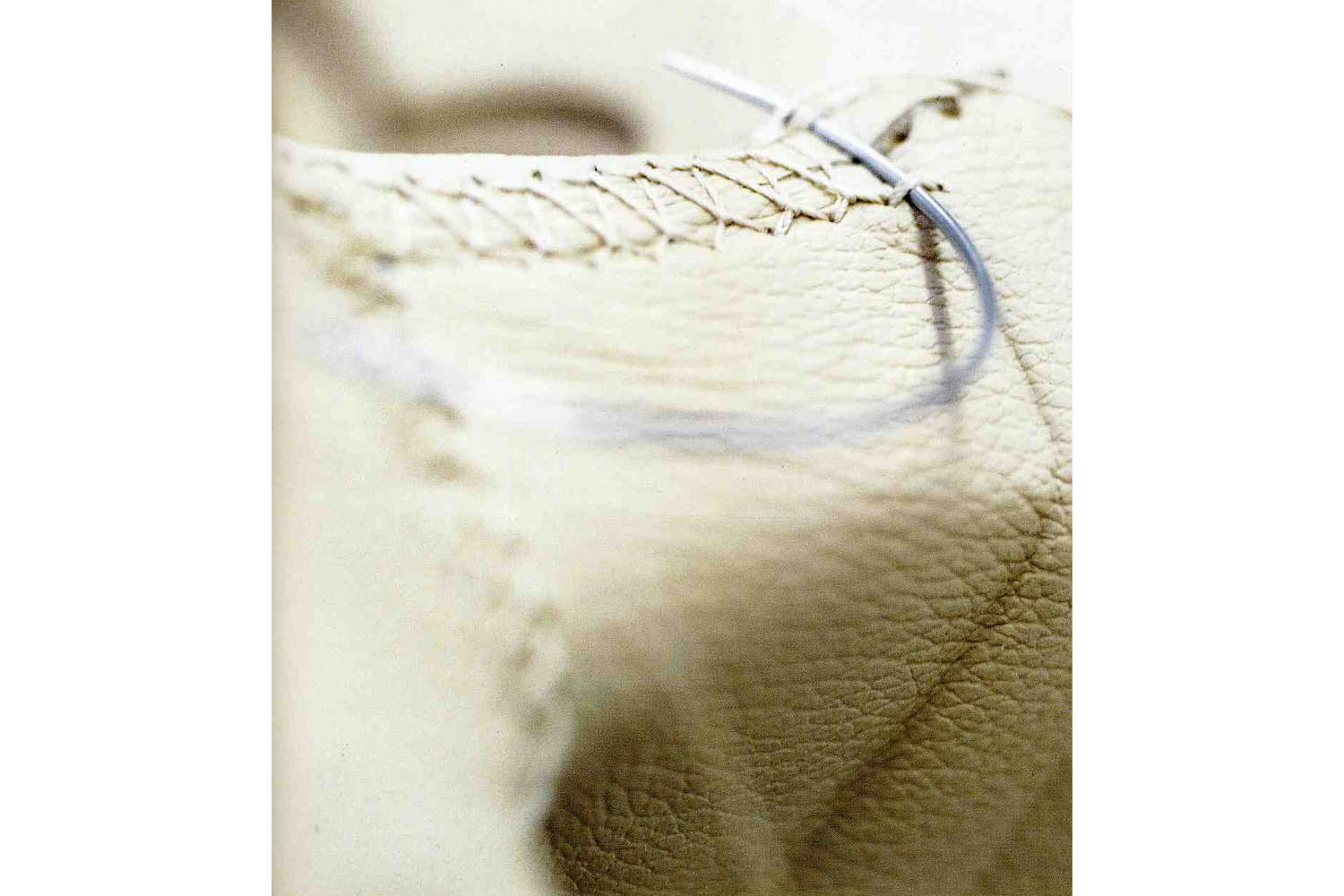

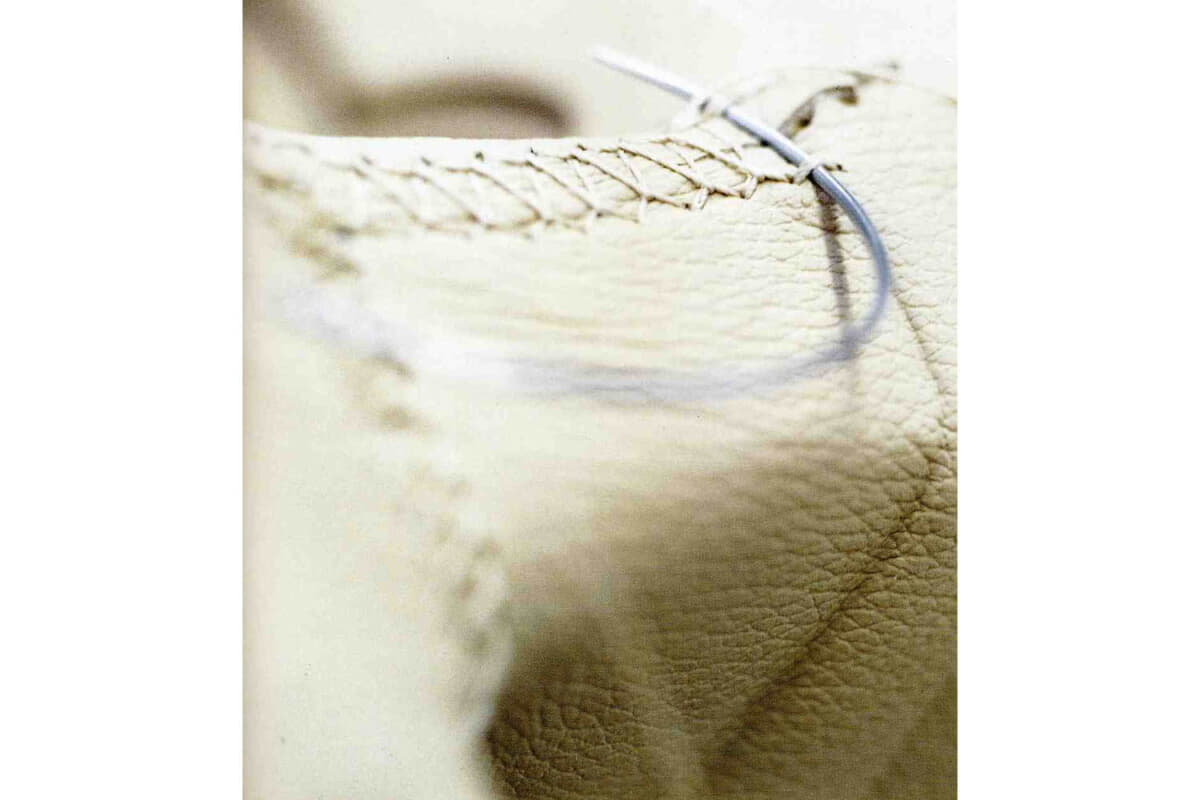

シートにはアニリンレザー(Aniline Leather)が使用される。これも牛皮で、生産工程もナッパレザーとほとんど同じだが、シートに通気性を与えるために、穴開け加工が施されている。生皮になめし加工をした後、脱水、染色、給脂、乾燥のあとで、革の表面にしわ、傷、虫刺されなどの小さな傷がないか検査をする。

裁断後は個々の部位を互いに「手で縫い合わせ」、立体的に仕上げる。本革巻きステアリングの衝撃吸収部は、エアバッグが展開できるように「特別な機械縫い工程」にかけられる。

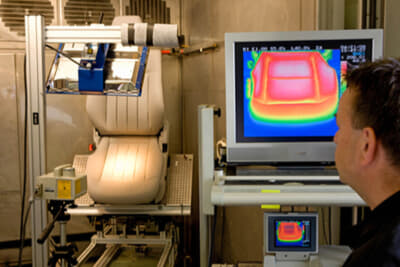

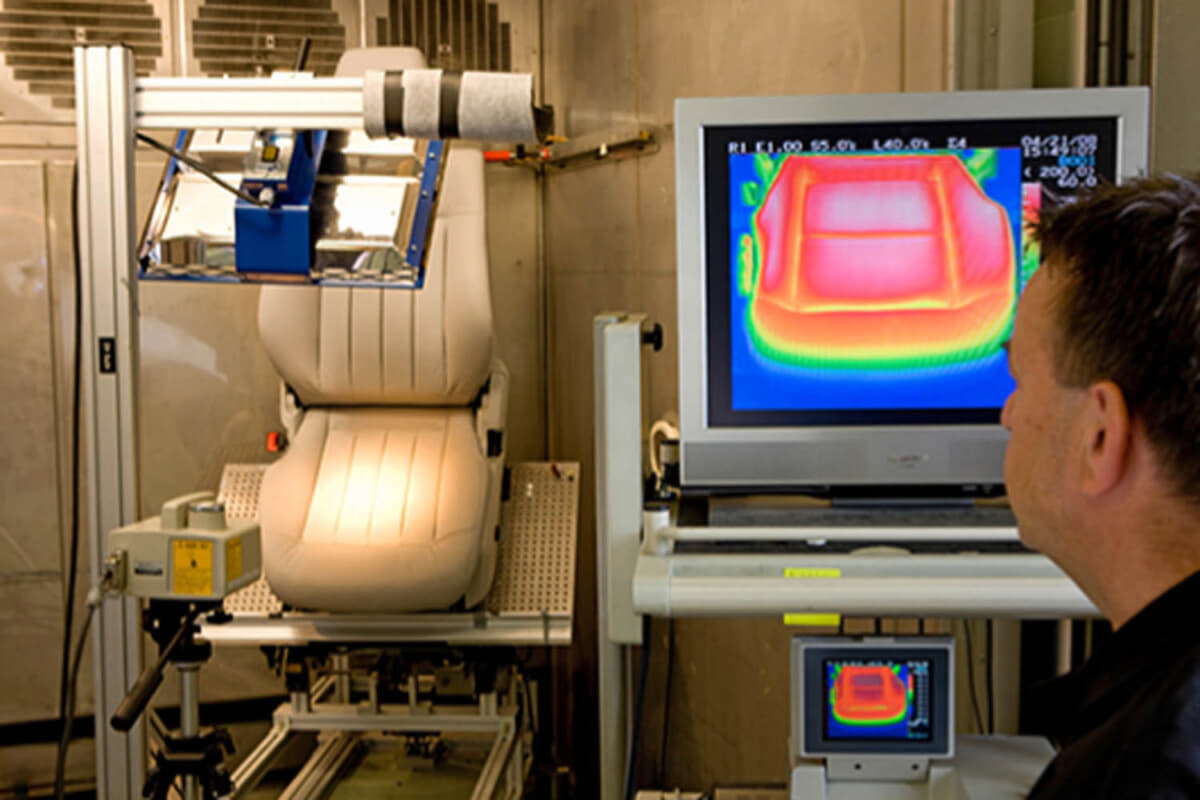

自動車に使われる本革は毎日の過酷な使用に耐えなければならない。例えば、フロントウインドウの下は、温度が100℃にも達することがある。永年にわたり、温度や湿度の変化にも耐える高い耐久性が要求される。しかも、人の乗り降りを想定して、機械で約3kgの力をかけて8000回こする。

また他の機械は、人が数年間シートの端に座ったのを想定して、10万回圧力をかける。パワーシートは1万5000回テストされる。そのうち3分の2はホコリを混入してレールなどの機能テストを行う。