イタリア映画に出てきそうなパンダとドライブ

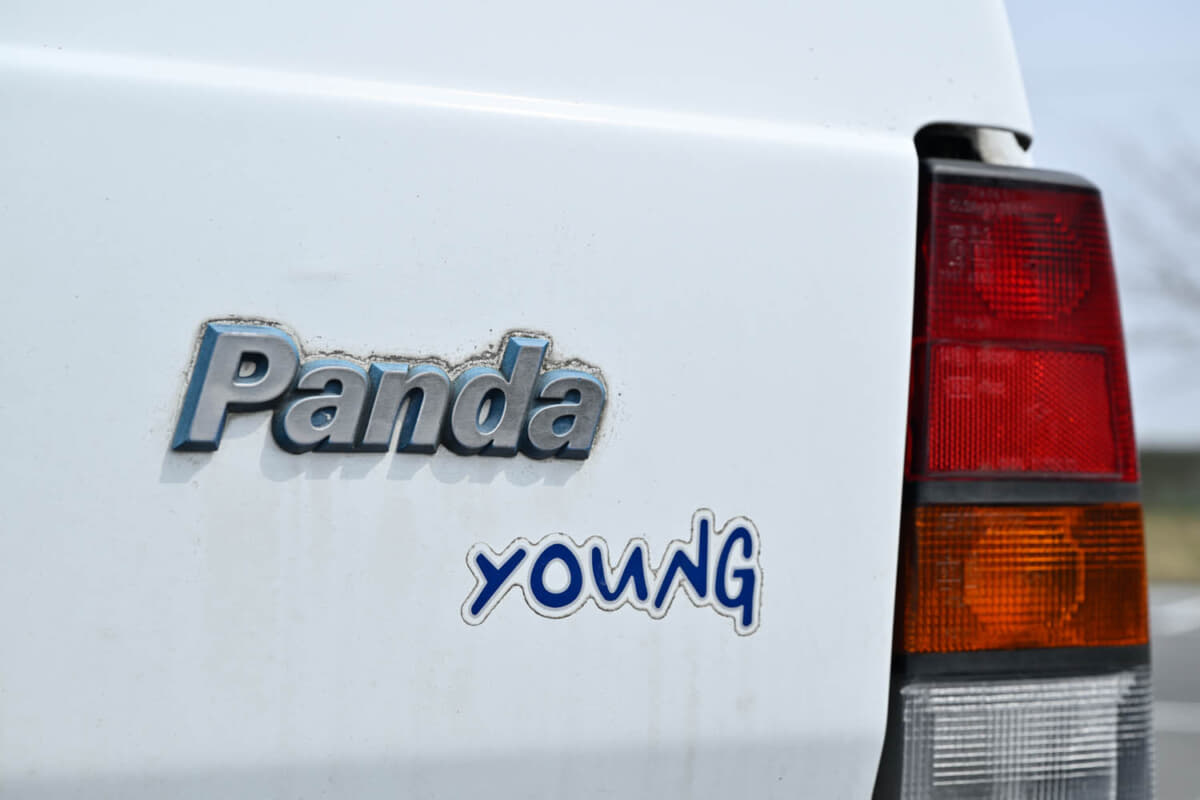

今回の取材にご提供いただいた、白い2002年式フィアット パンダ「ヤング(Young)」と初めて対面したのは、この取材日の前日。愛知県の知多半島、内海海岸で開催された大型ミーティング「チッタ ミラマーレ」会場でのことだった。

このイベントの主催者である「チンクエチェント博物館」が新車として並行輸入したのち、現在も所有中の女性オーナー、Y.M.さんが日常使いのクルマとして23年間・約19万kmにわたって愛用してきたという1台。ボディに目立った腐食などはないものの、塗装はクリアコートが褪せてマットに近い状態にある。

また、ホイールの塗装も剥げ、室内もほころびや剥がれが散見されるなど、日本の常識からすればかなりボロボロな個体ながら、これがなんともイイ雰囲気を醸し出しているのだ。そして、南イタリアの田舎の街角や、あるいはちょっと旧いイタリア映画でひっそりと背景の一部になっていそうな独特の「空気感」に筆者自身が打ちのめされるように魅了されてしまったことから、ぜひにと試乗・取材をお願いした次第である。

ところで前輪駆動版のパンダでは、1991年からは富士重工から供給されるECVTを組み合わせた「セレクタ」も設定されたが、この個体はスタンダードのマニュアル仕様。2002年式ということで、エンジンはファイア1100+インジェクションとなる。いっぽう「ヤング」仕様とは、ちょっとだけ豪華に仕立てた「ホビー(Hobby)」仕様とともに、イタリア市場で販売されていたモデル。その名のとおり若年層の需要にこたえ、初期型「プリマ・セリア」を思わせるシンプルな仕立てとしたベーシックバージョンとのことである。

徹底的に使い込まれたパンダは、それでもドライビングを楽しめる……?

さて、最近ではステアリングを握る機会もめっきり少なくなってしまった初代パンダながら、相変わらずの清々しいフィーリングには感動を禁じ得ない。額面上のパワーはわずか54psに過ぎないファイアエンジンは、回転を一定以上に保っておかないと充分なトルクを発生してくれないことから、小まめなシフトチェンジが必要。しかもタコメーターが無いので、変速タイミングは自分の耳で判断せねばならない。

またパワーステアリングの備えがないうえに、サスペンションのセッティングが柔らかめなせいか、コーナーリング時のロールも過大。絶対的なスピードレンジが低いわりには、アンダーステアが出やすい。しかも、1100cc版でようやく標準装備化されたブレーキサーボの効きも最小限なことから、あらゆる場面で繊細かつ力技が要求される。

ところが、普通のクルマであればマイナス要素となりかねないこれらの特質が、ことフィアット パンダではドライバーに無類の楽しさをもたらすのも、また紛れもない事実といわねばなるまい。マルチポイント式のインジェクションを装備した4気筒エンジンは、古き良きキャブレターつきエンジンをわずかながらでも連想させる吸気音とレスポンスで、乗り手を鼓舞してくれる。ギア比はさほどクイックでなくとも、正確かつナチュラルなノンパワーのステアリングは「カーブを曲がる」という単純な行為すらも楽しいものとしてくれる。

欧州製の傑作ベーシックカーたちは、例外なく運転しても楽しいというのは、それらのクルマに触れた多くのドライバーが言うことでもある。そんな中にあっても、生来が走りのイタリア車であるフィアット パンダには「クルマの楽しさ」の真髄を再認識させるだけの素養が感じられる。絶対的な速さやスポーティなフィールだけが「ドライビング・ファン」の基準ではないことを、いま一度教えられた気がする。

そしてこの個体。ひとりの女性ドライバーが23年間と19万kmを日常ツールとして使い切り、これからも愛用し続けてゆくであろう1台が、今でも実用車として機能しているという一点についても、フィアット初代パンダの素晴らしさを再確認できたのである。

■「旧車ソムリエ」連載記事一覧はこちら